脑室上神经胶质病灶

該文的醫學專家

最近審查:29.06.2025

当大脑白质中受损或死亡的神经元被位于神经元之间的神经胶质细胞(神经胶质细胞)取代时,这个过程被称为神经胶质增生。大脑中被称为幕上区域的区域位于小脑(小脑幕)上方,小脑幕是覆盖小脑顶部的硬脑膜的弧形板,是后颅窝的顶部。

原因 幕上神经胶质病灶。

小脑幕上方是脑叶分出的半球(端脑)、半球的内侧部分(杏仁核、海马、前扣带回)和其他结构,更多信息请参见。-大脑

由于脑 MRI 显示的幕上区域神经胶质增生灶是大脑半球不同区域神经组织受损的反应,是神经元死亡导致病理变化的征兆,因此其出现的原因可能与中枢神经系统的许多疾病和病症有关,包括:

- 脑损伤;

- 脑部感染(脑炎)和肿瘤;

- 缺血性中风(脑梗塞);

- 多发性硬化症;

- 阿尔茨海默病(淀粉样斑块区域出现神经胶质瘢痕)和帕金森病(帕金森病)和亨廷顿病(亨廷顿氏病);

- 随着年龄的增长,脑组织发生退行性变化,并引发老年性痴呆症——老年性痴呆症;

- 中毒性脑损伤(例如酒精中毒引起的科尔萨科夫综合征)和代谢性疾病;

- 朊病毒疾病。

单发性幕上神经胶质增生灶是创伤(以神经胶质瘢痕形式出现)、炎症性脑疾病和慢性高血压的特征。在缺血、颅内压增高、动脉粥样硬化、肌萎缩侧索硬化症晚期以及系统性脑萎缩的情况下,可能出现多发性(多灶性)幕上神经胶质增生灶,并进展为神经组织弥漫性神经胶质增生。

脑血管病变可出现幕上血管性胶质增生灶,包括脑挫伤出血或大出血后、缺氧缺血性中风脑循环受损以及其他类型的循环障碍性脑病。

病因上相近的是血管性微血管病背景下的脑幕上神经胶质增生灶,可在出血性脑微卒中(通常与胆固醇晶体进入颈动脉和导线有关)以及脑血管瘤患者中检测到,导致其缺氧。

残留起源的脑幕上神经胶质增生病灶(因为神经胶质增生是继发于中枢神经系统损伤的)与脑外伤或脑外科手术干预的残留后果有关。

風險因素

导致局灶性胶质增生(包括幕上脑区)的许多风险因素仍然未知,但可以肯定的是,它们包括遗传易感性(神经胶质细胞星形胶质细胞的遗传多态性)、创伤性脑损伤、高血压、伴有脑血管收缩的脑动脉粥样硬化、自身免疫性炎症和神经退行性脑疾病、慢性酒精中毒。

發病

与大多数神经元不同,构成血脑屏障(BBB) 基础的神经胶质细胞在其整个生命周期内都不会丧失分裂能力。神经胶质星形胶质细胞维持脑组织渗透压和离子平衡、代谢物稳态、神经递质循环以及复杂的神经元-神经胶质细胞相互作用;小胶质细胞被认为是中枢神经系统的免疫细胞(启动炎症反应),而神经胶质少突胶质细胞则“负责”神经元增生(轴突)的髓鞘。

局灶性神经胶质增生的发病机制是由于中枢神经系统受损后星形胶质细胞和小胶质细胞被激活,从而引发其增殖或肥大的过程。

该过程导致分子、细胞和功能变化,并伴有中间丝(胶质纤维酸性蛋白、巢蛋白和波形蛋白)表达增加;星形胶质细胞增殖增加,从而增加促炎分子(细胞因子)的产生,释放神经毒性水平的一氧化氮自由基和活性氧,对附近的神经元产生负面影响。

症狀 幕上神经胶质病灶。

专家指出,大脑白质局部变化伴随神经胶质细胞增生的最初迹象可以表现为严重的头痛和癫痫。

脑幕上神经胶质增生灶的存在(取决于其具体位置和原因)会导致某些脑功能受损,神经系统症状包括:听力和视力下降;言语障碍;行走、精细运动技能和/或平衡问题;记忆力受损或丧失;幻觉;认知能力下降;以及人格改变。

並發症和後果

局灶性神经胶质增生症及其后果的并发症表现为神经功能的进行性衰退和心理器质性综合症的发展,以及肢体的轻瘫和瘫痪。

診斷 幕上神经胶质病灶。

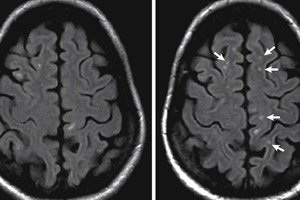

在诊断脑外伤或中风后的功能性脑疾病时,对有脑循环障碍、神经退行性疾病和各种神经系统疾病症状的患者进行检查,神经心理学方法是不够的,关键方法是成像——脑磁共振成像(MRI),它可以揭示神经胶质增生的病灶。

单个幕上神经胶质增生病灶的 MRI 图像在 T2 加权图像上由明显有限的脑物质高强度区域组成:在神经胶质细胞局灶簇的部位可见小面积弥漫性增强(在 T1 加权图像上,这些区域为低信号,即光)。

在这种情况下,星形胶质细胞肥大——细胞核增大,染色质密度降低。[ 1 ]

鑑別診斷

对皮质下或室管膜下神经胶质增生、神经胶质瘤、脑白质疏松和脑室周围白质软化进行鉴别诊断。

誰聯繫?

預防

目前尚无关于预防脑神经胶质细胞病理性增殖或肥大的预防措施的具体医学建议。

預測

病理发展结果明显依赖于幕上神经胶质增生灶的定位、数量以及被神经胶质细胞取代的神经元的死亡原因。在许多情况下,预后不良,患者致残的可能性很高。