前庭共济失调

該文的醫學專家

最近審查:29.06.2025

运动协调障碍和无法维持身体姿势通常与前庭系统某种程度的病变有关。前庭性共济失调表现为患者站立或坐姿不稳,尤其是在行走时。该问题还表现为全身性眩晕和眼球震颤。患者常常会感到恶心(有时甚至呕吐)和自主神经紊乱。此外,还存在导致前庭性共济失调的根本原因的症状,主要的治疗措施就是针对这些原因。[ 1 ]

前庭共济失调综合征。

人体的空间定向是通过前庭分析仪来维持的,它负责评估躯干和四肢的位置和运动行为,并帮助解释重力。前庭系统通过位于内耳迷路机制中的特殊毛细胞对身体位置的任何变化做出反应。神经振动从这些结构通过前庭神经传递:它和听觉神经是第八对脑神经的一部分。进一步的信号到达延髓的前庭核。在那里,信息被合成,形成反应,从而进一步控制运动活动。调节神经振荡从前庭核传输到中枢神经系统的许多部分,包括小脑、自主神经系统、网状结构、脊髓结构、大脑皮层、动眼神经核。由于这一点,肌肉张力和反射反应得以分布以保持平衡。如果该通路的某个阶段受到影响,就可能出现前庭共济失调。此类疾病的病因各不相同。[ 2 ],[ 3 ]

共济失调还可分为散发性(患者没有共济失调家族史,在成年期显现)、遗传性(由基因缺陷引起,在儿童期显现)和获得性(由于结构性或脱髓鞘疾病、毒性、副肿瘤、炎症性疾病。或感染和自身免疫性疾病)。 [ 4 ]

流行病學

“共济失调”一词源于希腊语,意为“无目的性”。它用于定义与轻瘫、肌张力障碍或剧烈运动无关的、无序、不协调的运动活动。

前庭共济失调最常表现为平衡保持障碍、行走障碍和运动协调不当。

目前没有关于共济失调的明确统计数据,因为它不是一个独立的疾病单位,而只是一种综合征或症状复合体。

前庭性共济失调最常见的症状是系统性眩晕。这种症状最常成为患者转诊至神经科医生(约占病例的10%)和耳鼻喉科医生(约占病例的4%)的原因。

前庭共济失调被认为是老年人跌倒和受伤增加的最常见原因。

共济失调的总患病率为每十万名儿童 26 例。遗传性共济失调的总患病率为每十万人 10 例。[ 5 ] 显性小脑共济失调的患病率为每十万人 2.7 例,隐性遗传性小脑共济失调的患病率为每十万人 3.3 例。[ 6 ] 在近亲结婚常见的国家,患病率较高。[ 7 ] 脊髓小脑共济失调的全球患病率为每十万人 3 至 5.6 例。[ 8 ] 最常见的脊髓小脑共济失调是 3 型脊髓小脑共济失调。[ 9 ]

原因 前庭共济失调

前庭分析器任何环节受损均可能导致前庭共济失调。大多数情况下,毛细胞会受到影响,例如在迷路炎等炎症反应过程中,这种炎症反应由外伤或中耳区域感染扩散引起。后者常见于急性中耳炎、化脓性中耳炎和气管炎患者。毛细胞可能因肿瘤侵袭或耳廓胆脂瘤中毒而死亡。复发性前庭共济失调是梅尼埃病的特征。

在某些情况下,前庭神经受损时会出现前庭性共济失调。此类疾病的病因可能包括感染性、毒性(耳毒性)或肿瘤。病毒感染(疱疹、流感、急性呼吸道病毒感染)通常会导致前庭神经元炎。

有时,共济失调是由于位于延髓的前庭核受损引起的 - 例如,这是颅椎异常(扁头畸形、 Chiari 畸形、寰椎同化)、脑干肿瘤病变、脑炎、后颅窝蛛网膜炎、脱髓鞘病变(脑脊髓炎、多发性硬化症)中延髓受压的特征。

前庭性共济失调可能是脑干慢性缺血的征兆之一,而脑干慢性缺血又是由椎动脉综合征、动脉粥样硬化、高血压、脑血管瘤等导致的椎基底动脉血流障碍引起的。共济失调的出现也是短暂性脑缺血发作、出血性或缺血性中风的特征。

前庭共济失调是颅脑创伤的常见后果,这是由于损伤直接影响前庭神经的细胞核和末梢,或伴随循环障碍(特别是,我们可以谈论血管创伤后痉挛)。 [ 10 ]

風險因素

前庭共济失调常见于脑炎、急性脑脊髓炎、颅后窝蛛网膜炎和多发性硬化症患者。其他危险因素包括:

- 耳部损伤,导致迷路受损;

- 中耳炎症性疾病,感染过程扩散至迷路;

- 以肿瘤组织发芽进入听觉结构为特征的肿瘤过程;

- 梅尼埃病;

- 前庭神经损伤;

- 头部受伤;

- 颅椎区损伤(扁头畸形、Arnold-Chiari畸形、寰椎融合);

- 动脉粥样硬化改变、高血压、脑血管瘤、椎动脉综合征引起的循环障碍。

前庭共济失调可由位于内耳(膜状迷路内)的毛细胞的任何病变引起,以及前庭神经(VIII 对)、前庭分析器皮质中枢、位于脑干的核的损伤或压迫引起。

發病

前庭分析仪负责人类的空间定向,能够确定和感知重力、身体部位的位置和运动类型,解释躯干和四肢在空间中的运动。

任何身体位置的变化都由毛细胞来评估,毛细胞是位于听觉分析仪受体部分最薄基底膜上的前庭受体机制,位于膜迷路的前部。

信号从毛细胞通过前庭神经(属于第八对脑神经)传输到负责解释传入信息的前庭核。

运动反应是通过将调节神经信号从前庭核传输到中枢神经系统的不同部位来实现的,这确保了由于适当的反射反应而导致的肌肉张力的适当平衡和分布。

当前庭分析通路的任何部分受到影响或损坏时,平衡和运动协调就会受损。

根据病变的定位,特征性发现如下:

- 小脑侧部病变会引起病变同一侧(同侧)的症状,而弥漫性病变会引起全身症状。

- 小脑半球的损伤会引起肢体共济失调。

- 蠕虫病变导致躯干共济失调,肢体保留的步态。

- 前庭小脑区域的损伤会导致平衡障碍、眩晕和步态共济失调。

症狀 前庭共济失调

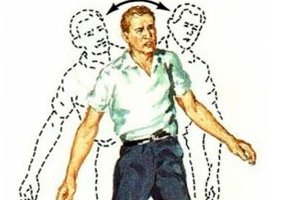

前庭性共济失调的症状在行走(运动)和站立时均有体现。据此可区分为动态性共济失调和静态性共济失调。前庭性共济失调与其他类型疾病的区别在于,其症状强度依赖于头部和身体的转动。转动头部、身体或眼睛时,症状会加剧,因此患者会尽量避免此类动作,或谨慎、缓慢地进行。通过观察这些动作,可以对不正确的前庭功能进行一些补偿。因此,闭眼时患者的自信心会下降,共济失调症状也会更加明显。

前庭分析器通常单侧受累。最常见的表现包括:

- 步态不稳,身体向某一侧(病变侧)倾斜;

- 站立或坐下时躯干向患侧偏斜;

- 闭眼行走和 Romberg 姿势测试不合格。

前庭性共济失调的典型初期症状包括全身性眩晕,即感觉周围环境和躯干旋转。任何体位,甚至躺着时,都会出现头晕。这会导致睡眠障碍,前庭内脏器官出现反应,例如恶心,有时甚至呕吐。随着时间的推移,会出现自主神经反应:

- 面部区域变得苍白或发红;

- 有一种恐惧感;

- 心率增加;

- 脉搏变得不稳定;

- 出汗增多。

大多数患者出现水平眼球震颤,方向与病变部位相反。也可能出现双侧眼球震颤。如果前庭核受累,则出现伴旋转的垂直眼球震颤。如果病变影响前庭分析器的外周部分,则在最初头部转动时眼球震颤会增强(之后通常会减弱)。对于颅脊畸形患者,头部倾斜时眼球震颤会增强。

階段

共济失调可根据疾病的发病时间来区分:

- 急性共济失调持续数小时至数天,由缺血性或出血性中风、炎症过程或多发性硬化症、前庭神经元炎或中毒性脑病引起。

- 亚急性共济失调持续数周,由于颅后窝肿瘤、甲状腺功能减退和维生素缺乏症、酒精中毒等原因而出现。

- 慢性共济失调持续数月甚至数年,这是脑膜瘤、颅椎连接处缺损和神经退行性疾病的特征。

形式

一般来说,共济失调可细分为以下几种病理类型:

- 感觉性共济失调(由深部肌肉感觉传导系统障碍引起);

- 小脑性共济失调(与小脑病变有关);

- 皮质性共济失调(涉及额叶或枕颞叶皮质的病变);

- 前庭共济失调(由前庭器官的一部分受损引起)。

直接前庭共济失调发生于:

- 静态(当患者处于站立姿势时表现出来);

- 动态(运动过程中出现症状)。

此外,前庭共济失调可以是单侧的(仅左侧或右侧受到影响)或双侧的。

並發症和後果

患有前庭性共济失调的患者经常跌倒受伤,很早就丧失了劳动能力,并且不能很好地照顾自己,例如穿衣、做饭、吃饭等。

随着前庭性共济失调的进展,患者最初需要借助支架、拐杖、助行器或婴儿车行走,但可能很快就会需要持续的帮助。

卧床休息和护理不当可能会导致压疮的发生。

其他可能的并发症:

- 容易反复感染疾病,免疫力下降;

- 出现慢性心脏和呼吸衰竭;

- 残疾。

缺乏治疗,无法消除前庭共济失调的根本原因,通常会导致患者病情持续恶化。然而,及时诊断并采用现代治疗和康复方法可以阻止或减缓病理进程,改善患者的生活质量。

診斷 前庭共济失调

前庭性共济失调的诊断基于患者的主诉和神经系统检查结果。为了明确诊断,确定病理过程的程度和类型,需要进行仪器诊断,特别是脑电图、脑回声图、脑电图、脑部计算机和磁共振成像以及X射线检查。由于前庭性共济失调可伴发多种中枢神经系统疾病,因此尽早确定该疾病的潜在病因至关重要。

血液和尿液检查对共济失调症无特异性,但可用于评估身体的一般状况,检测炎症过程和贫血。如果怀疑有化学物质、药物或酒精中毒,以及维生素缺乏症(主要是B族维生素缺乏症),则可进行实验室诊断。

一些患者需要接受甲状腺激素状态、艾滋病毒、梅毒、弓形虫病、莱姆病和抗 Yo 抗体(导致构音障碍和眼球震颤的浦肯野细胞抗体)的检测。

仪器诊断通常采用以下方法表示:

- 脑血流图(有助于获取有关脑血流质量的一般信息);

- 血管造影、脑血管磁共振血管造影(作为脑血流图的辅助手段);

- 脑回声图(用于评估脑内的液体系统;脑回声图的变化表明存在肿瘤或脓肿等体积性肿瘤,这可能与前庭共济失调的发展有关);

- 脑电图(用于检查大脑的生物电活动);

- 计算机和磁共振成像(有助于检测体积肿瘤、脱髓鞘病灶);

- 颈椎和颅骨的 X 光检查(如果怀疑有颅椎缺陷则需要进行)。

共济失调患者的前庭器官评估通常由神经科医生进行,耳鼻喉科医生则较少进行。诊断可能包括前庭测量、眼震电图、稳态图和冷热测试。如果患者同时诊断为听力损失,则可进行阈值听力检查、腔内音调测试、耳蜗电图、岬角测试等。[ 12 ]

鑑別診斷

共济失调不仅仅是前庭性共济失调。它是一种不仅在前庭器官受到影响时才会出现的综合征,而且在其他脑结构受到影响时也会出现。

- 感觉性共济失调是指深层感觉通路受到影响,始于周围神经,止于中央后回。这种疾病的特征是一种特殊的“跺脚”步态:患者行走时双脚分开,每一步都沉重无力,以脚后跟着地。如果患者处于黑暗中、闭上眼睛或猛抬头,情况会更加严重。患者可观察到假性手足徐动症。该病常伴有多发性神经根炎、伴有后神经管病变的脊髓疾病。

- 额叶共济失调是由于额叶大半球皮质受损,以及与小脑的传入连接中断所致。症状不明显,患者向病变对侧行走时摇摇晃晃。注意意向性,以及“遗漏”。

对于中风和中毒患者来说,前庭共济失调和小脑共济失调尤其难以区分,因为症状非常严重,患者无法行走或站立。

- 颞叶共济失调是由颞叶皮质病变引起的:其小脑连接同时受到影响。颞叶共济失调是施瓦布三联征的组成部分之一。患者行走时步态蹒跚,偏向对侧,进行眼睑检查时会失明。病灶对侧可观察到偏侧帕金森综合征。如果诊断为施瓦布三联征,则表明颞叶存在肿瘤。

- 功能性共济失调是歇斯底里性神经症的症状之一。与其他类型的共济失调不同,其步态奇特且多变。

- 混合性共济失调是指多种类型的共济失调的综合表现,例如小脑性共济失调和感觉性共济失调同时存在。这种组合常见于脱髓鞘病变患者。

在鉴别诊断过程中,必须考虑到共济失调症状的多样性。执业医师指出,该病存在一些初级类型和过渡型,其临床表现与多发性硬化症、痉挛性截瘫和神经性肌萎缩症相似。

如果怀疑患有遗传性共济失调,则需要进行 DNA 诊断来确定遗传共济失调病原体的可能性。

治療 前庭共济失调

前庭性共济失调的治疗针对的是其潜在病因。目前,遗传性共济失调尚无治疗方法。根据病因,如果共济失调是由中风、毒性物质、甲状腺功能减退症或任何可改变的风险因素引起,则治疗应针对导致共济失调的具体疾病。[ 13 ]

如果发现听觉器官感染,则需进行抗生素治疗、冲洗、消毒、迷路切开术等治疗。如果发现血管性疾病,则需进行药物治疗,以改善脑血液循环。对于复杂病例,对于颅椎缺损患者,则需进行手术矫正。对于体积性肿瘤、蛛网膜炎或脑炎等炎症性疾病,则需要进行相应的综合治疗。

针对前庭共济失调的病因后,开始对症治疗。加速新陈代谢、改善神经系统的相关药物:

- 吡拉西坦 - 每日剂量为每公斤体重30至160毫克,每日服用两次。疗程为1-6个月。

- γ-氨基丁酸-饭前口服0.5-1.25克,每日三次(每日剂量-1.5至3克)。

- 银杏叶——饭前服用15-20滴酊剂,或60-240毫克片剂。疗程由医生决定,可能需要数月。

- B 族维生素——根据症状,口服或注射。

为了最快的康复,需要进行治疗性锻炼,包括训练运动协调性、加强肌肉框架和各个肌肉群的锻炼。[ 14 ]

預防

前庭共济失调这类疾病目前尚无特效的预防方法。为了保持整体健康,特别是维持前庭器官的正常状态,必须努力预防可能损害该机制的急性感染和炎症过程。预防首先包括鼻窦炎、中耳炎、肺部炎症等。

基本预防建议包括:

- 发现任何传染性和炎症性疾病时及时就医;

- 出现头晕及时就医;

- 定期监测血压指标(特别是容易患高血压和血管病变的人群);

- 保持健康的生活方式,避免不良习惯,食用优质产品进行营养饮食等。

預測

前庭性共济失调无法自行治愈,需要专科医生的协助。只有高质量的诊断,明确病理根本原因,并进一步开出适当的治疗方案,才能消除原发病,并控制病理表现。为了改善预后,采取个体化治疗方案至关重要,因为没有两例前庭性共济失调病例是相同的:该疾病的病因和症状总是各不相同。

通常情况下,尤其是在无法确定原发病灶的情况下,会出现残疾和丧失工作能力。在某些情况下,包括遗传性疾病,前庭性共济失调的治疗效果不佳,其症状通常会持续多年。最乐观的预后是前庭神经元炎患者的共济失调:问题得到成功治愈,并且不会复发。

与前庭共济失调研究相关的研究列表

人类前庭共济失调及其测量

- 作者:AR Fregly

- 发行年份:1975年

病例报告:抗Yo副肿瘤综合征中的急性前庭综合征和小脑炎

- 作者:Bassil Kherallah、E. Samaha、SE Bach、Cynthia I. Guede、J. Kattah。巴赫、辛西娅·I·盖德、J·卡塔

- 上映年份:2022

北卡罗来纳州常染色体显性共济失调症的眼球运动

- 作者:K. Small、S. Pollock、J. Vance、J. Stajich、M. Pericak-Vance

- 发行年份:1996年

一般前庭检查

- 作者:T. Brandt、M. Strupp

- 发行年份:2005

前庭疾病的遗传学:病理生理学见解

- 作者:L. Frejo、I. Giegling、R. Teggi、J. Lopez-Escamez、D. Rujescu

- 发行年份:2016

文学

Palchun,佛蒙特州耳鼻喉科。国家手册。简版 / VV Т 编辑。八春。 - 莫斯科:GEOTAR-Media,2012 年。