小脑

該文的醫學專家

最近審查:07.07.2025

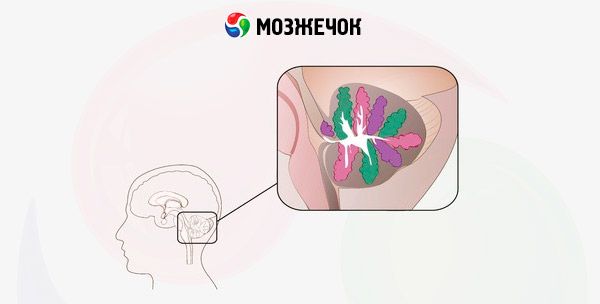

小脑(cerebellum;小脑)位于脑桥后方(背侧),延髓上部(背侧)。它位于颅后窝。大脑半球的枕叶悬垂于小脑上方,并通过大脑横裂(大脑横裂)与小脑隔开。

小脑分为上下两层,其边界是小脑后缘,一条深水平裂隙(水平裂)从此处穿过。水平裂隙始于中脚进入小脑的点。小脑的上下表面呈凸状。下表面有一个宽阔的凹陷,即小脑谷(小脑谷)。延髓的背面与该凹陷相邻。小脑有两个半球(小脑半球)和一个不成对的中间部分,即小脑蚓部(小脑蚓部,系统发育上较早的部分)。大脑半球和小脑蚓部的上下表面被无数横向平行的小脑裂隙(小脑裂)所分割,小脑裂隙之间是狭长的脑回(小脑叶)。小脑回群由较深的沟壑分隔,形成小脑小叶(小脑小叶)。小脑沟壑贯穿大脑半球和小脑蚓部。小脑蚓部的每个小叶对应大脑半球的两个(左右)小叶。每个大脑半球中一个更独立、系统发育更古老的小叶是绒球。它毗邻小脑中脚的腹侧表面。绒球通过其长柄(pedunculus flocculi)与小脑蚓部及其小结相连。小脑通过三对绒球与相邻的脑区相连。小脑下脚(pedunculi cerebellares cauddles,s. inferiores;绳状体)向下延伸,连接小脑和延髓。小脑中脚(pedilnculi cerebellares medii)最粗,向前延伸并进入脑桥。小脑上脚(peduncuii cerebellares rostrales,s. siiperiores)连接小脑和中脑。小脑脚含有连接小脑与大脑其他部分和脊髓的传导通路纤维。

小脑半球和小脑蚓部由位于内部的脑体(髓质)、白质和覆盖在外围白质上的一层薄薄的灰质——小脑皮层(小脑皮层)组成。

小脑皮层有三层细胞层。最表层是分子层,分子层下面是一层梨形的神经元(神经节层),更深层是颗粒层。

分子层主要由篮状神经元和星状神经元构成。篮状神经元位于分子层的下部。这些细胞大小为10至20微米,形状不规则,突起较长。篮状神经元的树突主要横跨小脑回。篮状神经元的轴突也横跨梨状神经元上方的回。侧支从轴突向下延伸至梨状神经元的体部,将其编织成篮状结构。篮状神经元通过其神经冲动抑制梨状细胞的功能。星状细胞具有长度不一的树突,以及一个在梨状细胞树突上形成突触的轴突。

颗粒层由众多小神经元——颗粒细胞构成。颗粒细胞的突起与该层的其他细胞形成众多突触(突触缠结),并形成纤维末梢(“苔藓状”),这些纤维末梢延伸至小脑并传递兴奋性冲动。

梨状神经元层由单排排列的大细胞(浦肯野细胞)构成。梨状细胞的轴突从小脑皮层发出,并终止于其核内的细胞。

传入小脑的神经冲动会对梨状神经元产生兴奋作用。这些冲动沿着脊髓小脑束和前庭小脑束的纤维传递。神经纤维穿过颗粒层到达梨状细胞,沿着其树突(“攀爬”纤维)扩散,最终在梨状神经元的体部形成突触。来自内耳前庭(静态前庭)感受器和骨骼肌本体感受器传入小脑的传入冲动会被分析,并与来自大脑半球皮层的冲动进行比较。在小脑片层中,白质呈现出细长的白色条纹(白板)。

小脑白质包含成对的小脑核(核)。其中最重要的是齿状核(核)。在小脑的水平切面上,齿状核呈弯曲的细灰色条带状,其凸起部分朝外向后。在内侧,灰色条带没有闭合;此处被称为齿状核的入口(门)。齿状核内部,在小脑半球的白质中,有木栓状核(核)和球状核(核)。在蚓部的白质中,有最内侧的核——帐篷核(核)。

虫体的白质以树皮为界,周围有无数深浅不一的沟槽,在矢状面上呈现出一种奇特的图案,形似树枝,故得名“生命之树”(arbor vitae cerebelli)。

你有什麼煩惱?

[

[