有一种恢复视力的新方法

最近審查:02.07.2025

生物学家成功将感光蛋白质 MCO1 的基因插入失明啮齿动物的视网膜神经细胞中。

研究人员将基因插入病毒物体,并将其引入患有视网膜色素变性的小鼠的视觉器官中。这种新的蛋白质物质没有引发炎症反应,这些啮齿动物成功通过了视觉测试。

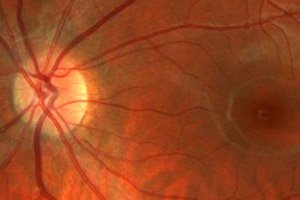

在感知眼睛可见图像的过程中,光线会聚焦在视网膜区域,视网膜上配备了感光细胞——我们熟知的视锥细胞和视杆细胞。这些感光细胞含有一种感光蛋白——视蛋白,它会对光子流做出反应,并在感光细胞内产生神经冲动。该冲动会被传递到视网膜的双极神经细胞,然后被送往大脑。

但这种方案并不总是有效:视网膜色素变性患者(全球约有150万)的光感受器失去了对光的反应能力,这与光敏视蛋白基因的变化有关。这种遗传性病变会导致视觉功能严重下降,直至完全失明。

视网膜色素变性的药物治疗很复杂,并不涉及修复,而仅涉及保留剩余“幸存”受体的功能。例如,积极使用视黄醇醋酸盐制剂。视力只能通过复杂且昂贵的手术干预才能恢复。然而,光遗传学方法最近已投入使用:专家将感光蛋白物质直接嵌入视网膜神经细胞中,之后它们开始对光通量做出反应。但在这项研究之前,转基因细胞的反应只有在强大的信号效应之后才能获得。

科学家将一种对日光有反应的物质引入双极神经细胞。他们创建了一个 DNA 片段来突出显示视蛋白,然后将其引入已失去致病特性的病毒颗粒中:其目的是将其运送并包装到基因构建体中。将该颗粒注射到患病啮齿动物的眼睛中:DNA 片段整合到视网膜的神经元中。在显微镜控制下,科学家注意到基因在第 4 周达到了活动极限,之后水平稳定下来。为了检查手术后的视力质量,给啮齿动物布置了一项任务:在黑暗中在水中找到一个干燥的发光岛。实验表明,在操作后的第 4 至 8 周,小鼠的视力已经得到了显着改善。

经过一系列其他测试后,这种针对啮齿动物视网膜的基因疗法很有可能应用于人类治疗。届时,将无需昂贵的手术干预,也无需连接特殊设备来放大光信号。只需注射一次或多次蛋白质即可。

有关该研究的更多详细信息,请参阅《基因治疗》杂志和《自然》页面