视网膜

該文的醫學專家

最近審查:06.07.2025

视网膜(视网膜、视网膜膜)是视觉分析器的周边部分,由脑泡前部发育而来,因此可以被认为是位于脑周边的部分。

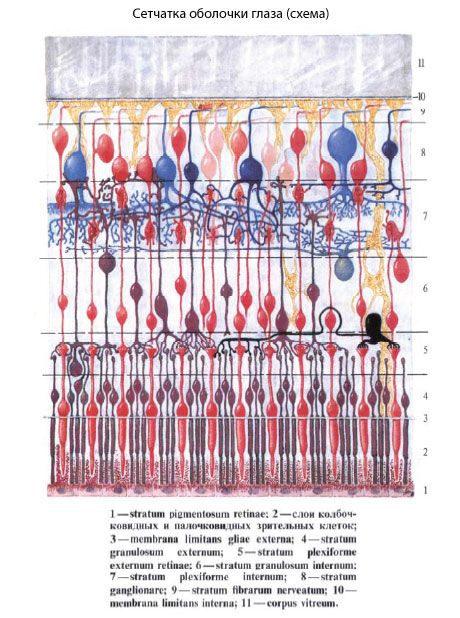

眼球内膜(感光膜,又称视网膜)紧贴脉络膜内侧,贯穿整个视神经——从视神经出口到瞳孔边缘。视网膜由大脑前囊泡壁发育而来,分为两层(片状):外层为色素部(色素部),内层为结构复杂的感光部,称为神经部(神经部)。因此,视网膜的功能分为较大的后部视觉部(视网膜视部),包含感光元件——杆状和锥状视觉细胞(视杆细胞和视锥细胞);以及较小的“盲区”,缺乏视杆细胞和视锥细胞。视网膜的“盲区”(睫状体)连接着视网膜的睫状部(睫状体)和虹膜部(虹膜部)。可视区和“盲区”之间的边界是锯齿状边缘(Oga serrata),在打开的眼球上清晰可见。它对应于脉络膜本身与脉络膜睫状环的过渡处。

视网膜分为外层色素部分和内层感光神经部分。

色素上皮的第一层与布鲁赫膜(脉络膜)相邻。色素细胞环绕着感光细胞。色素上皮细胞吞噬被排出的感光细胞外节,并将代谢物、盐分、氧气和营养物质从血管膜运输到感光细胞,然后再返回。

Bruch 膜将视网膜色素上皮与脉络膜毛细血管隔开,根据电子显微镜,它由 5 个部分组成:

- 视网膜色素上皮的基底膜。

- 内层胶原蛋白层。

- 厚厚的弹性纤维层。

- 外胶原层。

- 脉络膜毛细血管外层的基底膜。

视网膜色素上皮是由单层六角形细胞组成的,其绒毛状结构包裹着感光细胞的外节,确保其更新。与视网膜其他部位的视网膜色素上皮细胞相比,中央凹处的视网膜色素上皮细胞密度较低、体积较大且含有更多大的黑素体。视网膜色素上皮与感光细胞之间的连接不如视网膜色素上皮与下方布鲁赫膜之间的连接紧密。视网膜色素上皮与感光视网膜之间的条件性间隙称为视网膜下腔。视网膜下腔内无液体的维持机制有两种:

- 视网膜色素上皮细胞和中间致密连接复合体(闭塞小带)形成外部血视网膜屏障,阻止细胞外液从脉络膜视网膜血管释放到视网膜下空间。

- 从视网膜下空间主动运输离子和水。

第二层由感光细胞的外节——视杆细胞和视锥细胞构成。视杆细胞对光的敏感度极高,因此能够提供微弱的视觉。此外,视杆细胞构成神经上皮细胞的主体,遍布于视网膜各处,直至视神经部的边缘,提供周边视觉。视锥细胞则发挥着眼睛更精细的功能:中央视觉、形状视觉和色彩感知。视锥细胞主要位于黄斑中央凹区域。

第三层。向周边区域,视锥细胞数量减少,视杆细胞数量增加。在中央凹处,只有视锥细胞,视杆细胞之间也存在视锥细胞,而在视网膜的周边区域,视锥细胞完全缺失。因此,中央凹处的视力最佳,而彩色视野明显小于白色视野。

第三层,即外界膜,是一层细胞间粘附带。它被称为Verhoer孔膜,因为视杆细胞和视锥细胞的外节穿过它进入视网膜下腔(视杆细胞和视锥细胞层与视网膜色素上皮之间的空间),并被富含黏多糖的物质所包围。

第四层——外核——由感光细胞核组成。

第五层,即外丛状层(或网状层),位于外核层和内核层之间的中间位置。

第六层由双极细胞组成,每个双极细胞有两个突起。该层的细胞连接两个神经元:第一个神经元和第三个神经元。双极细胞的数量少于视杆细胞的数量,因此一个双极细胞由多个视杆细胞连接,而每个视锥细胞都有自己的双极珠。双极细胞的细胞核构成视网膜的中间核层。

第七层为内丛状层,它将内核层与神经节细胞层分隔开来,由一团复杂分支、相互交织的神经元突起构成。它将视网膜内部的血管部分与外部的无血管部分分隔开来,后者依赖于脉络膜的氧气和营养循环。

第八层由神经节细胞构成。它们排成一排,中间有间隙。中央凹周围区域除外,该区域的神经节细胞层排成3-4排,因此该区域的神经节细胞层比其他区域更厚。神经节细胞的细胞核构成视网膜的内核层;视网膜神经节细胞与视网膜的其他细胞一样,具有典型的结构。这些细胞呈圆形,富含原生质,具有圆形细胞核和发达的染色质结构。神经节细胞层的厚度从中央凹向周边明显减小。在中央凹周围,该层由五排或更多排神经节细胞组成。在该区域,每个感光细胞都与一个双极细胞和一个神经节细胞直接连接。

第九层由形成神经的神经节细胞的轴突组成。

第十层——内界膜——从内部覆盖视网膜表面。它是神经胶质穆勒细胞突起基部形成的主要膜。这些细胞贯穿视网膜的所有层,体型巨大,具有支撑和隔离功能,在视网膜的不同层面进行代谢物的主动运输,并参与生物电流的产生。这些细胞完全填充了视网膜神经元之间的空隙,并起到分隔神经元感受器表面的作用。

地标

- 黄斑是位于眼球后极的圆形区域,直径约5.5毫米。组织学上,黄斑包含多层神经节细胞和叶黄素。

- 视网膜中央凹是位于黄斑中心视网膜内表面的一个凹陷,直径为1.5毫米(视神经乳头直径的1倍)。在检眼镜下,它看起来像一个椭圆形的光反射区,其边界由增厚的视网膜和内界膜决定。

- 视网膜中心凹直径为0.35毫米,位于视网膜中央凹的中央部分。它是视网膜最薄的部分,没有神经节细胞,仅由视锥细胞组成。

- 视网膜中心凹无血管区位于视网膜中心凹内,延伸至视网膜中心凹之外。视网膜中心凹无血管区的直径可变,只有通过荧光血管造影才能准确确定。

- 凹陷是位于视网膜中心凹正中央的一个小凹陷,与视网膜中心凹反射相对应。视网膜中心凹反射的缺失有时可解释为视网膜疾病的早期症状。

视网膜的核间层由纤维结构、神经细胞的突起和突触形成以及视网膜的神经胶质骨架细胞组成,其纤维垂直于整个视网膜厚度的层:从外部界膜,将神经上皮细胞核与视杆和视锥末端分开,到内部界膜,将视网膜与玻璃体分开。

视杆细胞总数约为1.3亿个。它们是暮光视觉的感受器。视杆细胞的特征是其细胞核相对较小,周围环绕着一层细胞质。视杆细胞的树突呈放射状排列,位于视网膜色素上皮的突起之间。树突由纤毛连接的外节和内节(部分)组成。外节呈圆柱形,由许多双层膜相互叠加构成封闭的圆盘。外节的膜含有视紫红质,一种视觉色素。视杆细胞的轴突末端位于视网膜外层,并与双极细胞形成突触。

视网膜中的视锥细胞数量约为600万至700万个。它们是日间(彩色)视觉的感受器。与视杆细胞不同,视锥细胞体型更大(长度可达75微米),且细胞核更大。视锥细胞的外节由质膜内陷形成的半圆盘构成。圆盘的膜含有另一种视觉色素——碘紫红质。在内节中,视锥细胞拥有一簇线粒体,其中有一个脂质滴(椭圆体)。视锥细胞的轴突也与双极神经元的树突形成突触。

使用检眼镜,可以在活体人体眼球底部视网膜后部看到一个直径约 1.7 毫米的白色斑点 - 视神经盘 (discus nervi optici),其边缘凸起,呈脊状,中央有一个小凹陷 (excavatio disci)。视神经纤维从视神经盘离开眼球。视神经被膜(脑膜的延伸)包围,并通向视神经管,视神经管通向颅腔。这些膜构成了视神经的外鞘和内鞘 (vagina externa et vagina inlerna n. optici)。由于缺乏感光视觉细胞(视杆细胞和视锥细胞),视神经盘的这一区域被称为盲点。在视神经盘的中央,可以看到进入视网膜的中央动脉 (a. centralis retinae)。视盘外侧约4毫米处,相当于眼球后极,有一个淡黄色斑点(黄斑),其中央有一个小凹陷,即中央凹(黄斑中心凹)。中央凹是视力最佳的地方:这里仅集中了视锥细胞,而没有视杆细胞。

视网膜的功能是将光刺激转化为神经兴奋并对信号进行初步处理。

需要檢查什麼?

[

[