胃肠道神经假体:恢复蠕动并激活“饱腹激素”

阿列克谢·克里文科,医学审稿人

最近審查:18.08.2025

最近審查:18.08.2025

2025-08-11 13:14

">

">胃肠道(食管和胃)动力障碍——例如失弛缓症、胃轻瘫、吞咽困难等——影响着超过20%的人口,并造成高额的发病率和医疗费用。标准治疗方法——药物治疗、行为干预和手术——通常效果有限,无法恢复协调的蠕动。

- 现有设备为何无法解决问题?自 20 世纪 60 年代以来,胃肠道的电刺激技术便已开始研究,但临床批准的植入物(例如用于治疗胃轻瘫的 Enterra、用于治疗肥胖症的 VBLOC 迷走神经刺激器、用于治疗大便失禁的 InterStim 骶骨刺激)主要以开环方式运行,并且通常对胃排空产生不一致的影响。原因在于,一个或多个参数恒定的电流源无法重现自然蠕动的时空复杂性。

- 必须“模仿”的生理机制。蠕动是一个闭环:感觉信号(拉伸、温度、化学刺激)→肌间神经丛和平滑肌的反射反应。除了食物运输之外,运动还会影响传入的肠脑信号和饱腹激素(GLP-1、胰岛素、生长素释放肽),从而形成食欲和饱腹感。运动障碍时,这些环路就会中断。

- 技术差距。为了重现“正确”的波,需要直接在肌间神经丛和肌层附近进行多通道刺激。但进入该区域通常需要侵入性手术;先进的内镜技术(例如NOTES)复杂且应用不广泛。需要微创器械,能够将电极精确放置在黏膜下层,并在闭合的“感知→刺激”回路中工作。

- 这项新研究成果:作者描述了一种内窥镜安装的多通道神经假体,它具备电刺激和化学刺激功能,能够在食团通过的信号下触发协调的蠕动波,从而不仅恢复运动能力,还能调节代谢反应(使其更接近“进食”状态)。这弥补了关键的不足:访问目标层、时空协调以及闭环工作。

简而言之:临床上存在一个很大的利基市场——普遍存在且治疗效果不佳的动力丧失问题。之前的“开放式”刺激器无法模拟自然生理机能。因此,尝试教会植入物“像胃肠道一样思考”是合乎逻辑的:感知食团,并在自然信号传递的确切位置——肌间神经丛——触发生理性蠕动。

麻省理工学院、哈佛大学和布莱根医院的研究团队发明了一种微型食管/胃植入物,它可以感知“闭环”中的食物团块,并触发协调的蠕动波。在猪身上,该装置不仅恢复了食管和胃的蠕动,还引发了类似于餐后(进食)状态的激素变化。该植入物可通过内窥镜植入,无需腹部手术。这项研究发表在《自然》杂志上。

他们想出了什么?

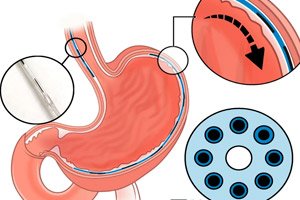

- 植入物本身。一种直径约1.25毫米的纤细“纤维”神经假体,每1厘米分布7个电极,并带有一个用于局部输送物质(电刺激和化学刺激)的微通道。其灵活性和尺寸使其能够通过内窥镜的标准器械通道(2.8-3.2毫米)插入。

- 安装。已开发出一种内窥镜仪器:一根反向拉动镍钛合金“钩”的针头、水分离技术,以及关键技巧——通过组织阻抗寻找粘膜下层,以便精确定位在肌肉层上方、肌间丛附近。

- 闭环。系统读取推注信号(肌电图/腔内传感器),并选择刺激模式,诱导类似自然蠕动的连续收缩。可以结合“兴奋性”和“抑制性”刺激,也可以使用微剂量药物局部放松括约肌。

在动物身上表现出来的

- 食道:植入物无需实际吞咽即可产生“吞咽波”,包括控制下食道括约肌的放松(通过微量输送胰高血糖素)和可编程的前向/逆向波 - 本质上是一种蠕动“操纵杆”。

- 胃。刺激20分钟后,胃蠕动频率与对照组相比增加了约两倍(n≈4,p<0.05)。

- 代谢性“饱腹错觉”。空腹状态下,30分钟刺激(食道或胃)可导致激素水平变化:GLP-1和胰岛素水平升高,生长素释放肽(食欲激素)水平降低;胃部刺激还会导致胰高血糖素水平升高。整体情况与餐后状态相似。

安全和工程细节

短期体外生物相容性测试(材料提取物)显示无毒性;植入后7天体内测试:管壁延展性正常,无器械移位/组织损伤。(进一步的耐用性和可靠性需要长期测试。)

为什么这是必要的?

- 运动障碍和难治性疾病。例如贲门失弛缓症、胃轻瘫、吞咽困难以及术后障碍——这些疾病通常无法通过传统的药物/手术完全治愈。局部多通道刺激比现有的“单通道”开环植入物更接近真实的生理机能。

- 代谢紊乱。通过控制肠脑传入通路,该装置可以调节食欲和新陈代谢,这对于肥胖症/糖尿病患者来说意义重大(目前仅为假设,尚无人体证据)。

局限性和下一步

这是在猪身上进行的临床前研究,采用急性-亚急性模式。未来将开展关于接触稳定性、能量供应、纤维化风险、精确刺激方案的长期研究,并随后针对严重运动障碍患者进行早期临床试验。但已有研究表明,可以通过指令“开启”蠕动,并将激素反应转向饱腹感——所有这些都可以通过内窥镜途径实现。