肠易激综合征是由螺旋体引起的。

最近審查:02.07.2025

长期以来,人们一直认为腹泻型肠易激综合征(IBS)是一种由神经、微生物、激素和遗传因素引起的纯功能性疾病。然而,科学家们最近发现,该疾病的罪魁祸首是一种细菌微生物——短螺旋体(Brachyspira)。这一发现由瑞典哥德堡大学的科学专家们发布。

在世界上几乎所有国家,5-10% 的人都会周期性地患上腹泻型肠易激综合征。该病的症状包括频繁的排便冲动(尤其是在餐后或餐中)、肠道投射区域疼痛、每日数次稀便(有时腹泻和便秘交替出现)、里急后重等。病情较轻时,生活活动几乎不会受到影响,但严重的症状会对生活质量和生活方式产生极其不利的影响,使人不得不频繁地上厕所。直到最近,关于该综合征真正病因的问题才得以解答。但如今,科学家们似乎已经找到了有关该疾病起源和机制的答案。

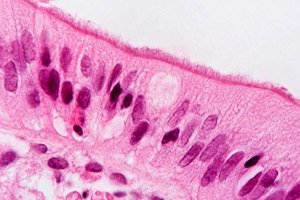

众所周知,肠易激综合征(IBS)通常在中毒或肠道感染病变后出现,这表明肠道菌群失衡与疾病发展相关。但菌群失调的研究通常无法显示病理学图像。专家们另辟蹊径,对取自乙状结肠的活检样本进行了分析:采用免疫荧光法、聚合酶链式反应以及电子显微镜进行分析。共计对60余名IBS患者和30余名18至65岁的健康人群进行了检查。

实验结果显示,30%的病人肠黏膜上存在大量短螺旋体螺旋体,而健康受试者中则未发现。约20%的病例中,螺旋体附着于结肠细胞的顶端膜:这导致肥大细胞活化并引发炎症反应。

专家们给患者开了甲硝唑疗程。这种疗法促使病原体转移到杯状细胞的分泌颗粒中:科学家们指出,他们此前从未考虑过这种细菌的存活方式。

专家表示,如果该研究结果得到证实,肠易激综合征的治疗方案可能会发生巨大变化。由于螺旋体会引发类似组胺的肠道炎症,潜在的治疗方法可能包括抗组胺药、排除饮食、抗生素和益生菌。

这些信息发表在胃肠病学家和肝病学家的医学出版物 Gut 的页面上。