神经抑制剂或抗精神病药

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

典型抗精神病药物的使用指征

目前,根据精神药物治疗领域权威研究人员的建议,传统神经安定剂的主要适应症包括以下几种。

- 缓解严重精神病症状引起的精神运动性躁动和行为障碍。在这些情况下,需要使用具有抗精神病作用的口服或注射剂型药物,包括全局性药物(氯丙嗪、左美丙嗪、硫丙拉嗪、珠氯哌噻吨)和选择性药物(针对幻觉-偏执障碍)(氟哌啶醇、三氟拉嗪)。

- 抗复发(预防性)治疗。为此,医生会开具长效药物,尤其针对服药依从性较差的患者(例如氟哌啶醇癸酸酯、氟哌噻吨的长效剂型),或使用小剂量或中剂量药物来达到去抑制(抗阴性)的效果,其中高剂量药物用于缓解急性精神病(例如氟哌噻吨、珠氯哌噻吨)。在此类治疗中,医生也建议开具所谓的小剂量神经安定剂(例如硫利达嗪、氯普噻吨、舒必利),其精神活性作用在于对抑郁极和失眠症的症状产生作用。

- 克服非典型抗精神病药物在急性精神病治疗中的耐药性。为此,通常使用具有全局(氯丙嗪、左美丙嗪等)和选择性(氟哌啶醇)抗精神病作用的传统抗精神病药物的肠外给药形式。

这些药物会引起各种副作用,其性质取决于每种药物的药理学特性。胆碱溶解作用较强的抗精神病药物更容易引起调节障碍、便秘、口干和尿潴留。镇静作用是具有明显抗组胺作用的抗精神病药物的典型特征,而直立性低血压是阻断α1-肾上腺素能受体的药物的典型特征。典型的抗精神病药物阻断胆碱能、去甲肾上腺素能和多巴胺能传递,可导致多种性功能障碍,例如闭经或痛经、性高潮缺乏、溢乳、乳腺肿胀和疼痛以及性功能下降。性方面的副作用主要与这些药物的胆碱溶解和肾上腺素阻断特性有关,也与由于多巴胺代谢受阻而导致的催乳素分泌增加有关。典型抗精神病药物最严重的副作用是运动功能障碍。这是患者停药的最常见原因。与运动功能障碍相关的治疗副作用主要有三种:早期锥体外系综合征、迟发性运动障碍和神经肌肉疾病综合征 (NMS)。

锥体外系综合征被认为与基底神经节D2受体阻滞有关。这些症状包括肌张力障碍、神经阻滞性帕金森综合征和静坐不能。急性肌张力障碍反应(早期运动障碍)的症状包括突然出现的运动功能亢进、眼球运动危象、面部和躯干肌肉收缩以及角弓反张。这些疾病具有剂量依赖性,通常在使用强效神经阻滞剂(例如氟哌啶醇和氟奋乃静)治疗2-5天后发生。为了缓解早期运动障碍,应减少神经阻滞剂的剂量,并开具抗胆碱能药物(例如比哌立登、苯海索)。迟发性运动障碍通常累及颈部肌肉,与急性肌张力障碍反应不同,对抗胆碱能药物的治疗反应较差。神经阻滞性帕金森综合征的特征是自发性运动技能下降、肌无力和肌无力、静止性震颤和肌强直。将这些症状与精神分裂症中外观相似的阴性障碍区分开来非常重要,后者以情感疏离、情感迟钝和无力为特征。为了纠正这些副作用,可以使用抗胆碱能药物、减少神经阻滞剂的剂量或用非典型抗精神病药物替代。静坐不能的表现是内心焦虑、无法长时间停留在一个地方以及需要不断活动手臂或腿部。为了缓解静坐不能,可以使用抗胆碱能药物和中枢β受体阻滞剂(普萘洛尔)。

迟发性运动障碍表现为任何肌肉群的不自主运动,最常见的是舌头和口腔肌肉。临床上,其表现形式有多种:面颊、舌头和口腔肌肉的运动障碍(咀嚼肌周期性收缩,造成面部表情扭曲,舌头可能不由自主地从患者口中伸出);迟发性肌张力障碍和迟发性静坐不能;(患者头部、躯干、上肢和下肢出现舞蹈样手足徐动)。此类疾病主要见于长期使用传统抗精神病药物治疗的患者,约15-20%的患者在接受此类药物作为维持治疗时出现。部分患者出现运动障碍症状的风险可能更高,因为其中一些症状在“抗精神病药物时代”之前的精神分裂症临床中就已观察到。此外,老年女性和情感障碍患者也曾报告出现迟发性运动障碍。迟发性运动障碍被认为与纹状体多巴胺受体数量增加有关,尽管GABA能系统和其他神经递质系统也可能参与其发病机制。目前尚无针对此类副作用的有效通用治疗方法。建议低剂量具有多巴胺阻断作用的强效抗精神病药物或维生素E可能对这些疾病产生中等程度的有益作用。治疗迟发性运动障碍最有效的方法是减少典型抗精神病药物的剂量或用非典型抗精神病药物替代。

根据目前的数据显示,约0.5%的精神药物治疗病例会发生神经阻滞剂恶性综合征。这种危及生命的并发症之所以罕见,可能是因为目前非典型抗精神病药物的广泛应用,因为在使用这些药物治疗期间发生神经阻滞剂恶性综合征的风险很小。普遍认为,神经阻滞剂恶性综合征的主要原因是使用神经阻滞剂治疗时,尤其是在增加强效抗精神病药物剂量后,多巴胺系统被过度阻断。神经阻滞剂恶性综合征的主要症状是高热、骨骼肌张力增高和腱反射亢进、意识障碍并转为昏迷。血液检查显示白细胞增多、红细胞沉降率升高、肝转氨酶活性升高;尿液检查显示存在白蛋白尿。水和电解质平衡紊乱很快发生,这为脑水肿的形成创造了先决条件。神经性多发性硬化症 (NMS) 是一种急性疾病,需要患者紧急住院接受强化输液治疗。在 NMS 的治疗中,补液和对症治疗至关重要。在这种情况下,任何处方的抗精神病药物都应立即停用。在某些情况下,多巴胺受体激动剂(例如溴隐亭)或肌肉松弛剂可产生积极作用,尽管其有效性尚未得到证实。停用 NMS 后,至少两周内不应再服用抗精神病药物。随后,可以开具低效抗精神病药物,最好是新一代药物。应极其谨慎地增加新处方药物的剂量,并监测患者生命体征和实验室数据(血液和尿液检查)。

典型的抗精神病药物很少引起危险的致命并发症。过量服用的症状主要与药物的抗肾上腺素能和抗胆碱能作用的个体差异有关。由于这些药物具有强效的止吐作用,因此建议使用洗胃来将其排出体外,而不是使用催吐剂。动脉低血压通常是肾上腺素能受体阻滞剂的结果,应通过注射多巴胺和去甲肾上腺素来纠正。如果出现心律失常,则建议使用利多卡因。

典型抗精神病药物的作用机制和药理作用

随着精神药理学的发展,人们提出了各种关于抗精神病药物对神经受体影响的假设。主要的假设仍然是它们影响多巴胺神经结构(主要是D2受体),这是基于精神病患者脑结构中正常多巴胺代谢紊乱的数据。多巴胺D2受体位于基底神经节、伏隔核和额叶皮质;它们在调节大脑皮层和丘脑之间的信息流方面起着主导作用。

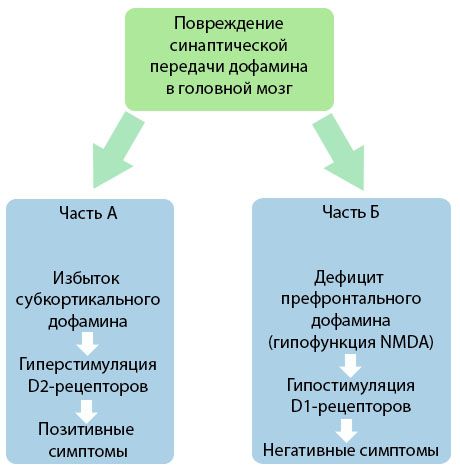

该图更详细地展示了对大脑皮层和皮层下区域多巴胺传递障碍以及这些障碍在精神分裂症症状发展中的作用的理解(改编自 Jones RB、Buckley PF,2006 年的专著)。

A 部分反映了经典的早期多巴胺理论,该理论假设皮层下区域多巴胺过量和 D2 受体过度刺激,从而导致生产性症状的出现。B 部分展示了该理论在 20 世纪 90 年代初的后续现代化。当时获得的数据表明,D 受体中多巴胺的缺乏,加上前额叶皮层中这些受体的刺激不足,导致负面症状和认知缺陷的出现。因此,根据现代理解,两种类型的多巴胺能传递障碍——皮层下多巴胺过量和前额叶皮层中多巴胺的缺乏——都是前额叶区域突触传递中断的共同结果,并与 N-甲基-N-天冬氨酸功能减退有关。除了最初分离的多巴胺外,后来还发现了其他与精神分裂症发病机制有关的神经递质,例如血清素、γ-氨基丁酸、谷氨酸、去甲肾上腺素、乙酰胆碱和各种神经肽。虽然这些介质的作用尚未得到充分研究,但随着知识的积累,人们逐渐意识到体内存在着多种神经化学变化。因此,抗精神病药物的临床效果是其对各种受体形成影响的总和,并最终导致体内稳态紊乱的消除。

近年来,由于放射性同位素配体结合和PET扫描等新研究方法的出现,在阐明神经安定剂的精细生化作用机制方面取得了重大进展。特别是,已经确定了药物与大脑不同区域和结构中单个神经受体结合的相对强度和趋向性。研究表明,药物抗精神病作用的强度与其对各种多巴胺能受体的阻断作用强度直接相关。最近,已鉴定出四种类型的多巴胺能受体:

- D1 主要位于黑质和纹状体区域(所谓的黑质纹状体区域)以及前额叶区域;

- D2 - 黑质纹状体、中脑边缘区和垂体前叶(分泌催乳素);

- D3(突触前)——在大脑的各种结构中,根据负反馈规律控制多巴胺能活动;

- D4(突触前)——主要位于黑质纹状体和中脑边缘区域。

同时,现在可以认为,D2受体阻滞会导致抗精神病作用、继发性镇静作用以及锥体外系副作用的产生。此类受体阻滞的其他临床表现包括神经安定药的镇痛和止吐作用(通过抑制呕吐中枢减少恶心和呕吐),以及生长激素含量降低和催乳素分泌增加(神经内分泌副作用,包括溢乳和月经不调)。长期阻滞黑质纹状体D2受体会导致其过敏反应,从而导致迟发性运动障碍和“过敏性精神病”。突触前D3和D4受体阻滞的可能临床表现主要与神经安定药的刺激作用有关。由于黑质纹状体和中脑边缘皮质区域的这些受体被部分阻断,小剂量的活性和刺激性(强效、高活性)神经安定剂可以刺激多巴胺能传递,大剂量的则可抑制多巴胺能传递。

近年来,人们对大脑血清素系统(包括血清素受体)功能的兴趣日益浓厚。事实上,在大脑的不同部位,血清素系统对多巴胺结构具有调节作用。尤其是在中脑皮质区域,血清素会抑制多巴胺的释放,因此,突触后5-HT受体的阻断会导致多巴胺含量增加。众所周知,精神分裂症患者出现阴性症状与大脑皮层前额叶结构中多巴胺神经元的功能减退有关。目前,已知的中枢5-HT受体约有15种。实验发现,神经安定剂主要与前三种类型的5-HT受体结合。

这些药物主要对5-HT1a受体具有兴奋(激动)作用。可能的临床效果:增强抗精神病活性,降低认知障碍的严重程度,纠正阴性症状,发挥抗抑郁作用,并降低锥体外系副作用的发生率。

神经安定剂对5-HT2受体,尤其是5-HT2a亚型的作用至关重要。这些受体主要位于大脑皮层,在精神分裂症患者中,其敏感性会增强。新一代神经安定剂能够减轻阴性症状的严重程度,改善认知功能,通过延长慢波(D波)睡眠阶段的总时长来调节睡眠,减少攻击性行为,并缓解抑郁症状和偏头痛样(由脑血管疾病引起)头痛,这些都与5-HT2a受体阻滞有关。另一方面,5-HT2a受体阻滞还可能产生降压作用,并导致男性射精障碍。

人们认为,神经安定剂对 5-HT2c 受体的作用会导致镇静(抗焦虑)作用、食欲增加(伴随体重增加)和催乳素分泌减少。

5-HT3受体主要位于边缘区,当该受体被阻断时,首先发挥止吐作用,抗精神病和抗焦虑作用也会增强。

帕金森病样症状的发生也取决于药物对毒蕈碱胆碱受体的阻断作用。胆碱受体阻断作用和多巴胺阻断作用在一定程度上是相互关联的。例如,已知黑质纹状体区域的D2受体会抑制乙酰胆碱的释放。当黑质纹状体区域超过75%的D2受体被阻断时,平衡就会被打破,有利于胆碱能系统。这就是抗胆碱能药物(矫正剂)对神经阻滞剂锥体外系副作用具有矫正作用的原因。氯普噻吨、氯氮平和奥氮平对毒蕈碱受体具有高亲和力,并且由于它们同时阻断胆碱能和多巴胺受体,因此几乎不会引起锥体外系副作用。氟哌啶醇和哌嗪吩噻嗪衍生物对多巴胺受体有明显的作用,但对胆碱受体的作用很弱。这是因为它们能引起明显的锥体外系副作用,而当使用非常高剂量时,当胆碱溶解作用变得明显时,这些副作用会减轻。除了降低对黑质纹状体区 D2 受体的多巴胺阻断作用和平衡锥体外系副作用外,强烈的胆碱能作用还会导致认知功能下降,包括记忆障碍,以及外周副作用(粘膜干燥、视力调节受损、便秘、尿潴留、意识模糊等)。神经安定药对 I 型组胺受体有相当强的阻断作用,这首先与镇静作用的严重程度有关,也与食欲增加导致的体重增加有关。神经安定剂的抗过敏和止痒作用也与其抗组胺特性有关。

除了具有多巴胺阻滞、抗血清素、胆碱溶解和抗组胺作用外,大多数神经安定剂还具有肾上腺素能阻滞作用,即它们同时阻滞中枢和外周a1肾上腺素受体。氯丙嗪和氯普噻吨等肾上腺素受体阻滞剂具有显著的镇静作用。此外,这些药物的阻滞作用可能引起植物神经系统副作用(动脉低血压、心动过速等),并可能增强肾上腺素受体阻滞剂的降压作用。

大量作者的作品提供了有关个体神经安定剂与不同类型神经受体的结合强度(亲和力)的数据。

根据其神经化学作用特征,临床实践中主要使用的典型抗精神病药物和非典型抗精神病药物可有条件地分为六类。

第一类是选择性D2和D4受体阻滞剂(舒必利、氨磺必利、氟哌啶醇等),属于苯甲酰胺和丁酰苯衍生物类。小剂量时,主要通过阻滞突触前D4受体,激活神经冲动的多巴胺能传递,并产生刺激(去抑制)作用;大剂量时,可阻滞大脑所有区域的D2受体,临床表现为明显的抗精神病作用,以及锥体外系和内分泌(由催乳素血症引起)副作用。

第二类包括强效D2受体阻滞剂,以及对5-HT2a和5-HT1a受体阻滞作用较弱或中等的药物(氟哌噻吨、氟奋乃静、珠氯哌噻吨等),主要包括吩噻嗪的哌嗪衍生物或立体化学结构与其接近的噻吨类。与第一类药物一样,这些神经安定剂首先具有显著的抗精神病(强效)作用,也会引起锥体外系反应和催乳素血症。小剂量时,它们具有中等程度的激活(精神刺激)作用。

第三类由多价镇静性神经安定药组成,它们以未分化的方式阻断大多数神经受体。这些药物对多巴胺受体具有明显的阻断作用,并具有强烈的肾上腺素能和胆碱能阻断作用。这包括大多数镇静性神经安定药,主要是吩噻嗪的脂肪族和哌啶衍生物,以及立体化学结构与其接近的噻吨类(氯丙嗪、左美丙嗪、氯普噻吨等)。这些药物的精神活性谱主要由以下因素决定:首先,其具有显著的镇静作用(无论剂量大小均会产生),以及中等程度的抗精神病作用。此外,由于其显著的抗胆碱能作用,这类药物可引起弱或中等程度的锥体外系和神经内分泌副作用,但由于显著阻断α1-肾上腺素能受体,常导致直立性低血压和其他自主神经反应。

第四类包括以平衡方式阻断 D2 和 5-HT2a 受体(即阻断程度相同(后者阻断程度稍大)且阻断程度适中)和 a1 肾上腺素能受体的神经安定药。这一类包括新一代非典型抗精神病药(利培酮、齐拉西酮、舍吲哚)的代表,它们具有不同的化学结构。神经化学作用机制决定了它们主要对大脑中脑边缘和中脑皮质区域的选择性影响。除了具有明显的抗精神病作用、无或轻微锥体外系副作用(使用治疗剂量时)、弱或中度催乳素血症和中度肾上腺素溶解特性(降压反应)之外,这类神经安定药还能够通过间接刺激大脑皮质中的多巴胺能传递来纠正负面症状。

第五组由三环二苯二氮卓类或类似结构的多价非典型抗精神病药(氯氮平、奥氮平和喹硫平)组成。与第三组药物一样,它们以未分化的方式阻断大多数神经受体。然而,它们对5-HT2a受体的阻断作用比对D2和D4受体的阻断作用更强,尤其是对位于黑质纹状体区域的受体。这决定了它们实际上没有或没有锥体外系效应,并且没有与催乳素分泌增加相关的神经内分泌副作用,同时具有明显的抗精神病作用并能够减轻阴性症状的严重程度。此外,该组所有药物都具有明显的肾上腺素能和抗组胺特性,这决定了它们具有镇静和降压作用。氯氮平和奥氮平对毒蕈碱受体也有相当明显的阻断作用,并导致胆碱能受体阻断副作用的产生。

因此,通过补偿性增加多巴胺的合成和代谢来阻断突触后多巴胺受体的能力是这些组中所有神经安定剂的唯一共同生化特性。

第六类药物包括唯一非典型抗精神病药物阿立哌唑,该药物近期才在国内精神药物市场上上市。该药物是D2-多巴胺受体的部分激动剂,在多巴胺能亢进状态下为功能性拮抗剂,在多巴胺能亢进状态下为功能性激动剂。阿立哌唑这种独特的受体特性使其能够降低服用该药物时发生锥体外系疾病和高催乳素血症的风险。此外,阿立哌唑是5-HT1a受体的部分激动剂,同时也是5-HT2a受体的拮抗剂。据推测,这种与受体的相互作用可使血清素和多巴胺系统的功能总体上保持平衡,因此阿立哌唑的作用机制可以归结为稳定多巴胺-血清素系统。

因此,基于目前对神经安定剂神经化学作用机制的了解,我们能够提出一种新的、在致病机制上更可靠的药效动力学分类方法,用于对这类精神药物进行分类。使用这种分类方法,我们能够在很大程度上预测特定药物的精神活性范围、耐受性和可能的药物相互作用。换句话说,药物的神经化学活性特征在很大程度上决定了其临床活性的特征,在为特定患者选择特定抗精神病药物时,应参考这些特征。

任何一种抗精神病药物的整体抗精神病作用的有效性都是用所谓的氯丙嗪当量来评估的,氯丙嗪当量取值为1。例如,氟哌啶醇的氯丙嗪当量=50。这意味着1毫克氟哌啶醇的抗精神病有效性相当于50毫克氯丙嗪。基于这一指标,已经开发出一种分类方法,将抗精神病活性高的药物分为高(氯丙嗪当量>10.0)、中(氯丙嗪当量=1.0-10.0)和低(氯丙嗪当量=1.0),这被称为专利性。典型的抗精神病药物(第一代抗精神病药物)已广泛应用于临床精神药物治疗近半个世纪。它们的治疗活性范围包括:

- 整体抗精神病作用表现为均匀且有差异地减少精神病的各种表现:

- 初级镇静(抑制)作用——药物快速缓解精神运动性激动的能力;

- 选择性、选择性抗精神病作用,表现为影响个体症状的能力:谵妄、幻觉、驱动力去抑制等;

- 激活(去抑制、去抑制、抗自闭症)神经营养作用,表现为锥体外系症状的发展;

- 以神经内分泌和植物副作用发展形式的生长激素作用;

- 抑制作用,表现为某些抗精神病药物能够引起抑郁症状。

第一代抗精神病药物不仅在治疗精神病性障碍方面有效,在治疗边缘性精神病方面也同样有效,这一点已得到多次证实,且毋庸置疑。因此,尽管这些药物在临床治疗中副作用发生率较高,但它们仍在医疗实践中持续使用。

非典型抗精神病药物

现代指南包含关于使用第二代抗精神病药物进行药物治疗的优势的数据。“非典型”(同义词:第二代抗精神病药物)这一术语是有条件的,主要是为了方便指代新一代药物。与传统的神经安定剂相比,这类药物在纠正负面、情感和认知障碍方面更有效,同时具有更好的耐受性和更低的锥体外系症状风险。一系列非典型抗精神病药物中,某种药物的治疗效果的差异可以通过其个体药理作用特征来解释,就像典型的神经安定剂组一样。

为了阐明使用非典型抗精神病药物进行精神药物治疗的可能性,建议重点关注在俄罗斯注册的此类药物。

[ 28 ]、[ 29 ]、[ 30 ]、[ 31 ]、[ 32 ]、[ 33 ]

[ 28 ]、[ 29 ]、[ 30 ]、[ 31 ]、[ 32 ]、[ 33 ]

氯氮平(二苯二氮卓类)

非典型抗精神病药物的奠基人。氯氮平的作用机制是轻微阻断D2受体,同时对5-HT2a受体、a1、a2-肾上腺素能受体和H1-组胺受体产生强拮抗作用。氯氮平已被证明是一种有效的抗精神病药物,可用于治疗对其他抗精神病药物(一种备用药物)耐药的病例,也可用于治疗慢性躁狂症、精神病性激越和攻击行为。在国内临床实践中,氯氮平常用于治疗精神病患者,使其镇静或作为催眠药。应当认识到,氯氮平的这种用法与其在治疗中的主要适应症不符。或许,应该重新审视将这种抗精神病药物视为次要药物的观点,因为它目前是唯一一种被证实对耐药患者有效的药物。

与典型的神经安定剂不同,氯氮平由于其对O2受体的亲和力较低,不会引起严重的锥体外系疾病。此外,氯氮平还被证实可用于治疗晚期肌张力障碍和严重的静坐不能。由于发生神经肌肉疾病(NMS)的风险较低,氯氮平可被视为既往患有此类并发症的患者的首选药物。

然而,氯氮平治疗期间可能会出现许多严重的副作用。其中最危险的(即使使用小剂量)是粒细胞缺乏症,发生在 0.5-1.0% 的患者中。使用该药物可能出现的其他重要副作用包括嗜睡、唾液分泌过多和体重增加,并且在先前接受抗精神病药物治疗后,服用氯氮平时体重通常已经增加。服用时还应注意发生心动过速、动脉低血压和癫痫发作的可能性。癫痫发作的可能性取决于剂量。如果氯氮平剂量超过 600 毫克/天,其风险会显著增加。癫痫发作不是继续使用该药物的禁忌症,但需要将剂量减半并开具抗惊厥药,例如丙戊酸。预防氯氮平治疗的副作用包括仔细监测白细胞计数以及心电图和内分泌参数。

氯氮平过量服用可能导致意识障碍直至昏迷,以及与胆碱溶解作用相关的症状(心动过速、谵妄)、癫痫发作、呼吸抑制、锥体外系综合征。服用剂量超过2500毫克可能导致死亡。

[ 34 ]、[ 35 ]、[ 36 ]、[ 37 ]、[ 38 ]、[ 39 ]、[ 40 ]、[ 41 ]

[ 34 ]、[ 35 ]、[ 36 ]、[ 37 ]、[ 38 ]、[ 39 ]、[ 40 ]、[ 41 ]

利培酮

一种苯并异噁唑衍生物,对血清素和多巴胺Dj受体具有高亲和力,主要作用于血清素系统。该药物用途广泛,包括缓解疾病恶化、抗复发治疗、治疗首次精神病发作以及纠正精神分裂症的阴性症状。该药物已被证明可以改善精神分裂症患者的认知功能。初步数据显示,利培酮还可以减轻精神分裂症患者的共病情感症状,并可能成为治疗双相情感障碍的首选药物。

利培酮治疗的副作用,尤其是锥体外系疾病,具有剂量依赖性,且在剂量超过6毫克/天时更易发生。其他副作用包括恶心、呕吐、焦虑、嗜睡和血清催乳素水平升高。长期使用利培酮可能导致体重增加和2型糖尿病的发生,但与氯氮平和奥氮平相比,发生率较低。

过量服用可能导致嗜睡、癫痫发作、QT间期延长、QRS波群增宽以及动脉低血压。已有利培酮过量导致死亡的病例报道。

该药物毫无疑问的优势在于其液体和速溶(舌下)剂型,使用这两种剂型可以加速药物进入患者体内,并有助于控制药物的摄入。该药物还有一种长效剂型——用于制备肌肉注射悬浮液的粉末(康斯塔利培酮微球)。建议用于精神分裂症患者的维持治疗,尤其是依从性较差的患者。必须考虑到该药物需要大约三周才能进入血液,因此,在开始使用康斯塔利培酮治疗时,患者必须在首次注射后至少三周内额外服用利培酮口服剂型。

奥氮平

就药理作用而言,它与氯氮平接近,因为它具有多形性受体特征,对血清素、毒蕈碱、α1-肾上腺素能和组胺受体具有显著的亲和力。奥氮平的治疗活性在对精神分裂症的阳性、阴性和抑郁症状的影响方面具有与氯氮平和利培酮相似的效果。同时,有数据显示,对于首次精神病发作的患者和在矫正认知功能指标方面,奥氮平比其他非典型抗精神病药更有效。应该考虑到,在开始使用该药物的片剂形式治疗时,可能会出现快速的脱抑制作用,同时精神运动性躁动和焦虑加重。因此,在治疗伴有严重精神运动性躁动的发作时,应使用该药物的注射剂型。

奥氮平很少引起锥体外系疾病或迟发性运动障碍,其最常见的副作用是代谢紊乱和体重增加。已证实接受奥氮平治疗的患者经常出现胆固醇和血脂水平升高,并易患2型糖尿病,但这些副作用在接受奥氮平和氯氮平治疗的患者中同样常见。同时,有数据显示,体重增加与奥氮平的积极疗效相关(即作为治疗的重要预后指标),在治疗期间体重增加过量的患者中,只有20%-30%会发展为肥胖症。

过量服用可能导致镇静、抗胆碱能毒性作用、癫痫发作和动脉低血压。目前尚无令人信服的数据评估过量服用的死亡风险。

喹硫平

它被归类为二苯并噻嗪类化合物。其受体谱与氯氮平非常相似。喹硫平与D2受体的结合水平较低(低于50%),即使大剂量使用也持续时间较短。该药物可有效治疗精神分裂症的阳性、阴性和一般症状。有证据表明,它既可有效治疗对治疗具有高抵抗力的病例,又可有效改善患者的认知功能,因此我们推荐它作为精神分裂症维持治疗的一线抗精神病药物。此外,喹硫平具有中等抗抑郁和激活作用。因此,它适用于治疗抑郁-妄想发作和疑病症循环障碍。

喹硫平已证实具有高促甲状腺活性,因此被注册为抑郁症的缓解和二级预防药物。对于I型和II型双相情感障碍的躁狂发作治疗,喹硫平可作为一种辅助治疗手段。由于缺乏注射剂型,该药物在躁动和攻击行为患者中的应用受到一定限制。

喹硫平耐受性良好,除最大剂量外,几乎不会引起锥体外系综合征。喹硫平不会引起高催乳素血症,其发生率低于奥氮平和氯氮平,但会导致体重增加和糖耐量受损。

齐拉西酮

具有独特的受体活性特征。作为5HT2a受体和D2受体的强效拮抗剂,它也是血清素和去甲肾上腺素再摄取的活性抑制剂。临床研究表明,齐拉西酮在治疗精神病症状和攻击行为方面显著优于氟哌啶醇。此外,还有数据表明齐拉西酮对精神分裂症患者的认知功能以及共病情感症状(社会功能指标)具有积极作用。齐拉西酮通常耐受性良好,很少引起锥体外系综合征、体重增加和代谢紊乱。QT间期延长(超过460毫秒)的情况更常见,因此建议服用该药的患者在开药前和治疗期间进行心电图检查。应特别注意伴随治疗(服用抗心律失常药物),这会加剧QT间期的延长并导致心律失常,心室颤动的发展。

舍吲哚

属于苯吲哚衍生物。它对D2受体、血清素受体(尤其是5-HT2a受体)和α1肾上腺素受体具有很强的功能性拮抗作用。根据神经电化学研究,舍吲哚选择性抑制腹侧节段区域的多巴胺受体。这种选择性很可能确保使用该药物时发生锥体外系综合征和高催乳素血症的风险较低。比较研究结果表明,舍吲哚的抗精神病活性与氟哌啶醇相当。该药物对出现阴性症状和抑郁症状的患者具有显著的脱抑制作用,优于利司他。也有证据证实舍吲哚可有效矫正精神分裂症患者的认知障碍。舍吲哚通常对患者耐受性良好,很少引起镇静,因此建议在使用其他现代抗精神病药物治疗期间出现副作用时将其作为替代药物。

该药物的严重副作用包括延长QT间期,从而可能导致心律失常。通过分析上市后研究,我们发现舍吲哚的心脏特性与其他新一代抗精神病药物并无差异。

阿立哌唑

其抗精神病活性与其他非典型药物相当,但对精神分裂症患者的认知功能参数的影响更大。该药物作为D2受体部分激动剂,其上述独特药理作用可降低服用该药物时发生锥体外系综合征和高催乳素血症的风险。

[ 42 ]、[ 43 ]、[ 44 ]、[ 45 ]、[ 46 ]、[ 47 ]

[ 42 ]、[ 43 ]、[ 44 ]、[ 45 ]、[ 46 ]、[ 47 ]

阿米舒必利

属于取代苯甲酰胺类。该药物选择性地与D2和D3多巴胺受体亚型结合,对D1、D4和D5亚型以及血清素、H1组胺、α1肾上腺素能和胆碱能受体无亲和力。高剂量使用时,它会阻断突触后D2受体。低剂量时,其去抑制作用是通过阻断突触前D2和D3受体而实现的,因此,尽管它不是D2受体和血清素受体的联合拮抗剂,但它也可用于治疗阴性症状。多项研究结果表明,高剂量使用时,该药物具有显著的抗精神病活性,优于传统药物。

抗精神病治疗的副作用

该表列出了非典型抗精神病药物治疗的主要副作用。

准备 |

锥体外系 |

心电图传导障碍 |

代谢紊乱(体重增加,血糖、胆固醇、甘油三酯水平升高) |

||

氯氮平 |

。 |

++ |

++ |

++- |

|

利培酮 |

++ |

+/- |

++ |

+/- |

|

奥氮平 |

+ |

+/- |

+++ |

++ |

+++ |

喹硫平 |

+/- |

+ |

+/- |

--- |

|

齐拉西酮 |

+ |

++ |

+/- |

+/- |

+/- |

舍吲哚 |

++ |

-- |

+/- |

-- |

|

阿立拉唑 |

-- |

--- |

+/- |

-- |

-- |

阿米舒必利 |

++ |

+/- |

|||

注:副作用的严重程度:“+++”-高;“++”-一般;“+”-低;“+/-”-可疑;“-”-无。

锥体外系综合征

非典型抗精神病药物与传统药物相比,其主要特点之一是其诱发锥体外系综合征的可能性较低,这成为精神分裂症维持治疗的一大突破。然而,根据表中数据,使用该系列中的个别药物(利培酮、氨磺必利)时,可能会出现此类症状,因此在处方时需要特别注意。

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

心电图异常

在使用某些现代抗精神病药物进行治疗时,出现心脏副作用的可能性是一个严重的问题。在这些情况下,我们谈论的是QT间期延长,这可能导致心律失常。传导障碍,主要是QT间期延长,在使用氯氮平、舍吲哚和齐拉西酮治疗期间最常观察到。心动过缓、房室传导阻滞、甲状腺功能减退等伴随疾病可能导致上述药物治疗期间出现此类并发症。目前,对于接受非典型抗精神病药物维持治疗的患者,建议每3个月进行一次心电图监测。

[ 11 ]、[ 12 ]、[ 13 ]、[ 14 ]、[ 15 ]

[ 11 ]、[ 12 ]、[ 13 ]、[ 14 ]、[ 15 ]

内分泌失调

目前,最令人担忧的是非典型抗精神病药物可能导致体重增加。体重增加、血糖和甘油三酯水平升高可能导致代谢紊乱,并发展为 2 型糖尿病。使用氯氮平和奥氮平治疗时,需要特别小心并每周监测生化指标。根据 J. Geddes 等人 (2000)、PB Jones、PF Buckley (2006) 的观点,在给患者开具某种现代抗精神病药物之前,应该对患者进行全面检查,因为已知代谢紊乱更容易发生在治疗开始前有遗传倾向、体重过重、血脂谱紊乱和高血糖症的患者中。PB Jones、PF Buckley (2006) 提出的监测算法包括几点。

- 收集与代谢紊乱风险有关的病史和家族因素。

- 治疗开始前记录体重指数、心电图、血压和脉搏。

- 开始治疗前收集实验室数据(葡萄糖、血脂、胆固醇)。

- 治疗期间定期监测体重指数和生命体征。

- 治疗期间监测实验室数据。

抗精神病药物治疗期间发生高催乳素血症是由于下丘脑多巴胺受体中枢阻断,导致垂体前叶释放催乳素。高催乳素血症最常发生在使用奥氮平、利培酮和氨磺必利治疗时。

[ 16 ]、[ 17 ]、[ 18 ]、[ 19 ]、[ 20 ]

[ 16 ]、[ 17 ]、[ 18 ]、[ 19 ]、[ 20 ]

粒细胞缺乏症

这是抗精神病药物治疗的另一个严重并发症。在使用氯氮平和奥氮平治疗期间可能会出现这种情况。根据 J. Geddes 等人(2000 年)的研究,服用这些药物的患者中,1-2% 的患者在治疗的前 3 个月内会确诊。因此,建议服用这些药物的患者在治疗的前 18 周内每周进行一次血液检查,并在之后每月进行一次监测。研究表明,当减少上述抗精神病药物的剂量时,临床血液检查结果会恢复正常。同时,应该认识到,目前尚无针对出现上述代谢紊乱相关副作用患者的明确治疗策略。最常见的情况是,用一种非典型抗精神病药物替代另一种。另一个有希望的方向是采用特殊的矫正疗法,特别是使用溴隐亭来纠正高催乳素血症。理想的情况是,患有此类疾病的患者应定期接受内科医生(尤其是内分泌科医生、心脏病专家和其他专科医生)的护理。

总之,应该注意的是,如果遵循给定的处方算法并监测患者的精神和身体状态,那么使用第二代药物比典型的神经安定剂更安全。

目前,许多其他抗精神病药物正处于研发阶段。下一代药物可能具有不同的作用机制(例如,以GABA能为特征),并能够影响精神分裂症的各种表现,包括真正的缺陷障碍。

注意!

為了簡化對信息的理解,本指令使用了藥物 "神经抑制剂或抗精神病药 ",並根據藥物的醫療用途官方說明。 使用前請閱讀直接用於藥物的註釋。

描述僅供參考,不適用於自我修復指導。 這種藥物的需求,治療方案的目的,藥物的方法和劑量僅由主治醫師確定。 自我藥療對你的健康有危害。