肝脏

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

肝脏(hepar)是最大的腺体,质地柔软,呈红棕色。成人肝脏长20-30厘米,宽10-21厘米,高7-15厘米不等。肝脏重量为1400-1800克。肝脏参与蛋白质、碳水化合物、脂肪和维生素的代谢,并发挥保护、消毒等功能。在子宫期,肝脏也是造血器官。

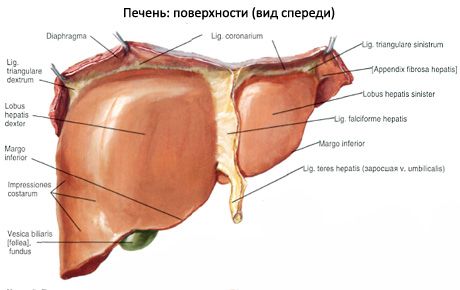

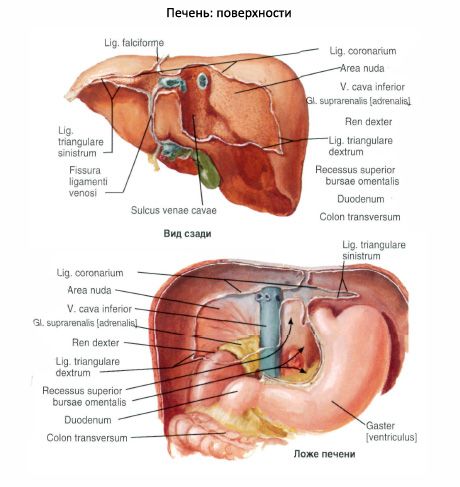

肝脏具有横膈膜和内脏面。横膈膜面(横膈面)呈凸状,向上向前。内脏面(内脏面)呈扁平状,向下向后,由于肝脏邻近内脏器官,其凹凸不平。

在前方,左右两侧,肝脏的两个表面汇合。

肝脏的下缘(前缘)锋利,肝脏的后缘圆形。

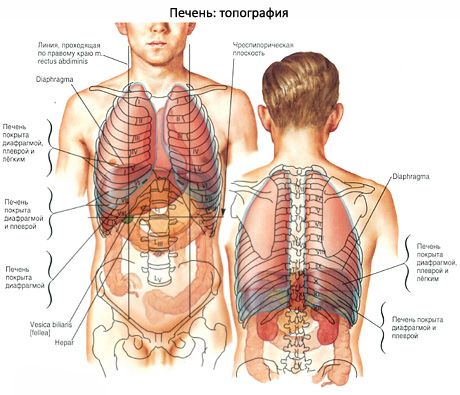

肝脏主要位于右季肋部和上腹部。肝脏在骨骼(肋骨和脊柱)上的突出位置如下:沿锁骨中线右侧前方,肝脏最高点(右叶)位于第五肋间隙水平。沿腋线右侧肝脏下缘位于第十肋间隙水平。下缘沿右肋弓向前延伸。在右锁骨中线水平,肝脏下缘位于肋弓水平,然后从右向左向上延伸,穿过上腹部。在左第六肋软骨水平,肝脏下缘(肝左叶)穿过肋弓,在胸骨左侧与肝脏上缘相连。在后方右侧(沿肩胛线),肝脏边界位于上方第七肋间隙和下方第十一肋骨上缘之间的水平。

膈肌表面上方与膈肌右侧穹窿相邻,部分与左侧穹窿相邻。肝脏前方上部与膈肌肋部相邻,下方与腹前壁相邻。肝脏后方与第X-XI胸椎、膈肌腿、食管腹段、主动脉和右肾上腺相邻。肝脏下方与贲门部、胃体和胃幽门部、十二指肠上部、右肾和右肾上腺、右结肠曲和横结肠右段相邻。

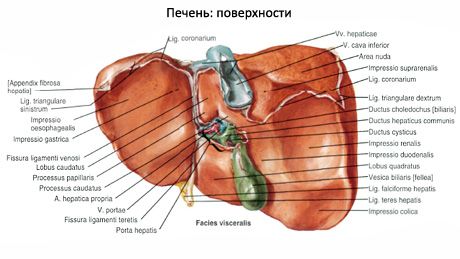

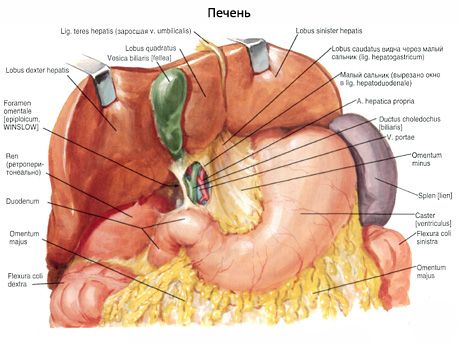

肝脏表面光滑、有光泽,除后表面一小块区域外,覆有腹膜。腹膜从横膈膜延伸至肝脏,形成所谓的韧带。肝脏的镰状韧带(lig.falciforme)位于矢状面,从横膈膜和腹前壁延伸至肝脏的膈面。在额状面上是冠状韧带(lig.coronarium),它连接到镰状韧带的后缘。在两侧,冠状韧带形成扩张,称为肝脏的左右三角韧带(lig.triangulare dextrum 和 lig.triangulare sinistrum)。镰状韧带的下游离缘是肝圆韧带(lig.teres hepatis),其外观呈致密的索状。它是一条过度生长的脐静脉,连接脐部和肝门。从肝门到胃小弯,再到十二指肠起始部,有两层腹膜,分别形成(左侧)肝胃韧带(lig.hepatogastricum)和(右侧)肝十二指肠韧带(lig.hepatoduodenale)。

左叶横膈膜表面有一个心脏凹陷- 心脏与肝脏相邻的痕迹(通过横膈膜)。

肝脏在解剖学上分为两个大叶:右叶和左叶(右肝叶和左肝叶)。在横膈膜表面,较大的右叶和较小的左叶之间的分界线是肝镰状韧带。在内脏表面,这两个叶之间的分界线是肝圆韧带的沟(位于前方)和肝静脉韧带的缝隙(位于后方)。肝静脉韧带位于该缝隙中,它是一条过度生长的静脉导管,在胎儿时期连接脐静脉和下腔静脉。

在肝脏的脏层,圆韧带沟和静脉韧带裂隙的右侧,有一个右矢状沟。该沟向前扩展并形成胆囊窝(胆囊窝,s.felleae),向后形成下腔静脉沟(腔静脉沟)。在左右矢状沟之间有一个深的横沟,称为肝门。肝门位于胆囊窝后缘和圆韧带裂隙的水平。门静脉、肝固有动脉和神经进入肝门;肝总管(有时是右肝管和左肝管)和淋巴管从肝门流出。

在肝脏的脏层表面,在其右叶内,可区分出两个小区域:方叶和尾状叶。方叶(叶方)左侧以圆韧带裂隙为界,右侧以胆囊窝为界,后方以肝门为界。尾状叶(叶尾)位于左侧的肝静脉韧带裂隙、右侧的下腔静脉沟和前方的肝门之间。尾状叶有两个突起。尾状突(尾状突)位于肝门和下腔静脉沟之间。尾状突(乳头突)也向前,它靠在肝门上,靠近肝静脉韧带裂隙。

肝脏脏面有内脏接触留下的压痕。脏面左侧有胃压痕 (impressio gastrica)。左叶后方有食管压痕 (impressio oesophagea)。方叶近胆囊窝处有十二指肠压痕 (impressio duodenalis)。右叶右侧有肾压痕 (impressio renalis)。肾压痕左侧下腔静脉沟旁有肾上压痕 (impressio suprarenalis)。肝脏下缘脏面有结肠压痕 (impressio colica)。

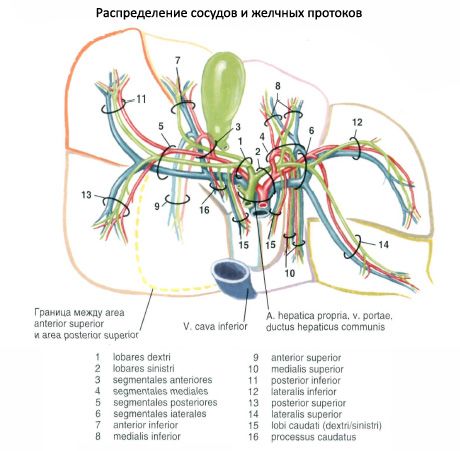

肝脏分为5个扇区和8个段。扇区是指由二级门静脉分支和同样属于二级的肝固有动脉分支供血的肝脏部分。扇形胆管从扇区发出。肝段是指与三级门静脉分支相对应的肝脏部分,段形胆管从该分支发出。内脏表面的肝段按从下腔静脉沟开始顺时针方向编号。1-4段位于左叶,5-8段位于右叶。

肝叶、肝扇区和肝段

分享 |

部门 |

部分 |

| 左叶 | 左背部 | 我(CI) |

| 左侧 | 二(印度工业联合会) |

|

| 左侧旁正中 | Ш (СII) IV (CIV) |

|

| 正确分享 | 右侧正中线 | V(CV),VIII(CVIII) |

| 右侧 | 六(CVI),七(CVII) |

左背部区域对应于第一(CI)肝段,包括尾状叶,仅在肝脏的内脏表面和后部可见。

左侧区(II - CII 段)覆盖肝脏左叶的后部。

左旁正中区占据肝脏左叶的前部(段 III - CIII)及其方形叶(段 IV - CIV),其横膈膜表面的实质区域呈条带状,向后变窄(朝向下腔静脉的凹槽)。

右侧旁正中区是与肝脏左叶接壤的肝实质。该区包括V段(CV),该段位于肝脏右叶膈面的后内侧。

右侧区对应于肝右叶的最外侧部分,包括VI-CVI段(位于前方)和VII-CVII段。后者位于前者的后方,占据肝右叶膈面的后外侧部分。

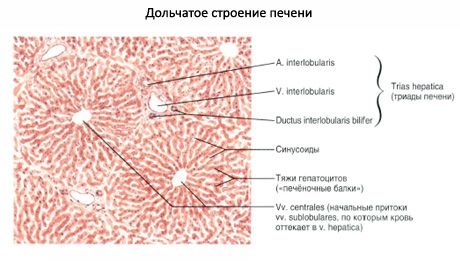

从纤维囊开始,结缔组织层延伸到肝脏深处,将实质分成小叶,小叶是肝脏的结构和功能单位。

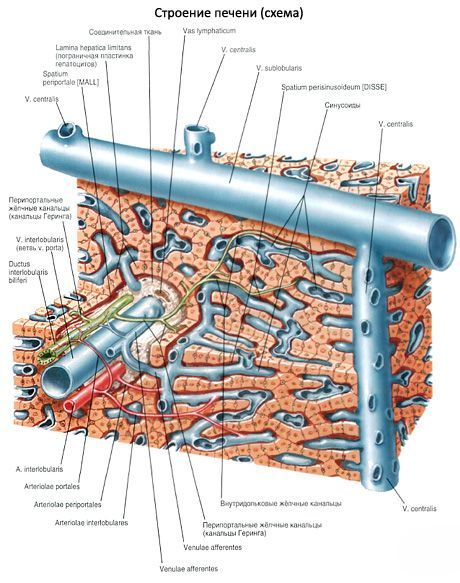

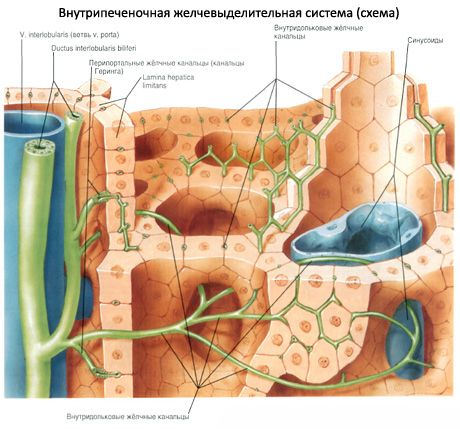

肝小叶(lobulus hepatis)呈棱柱状,直径为1.0-1.5毫米。肝小叶总数约为50万个。肝小叶由从周围向中心放射状汇聚的细胞列(肝束)构成。每束由两排肝细胞(肝细胞)组成。肝束内两排细胞之间是胆管的起始部分(胆管,ductulus bilifer)。肝束之间是放射状分布的毛细血管(窦状隙),它们从肝小叶周围汇聚到位于肝小叶中心的中央静脉(v. centralis)。窦状毛细血管壁与肝细胞之间有一个窦周间隙(Disse)。小叶之间有少量结缔组织,其厚度内分布着小叶间胆管、动脉和静脉。小叶间胆管、动脉和静脉彼此相邻,构成所谓的肝三联体。由于这种结构,肝细胞将胆汁分泌到两个方向:胆汁进入胆管,葡萄糖、尿素、脂肪、维生素等从血液进入肝细胞或在肝细胞内形成。

肝细胞呈多边形,直径为20-25微米。大多数肝细胞有一个细胞核,较小部分有两个或多个细胞核。肝细胞的细胞质根据内含物(脂质、色素)的表达和组成呈现大细胞或小细胞形态。肝细胞含有大量线粒体、发达的内质网和高尔基复合体,以及大量核糖体、溶酶体和含有脂肪酸代谢产物的微体。细胞质中含有大量糖原颗粒。肝细胞的细胞膜上有许多微绒毛,这些微绒毛朝向窦周间隙,即毛细血管方向。

胆管起源于肝内小叶。

肝小叶内有胆管,或称小管。胆管管腔(直径)为 0.5-1 微米。胆管没有自己的管壁,因为它们是构成肝小梁的肝细胞行之间细胞间隙的扩张区。胆管有短的盲支(赫林氏中间小管),它们进入相邻的肝细胞之间,构成胆管壁。胆管(小管)始于中央静脉附近的盲支,并延伸至小叶周围,在那里汇入小叶间(小叶周围)胆管(小叶间胆管)。小叶间胆管相互连接,直径增大,形成右肝管和左肝管(左右肝管)。在肝门处,这两根管道汇合形成肝总管,长4-6厘米。在肝十二指肠韧带各层之间,肝总管与胆囊管(胆囊管)汇合形成胆总管。

胆总管(ductus choledochus,s.biliaris)位于肝十二指肠韧带层之间,门静脉前方和肝固有动脉右侧。然后,胆总管走到十二指肠上部后方,然后走到十二指肠降部和胰头之间。在十二指肠壁中,胆总管与胰管汇合,并一起形成一个扩张部分 - 肝胰壶腹部(ampulla hepatopancreatica)。壶腹部在其大乳头的顶端通向十二指肠。在肝胰壶腹部口的壁上,有增厚的环状肌细胞束,它们形成肝胰壶腹部括约肌,或称奥狄氏括约肌。该括约肌的环状平滑肌束分布不均匀。平滑肌束最集中于大乳头基部,厚度可达75μm,乳头本身厚度为40μm。括约肌长度为15-20μm。

在消化过程之间,奥狄氏括约肌处于关闭状态,胆汁积聚在胆囊中并浓缩。在消化过程中,奥狄氏括约肌打开,胆汁进入十二指肠。

胆总管末端与胰管汇合前的管壁上也有一个括约肌。胆总管的这个括约肌收缩时,会阻止胆汁从胆管流入肝胰壶腹部,进而流入十二指肠。

小叶间胆管壁由单层立方上皮构成。肝胆管、胆囊胆管和总胆管壁均有三层膜。粘膜内覆单层高棱柱形上皮。上皮内还含有杯状细胞。粘膜固有板发达,含有许多纵行和环行弹性纤维,以及一些多细胞粘膜腺。粘膜下层发育不良。肌膜较薄,主要由光滑肌细胞螺旋束构成,肌细胞间有结缔组织。

肝脏的神经支配

肝脏受迷走神经和肝丛(交感神经)分支的支配。

肝脏的血液供应

肝门动脉和门静脉进入肝门。动脉输送动脉血,门静脉输送来自胃、胰腺、肠道和脾脏的静脉血。在肝脏内部,动脉和门静脉分支成小叶间动脉和小叶间静脉,它们与胆汁小叶间导管一起位于肝小叶之间。从小叶间静脉,宽阔的毛细血管(肝窦)分支进入小叶,汇入中央静脉。从小叶间动脉流入肝窦起始段的动脉毛细血管。肝小叶的中央静脉相互连接,形成小叶下静脉(集合静脉)。小叶下静脉相互汇合,变粗,最终形成2-3条肝静脉。它们从下腔静脉沟处离开肝脏,汇入肝窦。

淋巴引流:至肝脏、腹腔、右腰、上膈肌、胸骨旁淋巴结。

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

肝脏的年龄相关特征

新生儿的肝脏较大,占据腹腔一半以上的空间。新生儿肝脏重量为135克,占体重的4.0-4.5%(成人为2-3%)。肝脏横膈膜表面凸起,左叶与右叶大小相等或更大。肝脏下缘凸起,结肠位于左叶下方。肝脏上缘沿右侧锁骨中线位于第5肋骨水平,沿左侧位于第6肋骨水平。肝左叶沿左锁骨中线穿过肋弓。新生儿肝脏横长11厘米,纵长7厘米,垂直长8厘米。3-4个月大的婴儿,由于肝脏体积减小,肋弓与肝左叶的交点已位于胸骨旁线。在新生儿中,肝脏下缘沿右锁骨中线突出肋弓下2.5-4.0厘米,沿前中线突出剑突下3.5-4.0厘米。

有时肝脏下缘可达右髂骨翼。3-7岁儿童的肝脏下缘位于肋弓下方1.5-2.0厘米(沿锁骨中线)。7岁儿童的肝脏重700克。7岁后,肝脏下缘不再超出肋弓下方,仅胃部位于肝脏下方。此后,儿童肝脏的骨骼结构与成人几乎没有区别。儿童的肝脏活动性很强,其位置很容易随着体位的变化而改变。肝脏在20-29岁时达到最终大小。60-70岁后,肝脏重量下降,结缔组织增生。随着年龄增长,肝细胞中脂褐素的含量增加,分裂中的肝细胞数量急剧减少,细胞核增大。

Использованная литература