胚胎如何“咬”入母体组织:首次实时拍摄人类植入的机制

最近審查:23.08.2025

">

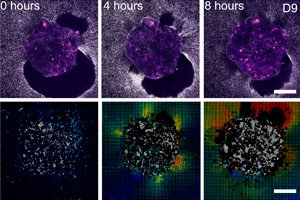

">来自巴塞罗那(IBEC、Dexeus Mujer)和特拉维夫的科学家首次实时三维展示了人类胚胎如何附着在“子宫支架”上,并真正地牵引和重塑周围组织。为此,他们构建了一个可变形的体外平台(胶原蛋白/ECM凝胶),并将牵引力显微镜直接应用于活体人类和小鼠胚胎。关键发现:力的模式因物种而异,而胚胎本身具有机械敏感性:它们通过重塑细胞骨架和改变生长方向来响应外部机械信号。

研究背景

着床是人类生殖的“瓶颈”:自然受孕和体外受精(IVF)尝试都在这个阶段失败。同时,人类着床是间质性的:胚胎并非简单地“粘附”,而是完全嵌入子宫内膜——这是一个生化和机械上复杂的过程,但直到最近才在人类生命系统中观察到。因此,粘附和侵袭的机制仍然是一个“黑匣子”,人们通常基于间接标记或动物模型数据得出结论。

经典的着床生物学在很大程度上依赖于小鼠,但不同物种之间存在根本差异,从囊胚方向到着床深度以及细胞力模式。在小鼠中,着床更“浅”,组织位移优先方向;而在人类中,着床明显具有侵入性,胚胎周围有多处牵引力。这些差异表明,小鼠模型并不总是适用于人类,尤其是在力学方面。因此,需要在可变形环境中直接观察人类胚胎。

这项技术突破得益于可变形二维/三维基质(胶原蛋白/细胞外基质)与牵引力显微镜以及长期高频成像技术的结合。这种“人工子宫”能够真实地观察和测量胚胎如何牵引、重构和“钻入”周围组织,以及胚胎如何对外部机械刺激(机械敏感性)做出反应。这为评估植入潜力的新标准以及优化胚胎移植条件开辟了道路。

其应用背景如下:如果环境的机械特性和胚胎受力模式与植入成功率相关,那么在体外受精(IVF)中,就可以有针对性地选择基质的硬度/成分,考虑植入的时间窗口,甚至可以使用“力”指标作为额外的选择标记。同时,这些平台将有助于解释早期流产的比例,即当生物化学反应“正常”但粘附力学不正常时。所有这些使得对人体植入的直接3D观察不仅仅是一个精美的视频,更是一个生殖医学的新工具。

为什么这很重要?

植入失败是导致不孕不育的主要原因之一,占自然流产的60%。尽管体外受精(IVF)在生物化学方面取得了进展,但人类胚胎植入的机制仍然是一个“黑匣子”。一种新的方法使我们能够观察胚胎植入的受力和轨迹,并为改善胚胎选择和移植条件提供依据。

如何完成

研究人员组装了一个“人造子宫”——一个柔软、透明且可变形的环境,其中类似组织的基质在胚胎力的影响下会发生明显的位移。接下来,研究人员对纤维位移进行了连续显微镜观察和计算机分析。

- 2D 和 3D 平台:在 3D 中,胚胎立即嵌入基质中(附着阶段被“绕过”),这使得人们能够看到钻入组织厚度的过程。

- 3D 环境下的高“存活率和穿透力”:约 80% 的成功入侵(受玻璃距离限制)。

- 牵引图和数字体积相关性显示了胚胎周围位移的幅度和方向 - 本质上是力随时间的“印记”。

究竟发现了什么(简要并逐点说明)

1)物种特异性植入机制

- 人类:胚胎插入基质,产生多个牵引点并形成自身周围放射状均匀位移;侵入深度可达 200 µm。

- 小鼠:胚胎主要扩散在表面,具有明显的主位移方向。

2)胚胎感知环境的力学

- 外力→答案:在人类胚胎中 - 募集肌球蛋白和定向细胞伪足;在小鼠中 - 植入/生长轴朝向外力源旋转(PD轴的方向)。

- 机械敏感标记:在小鼠中,滋养层细胞中的 YAP 定位发生变化;这共同表明存在机械敏感反馈回路。

3)强度与植入成功率的关系

- 胶原蛋白置换较少→人类胚胎植入进展较差。

- 整合素——强度的“耦合器”:小鼠中的 RGD 肽阻断/Src 抑制可减少植入深度/面积。

实施情况是什么样的?

- 在二维和三维平台上,胚胎周围形成了不断增长的纤维位移“光环”;牵引图脉动,就好像胚胎正在“扫描”周围环境一样。

- 在玻璃上,人类胚胎形成扁平的突起,但在柔软的基质中,它会保持更球形的状态,并且生长得更深——就像活组织一样。

这对实践有何影响(不仅对 IVF 有前景)

这个想法很简单:植入不仅涉及“受体化学”,还涉及粘附和牵引的力学原理。这意味着我们可以优化:

- 培养/植入潜力测试期间的材料和培养基硬度;

- 胚胎选择的新标记——基于“智能”矩阵中的位移轨迹和幅度;

- 子宫训练/调节(例如通过温和的机械提示)可在不进行积极干预的情况下改善粘连。

注意:体外实验并非“在子宫内”。但外部机械信号改变植入方向/轴的排列方式,为个性化胚胎移植开辟了道路。

限制

- 离体模型没有考虑真实子宫内膜的免疫、激素和血管动态;

- 基质胶/胶原蛋白定义了一组特性(刚性、粘弹性、成分),很难通过一个参数来改变它们;

- 由于人体研究的伦理限制(最长14天的观察期),长期观察受到限制。然而,该模型与已知的体内植入模式(人类间质植入 vs. 小鼠浅表植入)高度一致,增强了其可信度。

结论

人类胚胎主动地“拉”和“钻”入母体组织,来自环境的机械信号可以重塑其行为。人类和小鼠的受力模式和着床策略不同——这或许可以解释为什么小鼠模型并不总是能预测人类胚胎着床成功。如今,力学已成为早期胚胎学和生殖医学领域中一个成熟的研究领域。

来源:Godeau AL等人。牵引力和机械敏感性介导人类和小鼠胚胎物种特异性着床模式。 《科学进展》 11(33): eadr5199 (2025年8月15日)。DOI :10.1126/sciadv.adr519