蜡样芽孢杆菌--食物毒性感染的致病菌

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

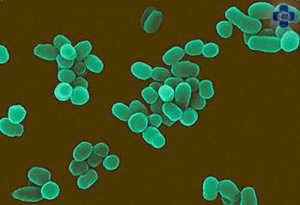

蜡样芽孢杆菌在食物中毒病因学中起着重要作用。蜡样芽孢杆菌是革兰氏阳性菌,无荚膜,大小为1.0-1.2 x 3-5微米,可运动(周生)或不运动。其细胞通常呈链状排列,其稳定性在很大程度上决定了菌落的形状,而不同菌株的菌落形状差异很大。它们形成椭圆形孢子,位于菌落中央,但不扩张菌落。在葡萄糖琼脂培养基上生长的细菌在生长早期含有液滴状的脂质内含物(聚-b-羟基丁酸),通常呈卷曲状颗粒。

蜡状芽孢杆菌是化学养殖,动氧或兼性厌氧菌,能够在厌氧琼脂列中生长。 DNA的G+C含量为32-37 mol%。

它们通常对过氧化氢酶呈阳性。它们将硝酸盐还原为亚硝酸盐;发酵葡萄糖、麦芽糖,通常也发酵蔗糖,只产生酸而不产生气体;不发酵甘露醇;产生乙偶姻(Voges-Proskauer 试验阳性)、卵磷脂酶,并在柠檬酸盐培养基以及 0.001% 溶菌酶存在下生长。它们生长的最适温度为 35-45 °C,生长温度范围为 10-45 °C。它们合成并分泌溶血素、外毒素、裂解细菌细胞的酶、蛋白水解酶、磷脂酶 C,一些菌株在含有淀粉和铁的培养基上产生红色色素,一些菌株在不同培养基上产生荧光黄绿色色素。不同的菌株需要一种或多种氨基酸才能生长。在致密培养基上,它们会形成菌落,其外观因细胞链排列的稳定性而异。在某些情况下,菌落会形成暗淡或毛玻璃状,边缘呈波浪状,且无突起。在其他情况下,菌落会形成根状突起,广泛分布于琼脂表面。这些突起可能呈随机交织状,也可能以不同的方式顺时针或逆时针弯曲。

在卵黄盐琼脂琼脂中,蜡状芽孢杆菌形成蜡状菌落,带有锯齿状边缘,周围环绕着彩虹晕(卵他酶的阳性测试)。栖息地 - 土壤,水,植物底物。

B.蜡状芽孢杆菌的性质与苏云金芽孢杆菌非常相似,并且在细胞中没有毒性蛋白质晶体的情况下与它不同。

根据O-抗原的说法,在B. thuresitisis组中已经确定了13种血清型。它们的H抗原也有所不同。

一些蜡样芽孢杆菌菌株对人类和动物具有致病性。特别是,蜡样芽孢杆菌在食品毒性感染病因学中的作用已得到证实。蜡样芽孢杆菌的致病性与其合成和分泌两种外毒素的能力有关。其中一种外毒素由三种蛋白质成分组成,具有致泻、致死活性,并能增加血管通透性(致泻致死毒素)。第二种毒素,蜡样芽孢杆菌溶血素,具有细胞溶解和致死作用,并能破坏血管通透性。

当蜡样芽孢杆菌的致病变异株进入食品时,它们会在食品中繁殖并产生外毒素。在蜡样芽孢杆菌分泌的蛋白水解酶和其他酶的作用下,各种毒性物质(毒素胺)会在食品中积聚。所有这些因素共同作用,最终导致食物中毒。感染最常发生在食用受蜡样芽孢杆菌污染的植物产品和牛奶(40-55%)、动物产品(25%)和其他产品时。

在对此类食物中毒进行细菌学诊断时,应注意产品中蜡样芽孢杆菌的定量含量(1g产品中含10s-10b个或更多细胞),从粪便和洗涤水中分离出大量蜡样芽孢杆菌,在集体中毒的情况下同时从多个人中分离出蜡样芽孢杆菌等。通过检测血清中的蜡样芽孢杆菌抗体及其滴度的增加可以提供诊断的血清学确认。

[

[