混淆和复视

該文的醫學專家

阿列克謝·克雷文科 ,醫學編輯

最近審查:04.07.2025

最近審查:04.07.2025

双眼视觉需要双眼同时进行双眼中心注视,即每只眼睛分别感知注视的物体,并参与图像的形成。双眼视觉的必要条件如下:

- 重叠的视野。

- 正确的神经肌肉发育和与视轴到物体的方向的协调。

- 正常的视觉通路。

- 双眼看到的图像清晰度和大小大致相同。

- 视网膜的对应点,“独眼”眼。

- 视觉混乱是由于不同物体对相应点(通常在中央凹)的刺激而导致同时感知两个叠加但不同的图像。

- 复视是指同时感知同一物体的两个影像。当一个物体的视觉影像投射到视网膜上不对应的点时,就会发生复视。同时视觉是指双眼同时感知同一物体的能力。

- 视觉方向是视网膜某一特定元素在主观空间某一特定方向上的投影。

- 主视觉方向——外部空间中视线的方向。通常是中央凹的视轴;

- 次要视觉方向——相对于中央凹主要方向的中央凹外点的投射方向。

- 投影是根据视网膜受到的刺激元素对物体在空间中的位置的解释。

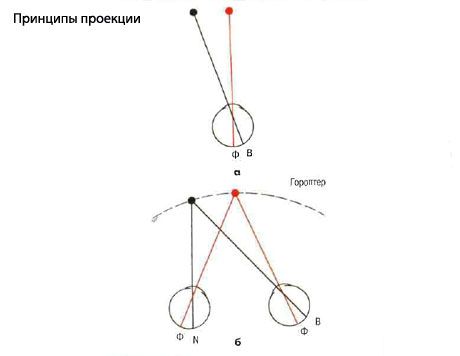

如果一个红色物体刺激右侧中央凹,而位于视野鼻侧半区的黑色物体刺激视网膜颞侧半区的元素,那么大脑会将红色物体解读为头部直立时直接投射,而将黑色物体解读为出现在视野鼻侧半区。同样,视网膜的鼻侧元素会投射到视野颞侧半区,上侧元素会投射到下侧半区,反之亦然。

- 双眼睁开时,红色物体会刺激视网膜的两个中央凹,即视网膜上的对应点。黑色物体不仅刺激右眼颞侧视网膜,还会刺激左眼鼻侧视网膜。因此,物体投射到右眼鼻侧视野的一半和左眼颞侧视野的一半。然而,这些视网膜元素大多是对应点,因此物体投射到空间中的相同位置(左图)。

- 视网膜运动值。周边视野中物体的图像落在中央凹以外的区域。为了注视物体,需要进行一定幅度的扫视。因此,视网膜的每个中央凹以外的区域都有一个与其与中央凹的距离成比例的视网膜运动值,这决定了精确聚焦物体所需的扫视幅度。中央凹中心的视网膜运动值对应为零,并向周边方向递增。

- 对应点是指视网膜上具有相同主观视觉方向(例如,直接投射到中央凹)的区域。一只眼睛鼻侧视网膜上的点与另一只眼睛颞侧视网膜上的对应点相对应。这是正常视网膜对应关系的基础。例如,一个物体的图像分别投射到右眼鼻侧视网膜和左眼颞侧视网膜上,最终会投射到视觉空间的右半部分。

- 双眼单视界是外部空间中的一个假想平面,其上的所有点仅刺激视网膜的相应元素,因此双眼会将其感知为一个点。该平面穿过视轴的交点,因此包含双眼视觉中的注视点。

- 双眼视觉的Panum融合区是位于单眼单视界前后的区域,在该区域内,物体被视为单个物体,尽管没有相应元素的精确刺激。Panum区以外的物体被视为双重物体。这是生理性复视的基础。Panum区在注视区较窄(6角秒),向周边逐渐加宽,因此单眼单视界内的物体被视为单个物体。Panum融合区内的物体被视为单个物体且具有立体感。Panum融合区以外的物体被视为双重物体。

- 感觉融合是指视觉皮层将来自每只眼睛的两个感觉图像合并成一个视觉图像。中枢感觉融合将投射到中央凹的图像融合在一起,而外周感觉融合将投射到中央凹以外的图像融合在一起。

- 运动性融像是指维持眼球正确位置以实现双焦注视的功能。运动性融像的刺激因素是视网膜图像的清晰度,而视网膜图像的清晰度又会刺激融像聚散。

- 融合聚散涉及眼球的分离运动,以克服视网膜图像的差异。融合储备可以通过棱镜或同视机测量。正常的储备值如下:

- 会聚:约 15 D(注视远处物体)和 25 D(注视近处物体)。

- 发散度:约 25 D(注视远处物体)和 12 D(注视近处物体)。

- 垂直:2-3 D。

- 环化作用:约2。

融合性会聚控制外隐斜,而融合性发散则有助于控制内隐斜。疲劳或疾病会削弱融合性会聚机制,导致隐斜转变为斜视。融合性会聚机制的宽度可以通过视觉矫正训练来增加,例如在会聚功能较弱的情况下,注视近处物体时进行融合性会聚。

- 立体视觉是对深度(第三维度,前两个维度是高度和宽度)的感知。当水平方向上不同的点同时受到位于注视点前后、但位于Panum融合区内的物体的刺激时,就会发生立体视觉。这些不同图像的融合会产生单一深度图像的感知。由于每只眼睛看到的物体不同,因此物体被立体地(3D)感知。

[

[