脑膜

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

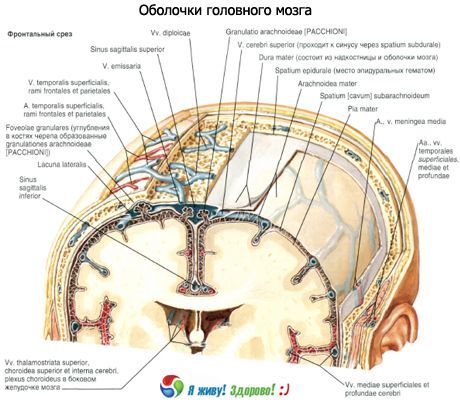

脑硬脑膜

该膜以其特殊的密度、大量胶原蛋白和弹性纤维的成分而闻名。脑硬脑膜从内部覆盖颅腔,也是颅骨脑区骨骼内表面的骨膜。脑硬脑膜与颅顶(顶部)的骨骼松散连接,易于分离。在颅底区域,该膜与骨骼牢固融合。硬脑膜包围从脑组织发出的脑神经,形成其鞘,并与这些神经离开颅腔的开口边缘融合。

在颅骨内底(延髓区域),脑硬脑膜与枕骨大孔边缘融合,并延伸至脊髓硬脑膜。硬脑膜面向脑部(蛛网膜方向)的内表面光滑,覆有扁平细胞。在某些部位,硬脑膜出现裂隙。其内叶(脑脊膜复层)以突起的形式深深突入脑部各部分之间的缝隙中。在突起分支(基部)的地方,以及硬脑膜与颅骨内底骨骼连接的区域,在硬脑膜的裂隙中,形成了内衬内皮的三角形管道——硬脑膜窦(硬脑膜窦)。

脑硬脑膜最大的突起是大脑镰,或称大大脑镰,位于矢状面,贯穿左右大脑半球之间的大脑纵裂。大脑镰是一块薄的镰刀状弯曲板,分两片穿过大脑纵裂。这块板没有到达胼胝体,而是将左右大脑半球相互分隔开来。上矢状窦位于大脑镰的分裂基部,其方向与颅顶上矢状窦的沟相对应。下矢状窦位于大脑镰两片之间的游离缘厚度内。大脑镰的前方与筛骨的鸡冠融合。大脑镰后部在枕骨内突水平与小脑幕融合。在硬脑膜裂口处,大脑镰后下缘与小脑幕融合线上有一直窦,连接下矢状窦、上矢状窦、横窦和枕骨窦。

小脑幕像山墙帐篷一样悬垂于小脑所在的后颅窝上方。小脑幕穿过横裂,将大脑枕叶与小脑半球分隔开来。小脑幕的前缘凹凸不平。它形成脑幕切迹,脑干在其前方与脑幕切迹相连。

小脑幕的侧缘与颞骨锥体的上缘融合。小脑幕向后延伸至脑硬脑膜,覆盖枕骨内壁。在此过渡处,脑硬脑膜形成一个裂隙——横窦,毗邻枕骨中同名的横窦沟。

小脑镰,或称小脑镰,与大脑镰类似,位于矢状面。其前缘游离,贯穿小脑半球之间。小脑镰的后缘(基部)从上方枕骨内突向左、向右延伸至脑硬脑膜,直至下方枕骨大孔的后缘。枕窦形成于小脑镰基部。

鞍膈

鞍膈(横膈膜)是一块水平放置的板,中央有一个孔,横跨垂体窝,形成垂体窝的顶部。垂体位于鞍膈膜下方的窝内。垂体通过鞍膈膜上的孔,通过漏斗状结构与下丘脑相连。

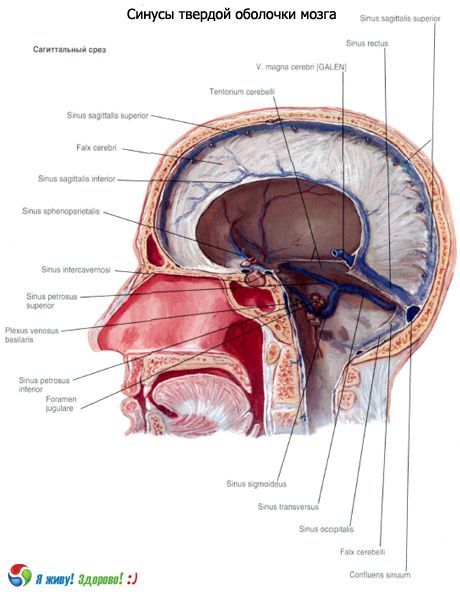

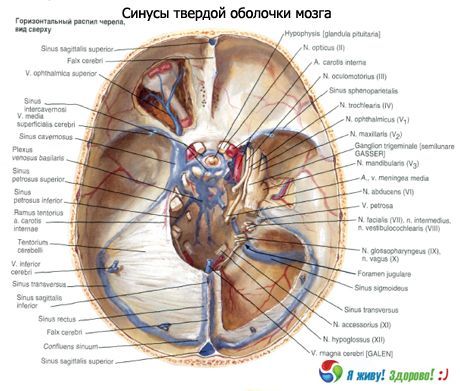

脑硬脑膜窦

脑硬脑膜窦由脑膜分裂成两块板状而成,是静脉血从脑部流入颈内静脉的通道。

构成窦的硬脑膜片紧密拉伸,不会塌陷。因此,窦在切面上呈张开状。窦没有瓣膜。这种结构使静脉血能够自由地从脑部流出,不受颅内压波动的影响。在颅骨内表面,即硬脑膜窦的位置,有相应的凹槽。以下是脑硬脑膜窦的分类。

- 上矢状窦(sinus sagittalis superior)位于大脑镰的整个外(上)缘,从筛骨鸡冠状部到枕骨内隆突。在前部,该窦与鼻腔静脉吻合。窦的后端流入横窦。上矢状窦的左右两侧是与之相通的外侧腔隙(lacunae laterales)。这些是脑硬脑膜内外层(片状)之间的小腔,其数量和大小差异很大。腔隙的腔与上矢状窦的腔相通,脑硬脑膜静脉、脑静脉和发病障碍静脉均流入这些腔隙。

- 下矢状窦(sinus sagittalis inferior)位于大脑镰下游离缘的厚层内。它比上矢状窦明显小。下矢状窦的后端汇入直窦,直窦的前部位于大脑镰下缘与小脑幕前缘融合处。

- 直窦(sinus rectus)位于小脑幕裂隙的矢状面上,沿着大脑镰与其的附着线。直窦连接上矢状窦和下矢状窦的后端。除了下矢状窦外,大脑大静脉也流入直窦的前端。直窦的后部流入横窦,并进入其中部,该部分称为窦引流管。上矢状窦的后部和枕骨窦也流经此处。

- 横窦(sinus transversus)位于小脑幕与脑硬脑膜分离处。该窦位于枕骨鳞状细胞的内表面,与横窦的宽沟相对应。上矢状窦、枕状窦和直窦汇入此处,称为窦汇(confluens sinuum,窦汇合处)。在左右两侧,横窦均延伸至相应侧的乙状窦。

- 枕窦(枕骨窦)位于小脑镰底部。枕窦沿枕骨内嵴下行,至枕骨大孔后缘,并在此分成两支,分别从后方和侧面环绕枕骨大孔。枕窦的每支分支均汇入其侧方的乙状窦,其上端汇入横窦。

- 乙状窦(sinus sigmoideus)是一对窦,位于颅骨内表面同名的沟内,呈S形。在颈静脉孔处,乙状窦流入颈内静脉。

- 海绵窦(sinus cavernosus)是一对颅底结构,位于鞍区一侧。颈内动脉和一些脑神经穿过该窦。该窦结构复杂,由相互连通的洞穴组成,因此得名。左右海绵窦之间有交通(吻合),即前后海绵间窦(sinus intercavernosi),位于鞍区膈肌厚度内,垂体漏斗前后。蝶顶窦和眼上静脉流入海绵窦前部。

- 蝶顶窦(sinus sphenoparietalis)为一对,毗邻蝶骨小翼的自由后缘,并通过脑硬脑膜以裂隙状附着于此处。

- 岩上窦和岩下窦(sinus petrosus superior 和 sinus petrosus inferior)是一对,位于颞骨锥体的上下边缘。这两个窦都参与形成从海绵窦到乙状窦的静脉血流出道。左右岩下窦由位于枕骨体区域硬脑膜裂隙内的几条静脉连接,这些静脉被称为基底丛。基底丛通过枕骨大孔与椎内静脉丛相连。

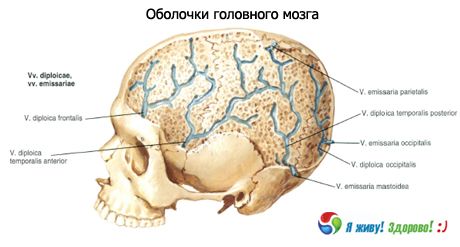

在某些部位,硬脑膜窦通过导静脉(学名:emissariae)与头部外静脉吻合。此外,硬脑膜窦与位于颅骨海绵状组织中的板障静脉(学名:diploicae)相通,板障静脉汇入头部浅静脉。因此,脑部静脉血通过浅静脉和深静脉系统流入硬脑膜窦,然后流入左右颈内静脉。

此外,由于窦与板障静脉、静脉出口和静脉丛(椎丛、基底丛、枕下丛、翼丛等)吻合,脑静脉血可流入头颈部的浅静脉。

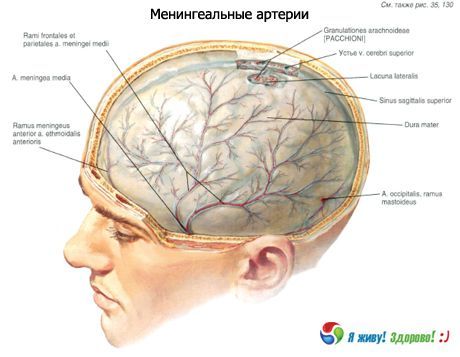

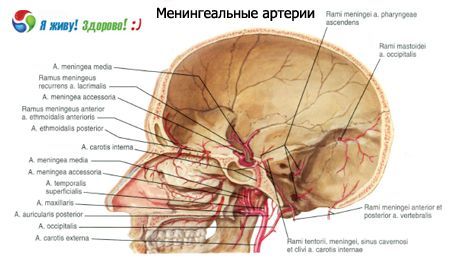

脑硬脑膜的血管和神经

脑膜中动脉(上颌动脉的一个分支)经左右棘突开口进入脑膜硬脑膜,并在颞顶区分支。脑膜前动脉(来自眼动脉的筛前动脉的一个分支)的分支为覆盖前颅窝的脑膜提供血液。在后颅窝的脑膜中,脑膜后动脉分支出:来自颈外动脉的咽升动脉的一个分支,经颈静脉孔进入颅腔;以及来自椎动脉的脑膜支和来自枕动脉的乳头支,均经乳头孔进入颅腔。

脑软脑膜的静脉流入硬脑膜最近的窦,以及翼状静脉丛。

脑硬脑膜由三叉神经和迷走神经的分支以及进入血管外膜厚度内的交感神经纤维支配。在前颅窝区域,它接受来自眼神经(三叉神经的第一分支)的分支。该神经的一个分支,即脑幕(脑膜)支,也为小脑幕和大脑镰提供神经。来自上颌神经的中脑膜支以及来自下颌神经的分支(分别是三叉神经的第二和第三分支)接近大脑中窝的脑膜。

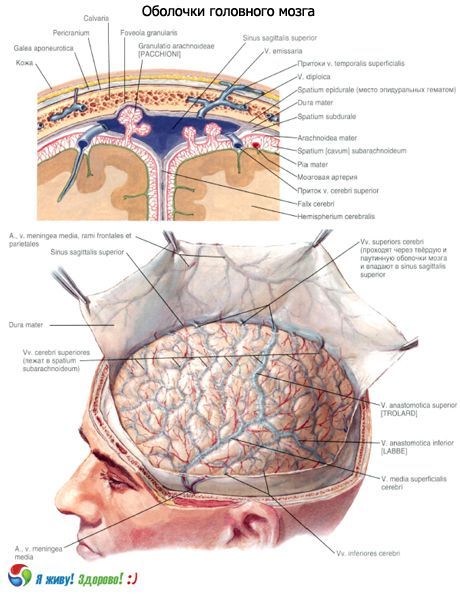

脑蛛网膜

脑蛛网膜(蛛网膜脑膜)位于脑硬脑膜内侧。与软脑膜(血管)不同,蛛网膜薄而透明,不会渗透到脑各部分之间的缝隙和半球的沟渠中。它覆盖大脑,从大脑的一个部分延伸到另一个部分,并位于沟渠上方。蛛网膜与脑软脑膜之间隔着蛛网膜下腔(蛛网膜下腔),腔内含有脑脊液。在蛛网膜位于宽而深的沟渠上方的地方,蛛网膜下腔会扩张并形成大小不一的蛛网膜下池(蛛网膜下池)。

在脑凸起部上方及脑回表面,蛛网膜与软脑膜紧密相邻,蛛网膜下腔在此区域明显变窄,形成毛细血管间隙。

最大的蛛网膜下腔池如下。

- 小脑延髓池(cisterna cerebellomedullaris)位于延髓腹侧与小脑背侧之间的凹陷处。其后部以蛛网膜为界。它是所有池中最大的。

- 大脑外侧窝池(cisterna fossae lateralis cerebri)位于大脑半球下外侧表面的同名窝内,与大脑半球外侧沟的前部相对应。

- 视交叉池位于大脑底部,视交叉前方。

- 大脑脚间池(cisterna interpeduncularis)位于大脑脚之间的大脑脚间窝内,后穿质的下方(前方)。

枕骨大孔区域的大脑蛛网膜下腔与脊髓蛛网膜下腔相通。

脑脊液

脑脊液(脑脊液)在脑室内形成,缺乏蛋白质,且不含细胞。脑脊液总量为100-200毫升。它由侧脑室、第三脑室和第四脑室的血管丛从其毛细血管中产生。毛细血管壁、基底膜以及覆盖毛细血管的上皮板构成了所谓的血脑屏障。脑室内的这道血脑屏障选择性地允许某些物质通过,并阻断其他物质,这是保护大脑免受有害影响的重要条件。

脑脊液从侧脑室经左右脑室间孔(门罗孔)进入第三脑室,该脑室也设有脉络丛。脑脊液从第三脑室经大脑导水管进入第四脑室,然后经后壁单侧开口(马让迪孔)和双侧侧孔(卢什卡孔)流入蛛网膜下腔的小脑延髓池。

蛛网膜通过无数细小的胶原纤维束和弹性纤维束与位于脑表面的软组织相连,血管穿梭于这些纤维束之间。蛛网膜在靠近脑硬脑膜窦的地方形成特殊的突起,即蛛网膜颗粒(蛛网膜颗粒;帕奇翁颗粒)。这些突起伸入硬脑膜的静脉窦和侧腔。在颅骨内表面,蛛网膜颗粒的位置存在凹陷,即颗粒凹陷,脑脊液由此流出并流入静脉床。

脑的软膜(血管膜)(软脑膜)

这是脑膜的最内层,紧密贴合脑外表面,并延伸至所有脑沟和脑脊液。软膜由疏松结缔组织构成,其厚度内分布着通向脑部并为其供血的血管。在某些部位,软膜会穿透脑室腔,形成血管丛(脉络丛),从而产生脑脊液。

大脑和脊髓膜的年龄相关特征

新生儿硬脑膜较薄,与颅骨紧密融合。膜的突起发育不良。硬脑膜窦壁较薄,相对较宽。新生儿上矢状窦长18-20厘米。窦的突出程度与成人不同。例如,乙状窦位于外耳道鼓膜后15毫米处。窦的大小不对称性比成人更严重。上矢状窦的前端与鼻黏膜静脉吻合。10年后,窦的结构和形态与成人相同。

新生儿的脑和脊髓的蛛网膜和软脑膜薄而脆弱。蛛网膜下腔相对较大。其容量约为 20 cm3 ,并且增长相当快:到出生后 1 年底可达 30 cm3 ,到 5 岁时可达 40-60 cm3。8岁儿童蛛网膜下腔的体积达到 100-140 cm3 ,成人为 100-200 cm3 。新生儿脑底部的小脑延髓池、脚间池和其他池都很大。小脑延髓池的高度约为 2 cm,宽度(上缘)为 0.8 至 1.8 cm。

Использованная литература

[

[