自愈式传感材料问世

最近審查:01.07.2025

这种新材料可用于假肢以及电子设备的制造。

多年来,科学家们一直在努力研发一种能够模拟人类皮肤、具有相同特性和功能的材料。科学家们试图重塑皮肤的主要特性是敏感性和自愈能力。正是由于这些特性,人类皮肤能够向大脑发送有关温度和压力的信号,并充当抵御环境刺激物的保护屏障。

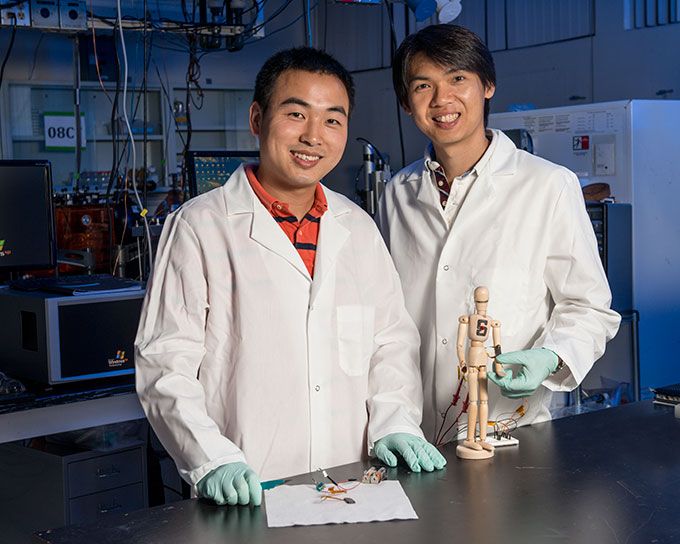

经过艰苦的努力,斯坦福大学化学工程教授鲍哲南的团队首次成功创造出一种兼具这两种特性的材料。

过去十年间,许多“人造皮肤”被创造出来,但即使是最先进的也存在着非常严重的缺陷。有些需要高温才能“修复”,这使得它们无法在日常家居环境中使用。有些虽然可以在室温下修复,但在修复过程中,它们的机械或化学结构会发生变化,因此实际上可以被丢弃。最重要的是,这些材料都不是良好的电导体。

鲍哲南和他的同事在这个方向上取得了重大进展,首次将塑料聚合物的自修复特性和金属的电导性结合在单一材料中。

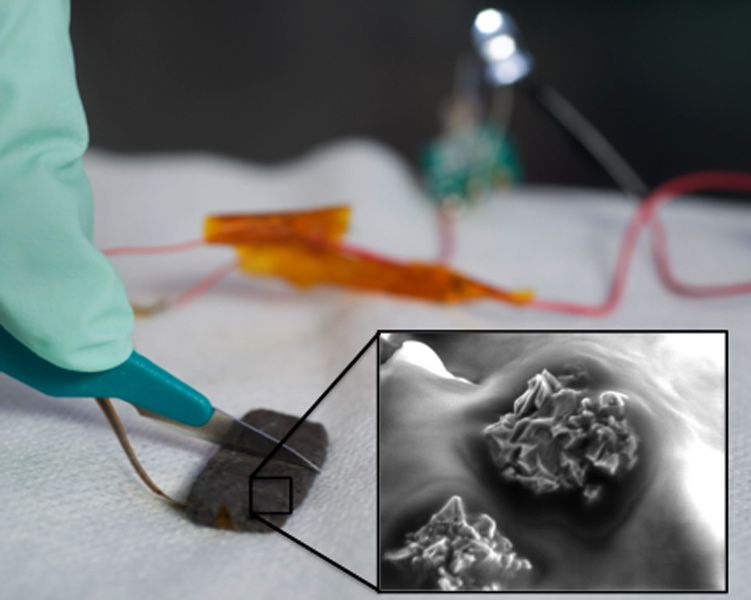

科学家们从一种由长链分子通过氢键连接而成的塑料开始。氢键指的是一个原子带正电的区域与另一个原子带负电的区域之间相当弱的连接。这种结构使得材料在受到外界影响后能够有效地自我修复。分子很容易分解,但随后会重新连接成原来的形状。最终,科学家们得到了一种柔韧的材料,将其比作冰箱里放着的太妃糖。

科学家在这种弹性聚合物中添加了镍微粒,提高了材料的机械强度。此外,这些微粒还提高了材料的导电性:电流很容易从一个微粒传导到另一个微粒。

结果完全符合预期。“大多数塑料都是良好的绝缘体,但我们得到的却是一种极好的导体,”鲍哲南总结道。

科学家们随后测试了这种材料的恢复能力。他们用刀将一小块材料切成两半。轻轻地将两部分压在一起,研究人员发现,这种材料恢复了其原始强度和导电性的75%。半小时后,材料完全恢复了其原始性能。

“即使是人类的皮肤也需要几天时间才能愈合。所以我认为我们取得了相当不错的成果。”鲍哲南的同事本杰明·池·基翁·蒂(Benjamin Chi Kion Tee)说道。

新材料还成功通过了下一项测试——50次切割恢复循环。

研究人员不会止步于此。未来,他们希望更好地利用材料中的镍颗粒,因为它们不仅能增强材料强度、提高导电性,还能降低其自愈能力。使用更小的金属颗粒可以进一步提高材料的效率。

通过测量这种材料的灵敏度,科学家们发现,它能够感知并响应握手时产生的压力。正因如此,鲍哲南和他的团队才有信心,他们的发明可以应用于假肢。此外,他们计划将这种材料做得尽可能薄、尽可能透明,以便用于覆盖电子设备及其屏幕。

[

[