支气管

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

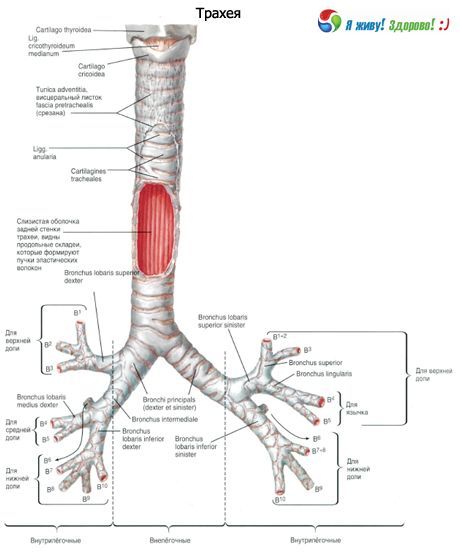

右主支气管是气管的延续,长28-32毫米,管腔直径12-16毫米。左主支气管长40-50毫米,宽10-13毫米。

主支气管向外周分为叶支、段支、亚段支,并进一步向下分为终末细支气管和呼吸性细支气管。然而,也有分为3个分支(三叉)甚至更多分支的情况。

右主支气管分为上叶和中叶,中叶又分为中叶和下叶。左主支气管分为上叶和下叶。呼吸道总代数不定,从主支气管开始到肺泡囊结束,最多可达23-26代。

主支气管为一级支气管,叶支气管为二级,段支气管为三级,等等。

第4至13代支气管直径约为2毫米,此类支气管总数为400条。终末细支气管的直径在0.5至0.6毫米之间。从喉部到腺泡的气道长度为23至38厘米。

左右主支气管(右支气管和左支气管)始于第五胸椎上缘水平的气管分叉处,分别汇入左右肺门。在肺门区域,每根主支气管分为肺叶(二级)支气管。主动脉弓位于左主支气管上方,奇静脉位于右主支气管上方。右主支气管位置更垂直,比左主支气管(长 4-5 厘米)短(约 3 厘米)。右主支气管比左主支气管(直径 1.6 厘米)宽(1.3 厘米)。主支气管壁的结构与气管壁相同。主支气管壁内侧覆有黏膜,外侧覆有外膜。管壁的基底为软骨,后部未闭合。右侧主支气管包含6-8个软骨半环,左侧主支气管包含9-12个软骨半环。

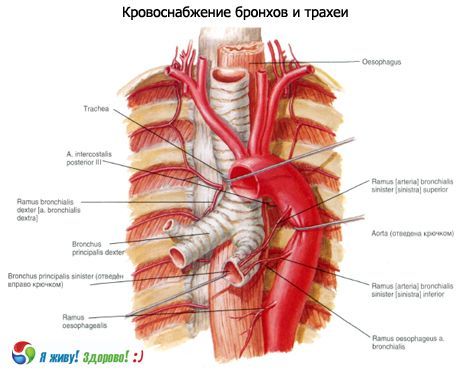

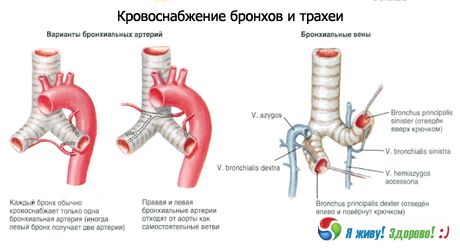

气管和主支气管的神经支配:左右喉返神经和交感神经干的分支。

血液供应:甲状腺下动脉、胸廓内动脉、胸主动脉的分支。静脉流出至头臂静脉。

淋巴引流:进入颈深侧(颈内)淋巴结、气管前和气管旁、上、下气管支气管淋巴结。

支气管的组织结构

气管和大支气管外部覆盖着一层疏松结缔组织鞘,即外膜。外膜的外壳由疏松结缔组织构成,内含大支气管内的脂肪细胞。血液、淋巴管和神经穿过外膜。外膜与支气管周围结缔组织界限不清,与支气管周围结缔组织一起,导致支气管相对于肺部周围部分发生一定位移。

再往内是纤维软骨层和部分肌肉层、粘膜下层和粘膜。在纤维层中,除了软骨半环外,还有弹性纤维网络。气管的纤维软骨膜通过疏松结缔组织与邻近器官相连。

气管和大支气管的前壁和侧壁由软骨及其间的环状韧带构成。主支气管的软骨骨架由透明软骨半环构成,随着支气管直径的减小,半环的尺寸减小,并呈现出弹性软骨的特性。因此,只有大支气管和中支气管由透明软骨构成。软骨占气管周长的2/3,膜状部分占1/3。它们构成纤维软骨骨架,确保气管和支气管管腔的完整性。

肌束集中在气管和主支气管的膜部。气管分为浅层(外层)和深层(内层),浅层由稀少的纵向纤维组成,深层是由横向纤维形成的连续薄膜。肌纤维不仅位于软骨末端之间,还进入气管软骨部分的环状间隙,并且在很大程度上进入主支气管。因此,在气管中,横向和斜向排列的平滑肌束仅存在于膜部,即不存在肌层本身。在主支气管中,稀少的平滑肌群遍布整个周围。

随着支气管直径的减小,肌肉层变得更加发达,其纤维走向略微倾斜。肌肉收缩不仅会导致支气管管腔变窄,还会导致管腔缩短,从而由于呼吸道容量的减少,支气管参与呼气。肌肉收缩使支气管管腔缩小四分之一。吸气时,支气管伸长扩张。肌肉延伸至二级呼吸性细支气管。

肌肉层内是粘膜下层,由疏松结缔组织构成。粘膜下层包含血管和神经结构、粘膜下淋巴网、淋巴组织以及相当一部分支气管腺体。支气管腺体为管状腺泡型,分泌粘液浆液混合性物质。支气管腺体由末端部分和排泄管组成,排泄管在粘膜表面形成烧瓶状扩张。相对较长的排泄管在腺体炎症过程中,会导致支气管炎的长期发展。腺体萎缩可导致粘膜干燥和炎症改变。

数量最多的大腺体位于气管分叉处上方,以及主支气管分成叶支气管的区域。健康人每天分泌多达100毫升的分泌物。其中95%由水组成,5%由等量的蛋白质、盐、脂质和无机物质组成。黏蛋白(高分子糖蛋白)在分泌物中占主导地位。目前有14种糖蛋白,其中8种存在于呼吸系统中。

支气管粘膜

粘膜由外皮上皮、基底膜、粘膜固有层和粘膜肌层构成。

支气管上皮包含高基底细胞和低基底细胞,每个基底细胞都附着在基底膜上。基底膜厚度为 3.7 至 10.6 μm。气管和大支气管的上皮呈多排圆柱形,并带有纤毛。节段性支气管的上皮厚度为 37 至 47 μm。它由四种主要类型的细胞组成:纤毛细胞、杯状细胞、中间细胞和基底细胞。此外,还发现浆液细胞、刷状细胞、克拉拉细胞和库尔奇茨基细胞。

纤毛细胞主要分布在上皮层的游离表面(Romanova LK,1984)。它们呈不规则的棱柱形,细胞核呈椭圆形,呈泡状,位于细胞中部。细胞质的电子光密度较低。线粒体较少,内质网发育不良。每个细胞表面有较短的微绒毛和约200根纤毛,纤毛厚0.3微米,长约6微米。人体的纤毛密度为6微米²。

相邻细胞之间形成间隙;细胞通过细胞质和桥粒的指状突起相互连接。

根据纤毛细胞顶端表面的分化程度,纤毛细胞群可分为以下几类:

- 处于基体和轴丝形成阶段的细胞。此时,纤毛尚未在细胞顶端形成。在此期间,中心粒开始聚集并移至细胞顶端,同时形成基体,纤毛的轴丝由此开始形成。

- 处于纤毛发生和纤毛生长中度表达阶段的细胞。此类细胞的顶端表面出现少量纤毛,其长度约为分化细胞纤毛长度的1/2-2/3。在此阶段,微绒毛在顶端表面占主导地位。

- 处于活跃纤毛发生和纤毛生长阶段的细胞。此类细胞的顶端表面几乎完全被纤毛覆盖,其大小与处于前一纤毛发生阶段的细胞的纤毛大小相对应。

- 处于纤毛发生和纤毛生长完成阶段的细胞。此类细胞的顶端表面完全被密集排列的长纤毛覆盖。电子衍射图显示,相邻细胞的纤毛朝向相同且弯曲。这是黏膜纤毛运输的一种表现。

使用光学电子显微镜 (SEM) 拍摄的照片中,所有这些细胞群都清晰可见。

纤毛附着于细胞顶端的基体。纤毛的轴丝由微管构成,其中9对(双联体)位于细胞外围,2条(单联体)位于细胞中心。双联体和单联体通过连接蛋白原纤维连接。每个双联体一侧有两个短“柄”,内含ATP酶,参与ATP能量的释放。由于这种结构,纤毛以16-17次/秒的频率有节奏地向鼻咽方向摆动。

它们以约6毫米/分钟的速度移动覆盖上皮的粘膜,从而保证支气管的持续引流功能。

纤毛上皮细胞,多数研究者认为处于分化终末阶段,尚不能进行有丝分裂。而现代概念认为,基底细胞是能够分化为纤毛细胞的中间细胞的前体。

杯状细胞与纤毛细胞一样,到达上皮层的自由表面。在气管和大支气管的膜部,纤毛细胞占70-80%,而杯状细胞占不超过20-30%。在气管和支气管周围有软骨半环的地方,可以发现纤毛细胞和杯状细胞比例不同的区域:

- 以纤毛细胞为主;

- 纤毛细胞和分泌细胞的比例几乎相等;

- 以分泌细胞为主;

- 完全或几乎完全没有纤毛细胞(“无纤毛”)。

杯状细胞是分泌粘液的单细胞腺体,属于半分泌型。细胞的形状和细胞核的位置取决于分泌阶段以及核上部被粘液颗粒填充的情况,这些颗粒会融合成更大的颗粒,其特征是电子密度低。杯状细胞呈细长形,在分泌物积累过程中呈杯状,其底部位于基底膜上并与其紧密连接。细胞的宽端在自由表面上呈圆顶状突出,并具有微绒毛。细胞质电子致密,细胞核呈圆形,内质网为粗面型,发育良好。

杯状细胞分布不均。扫描电镜显示,上皮层的不同区域存在异质性区域,这些区域要么仅由纤毛上皮细胞组成,要么仅由分泌细胞组成。然而,连续聚集的杯状细胞相对较少。在健康人分段支气管切面的周围,纤毛上皮细胞与杯状细胞的比例在某些区域为4:1-7:1,而在其他区域则为1:1。

杯状细胞的数量在支气管远端减少。在细支气管中,杯状细胞被克拉拉细胞取代,克拉拉细胞参与黏液浆液性成分和肺泡原液的产生。

在小支气管和细支气管中,杯状细胞通常不存在,但可能在病理中出现。

1986年,捷克科学家研究了兔子呼吸道上皮对口服各种黏液溶解物质的反应。结果表明,黏液溶解剂的靶细胞是杯状细胞。黏液清除后,杯状细胞通常会退化并逐渐从上皮上脱落。杯状细胞的损伤程度取决于所用物质:拉索凡的刺激作用最强。服用支气管溶血素和溴己新后,呼吸道上皮中会大量分化出新的杯状细胞,导致杯状细胞增生。

基底细胞和中间细胞位于上皮层深处,未到达游离表面。它们是分化程度最低的细胞类型,生理性再生主要由它们进行。中间细胞呈细长形,基底细胞呈不规则立方体状。两者均具有圆形、富含DNA的细胞核和少量细胞质,其中基底细胞的细胞质密度更高。

基底细胞能够产生纤毛细胞和杯状细胞。

分泌细胞和纤毛细胞统称为“粘液纤毛器”。

黏液在肺部气道内移动的过程称为黏液纤毛清除。黏液纤毛清除系统 (MCC) 的功能效率取决于纤毛上皮细胞纤毛运动的频率和同步性,以及至关重要的黏液特性和流变学特性,即杯状细胞的正常分泌能力。

浆液细胞数量少,到达上皮的游离表面,以蛋白分泌的小电子致密颗粒为特征。细胞质也具有电子致密性。线粒体和粗面网发达。细胞核呈圆形,通常位于细胞中部。

分泌细胞,又称克拉拉细胞,在小支气管和细支气管中数量最多。与浆液细胞类似,它们含有小的电子致密颗粒,但其特征是细胞质电子密度低,且以光滑内质网为主。圆形细胞核位于细胞中部。克拉拉细胞参与磷脂的形成,并可能参与表面活性剂的产生。在刺激加剧的情况下,它们似乎可以转变为杯状细胞。

刷状细胞游离表面有微绒毛,但缺乏纤毛。它们的细胞质电子密度低,细胞核呈椭圆形和泡状。在Ham A.和Cormack D.(1982)的手册中,它们被认为是能够分泌自身分泌物的杯状细胞。它们被认为具有多种功能:吸收、收缩、分泌和化学感受器。然而,它们在人类呼吸道中的作用几乎尚未得到深入研究。

库尔奇茨基细胞遍布支气管树,位于上皮层基底。与基底细胞不同,库尔奇茨基细胞胞质电子密度较低,且存在小颗粒,这些颗粒在电子显微镜和银浸光学显微镜下均可观察到。它们被归类为APUD系统的神经分泌细胞。

上皮之下是基底膜,由胶原蛋白和非胶原蛋白糖蛋白组成;它为上皮提供支撑和附着,并参与代谢和免疫反应。基底膜及其下层结缔组织的状况决定了上皮的结构和功能。固有层是位于基底膜和肌肉层之间的一层疏松结缔组织。它包含成纤维细胞、胶原蛋白和弹性纤维。固有层包含血管和淋巴管。毛细血管到达基底膜,但不会穿透基底膜。

在气管和支气管的黏膜中,主要在固有板和靠近腺体的黏膜下层,存在着持续存在的游离细胞,这些细胞可以穿透上皮进入管腔。其中,淋巴细胞占主导地位,浆细胞、组织细胞、肥大细胞(淋巴细胞)、中性粒细胞和嗜酸性粒细胞较少见。支气管黏膜中持续存在的淋巴细胞被专门称为“支气管相关淋巴组织”(BALT),被认为是对随空气进入呼吸道的抗原的免疫保护性反应。

Использованная литература

[

[