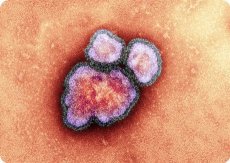

麻疹病毒(莫尔比利病毒)

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

麻疹(拉丁语:morbilli)是一种急性病毒性疾病,主要影响儿童,其特征是全身中毒、发烧、呼吸道粘膜卡他性和斑丘疹。

麻疹病原体于1954年由J. Enders和T. Peebles分离。形态学上,该病毒与其他副粘液病毒相似:病毒体直径为150-250纳米,病毒基因组由单链非片段化负RNA组成,长15,900个核苷酸,包裹在螺旋状核衣壳内。该基因组包含6个基因,顺序排列为:N、P、M、F、H、L。它们编码的蛋白质包括:核蛋白(N)、磷蛋白(P)、基质蛋白(M)、融合蛋白(F)、血凝素(H)和聚合酶(L)。该病毒基因组的一个特点是其MF基因间区存在一个约1000个核苷酸的大的非编码区。与其他副粘病毒一样,麻疹病毒具有血凝、溶血和共质体形成活性,但缺乏神经氨酸酶。

血凝素、溶血素 (F)、核蛋白 (NP) 和基质蛋白在抗原特异性和免疫原性程度上有所不同。血凝素的免疫原性最高。已使用单克隆抗体检测到人类麻疹病毒的几种血清变异体。它还与犬瘟热病毒和牛瘟病毒具有共同的抗原决定簇。

实验动物对麻疹病毒的敏感性并不高。只有在猴子身上,这种病毒才会引发具有特征性临床症状的疾病,而且在自然条件下,猴子可能会从人身上感染麻疹病毒。

麻疹病毒在鸡胚中繁殖能力较差。通常使用猴肾细胞或人类胚胎的胰蛋白酶消化原代培养物来分离麻疹病毒。病毒在繁殖过程中会引起特征性的细胞病变(形成巨大的多核细胞——共质体和合胞体——以及细胞质和细胞核中出现颗粒状内含物)。然而,麻疹病毒也能适应犬、牛肾细胞培养物、人类羊膜细胞以及各种可移植细胞系。该病毒可对细胞染色体产生致突变作用。

该病毒不稳定,在酸性环境中迅速失活,在37°C下活性降低,在56°C下30分钟后死亡,易被脂肪溶剂和清洁剂破坏,对阳光非常敏感,在外部环境中迅速死亡。耐低温(-70°C)。在运输和储存麻疹活疫苗时应考虑到这些情况。

麻疹的发病机制和症状

感染通过空气中的飞沫发生。病毒在鼻咽、气管和支气管粘膜上皮细胞中繁殖。病毒渗入血液后,损害血管内皮细胞,导致皮疹。最典型的症状是在脸颊粘膜上形成科普利克-菲拉托夫斑点。潜伏期约为10天。该疾病的图像非常具有特征性,因此很容易通过临床做出诊断。在前驱期 - 急性呼吸道感染的症状(鼻炎,咽炎,结膜炎)。科普利克-菲拉托夫斑点的出现具有鉴别诊断意义。丘疹通常在体温升高后的第四天出现,首先出现在头部(前额,耳后),然后扩散到全身。体温在第7-8天恢复正常。

最常见的并发症是肺炎,在疾病早期可出现喉头水肿和哮吼。极少数情况下,麻疹会以罕见的严重形式出现——急性麻疹脑炎,多发于8-10岁以上的儿童。在接受预防性麻疹免疫球蛋白治疗的儿童中,病情较轻(缓解型麻疹)。由于病毒中和抗体、T细胞毒性淋巴细胞和免疫记忆细胞的存在,感染后免疫力强,且终生有效。

亚急性硬化性全脑炎

麻疹病毒不仅会引发急性繁殖性感染(即麻疹),还会在极少数情况下引发严重的慢性感染——亚急性硬化性全脑炎(SSPE)。该病最初由J. Dawson于1933年描述,是一种儿童和青少年中枢神经系统的进行性疾病。患病儿童会变得烦躁不安、爱哭闹,言语障碍,视力受损,无法辨认周围物体;患者很快会经历智力下降、昏迷甚至死亡。

这种疾病的病因长期以来一直不明。20世纪60年代,在患病儿童体内发现了高滴度的麻疹抗体(高达1:16,000),并在脑细胞中发现了麻疹特征性的内含物,内含类似副粘液病毒的核衣壳。最终,从死者的脑组织和淋巴结中分离出了与麻疹病毒相似的毒株。

当麻疹病毒侵入中枢神经系统细胞时,便会引发该疾病。病毒在这些细胞中的繁殖在形态发生阶段就被破坏,这显然是由于缺乏M蛋白(此类患者体内未检测到针对M抗原的抗体)。结果,大量缺乏超衣壳和M蛋白的缺陷病毒体在细胞中积聚。病毒蛋白质合成中断的分子机制可能有所不同。其中之一与转录水平梯度的存在有关,这表现为远离基因组RNA 3'端的基因的转录程度低于靠近3'端的基因。在急性麻疹感染中,靠近和远离3'端的基因的转录水平差异不超过5倍,而在PSPE中,这种差异则达到200倍。这导致蛋白质M、F和H的合成减少,低于病毒组装和出芽所需的水平,即缺陷干扰颗粒(DIP)的形成和积累。或许是因为SSPE的发病机制不仅基于免疫系统的紊乱,还基于一些遗传机制的紊乱。

麻疹的具体预防

对抗麻疹的唯一根本方法是接种疫苗。为此,我们采用来自减毒麻疹毒株(L-16株和M-5克隆株)的高效活疫苗。欧洲区域应于2007年实现麻疹的彻底根除,并于2010年在世界所有国家获得麻疹根除认证。

另请阅读:麻疹、腮腺炎和风疹疫苗接种

为实现这一目标,需要实现98%至100%的9-12个月龄新生儿接种疫苗。此外,还需要每5-7年对所有9-10个月龄至14-16岁的儿童进行补充接种,以减少麻疹易感人群的数量。

[

[