甲型流感病毒

該文的醫學專家

最近審查:06.07.2025

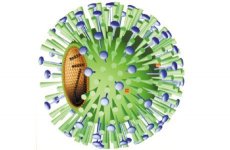

甲型流感病毒是一种球形病毒体,直径为80-120纳米,分子量为250 MD。该病毒的基因组由单链、片段化(8个片段)的负RNA组成,总分子量为5 MD。核衣壳的对称类型为螺旋状。流感病毒具有一个超衣壳(膜),该超衣壳包含两种糖蛋白——血凝素和神经氨酸酶,它们以各种刺突的形式突出于膜上方。血凝素具有三聚体结构,分子量为225 kD;每个单体的分子量为75 kD。单体由一个分子量为25 kD的较小亚基(HA2)和一个分子量为50 kD的较大亚基(HA1)组成。

血凝素的主要作用:

- 识别细胞受体——含有 N-乙酰神经胺(唾液酸)的粘肽;

- 确保病毒体膜与细胞膜及其溶酶体膜融合,即负责病毒体进入细胞;

- 确定病毒的流行性质(血凝素的变化是导致大流行的原因,其变异是导致流感流行的原因);

- 具有最强的保护作用,负责免疫力的形成。

人类、哺乳动物和鸟类的甲型流感病毒,根据抗原的不同,已鉴定出 13 种血凝素类型,并分配了连续编号(从 H1 到 H13)。

神经氨酸酶(N)是分子量为200-250 kDa的四聚体,每个单体的分子量为50-60 kDa。其功能包括:

- 通过从新合成的病毒体和细胞膜上裂解神经氨酸来确保病毒体的传播;

- 结合血凝素测定病毒的流行性和流行性。

已发现甲型流感病毒有 10 种不同的神经氨酸酶变体(N1-N10)。

病毒体的核衣壳由8个vRNA片段和衣壳蛋白组成,形成螺旋链。所有8个vRNA片段的3'端均具有相同的12个核苷酸序列。每个片段的5'端也具有相同的13个核苷酸序列。5'端和3'端部分互补。这种情况显然可以调节片段的转录和复制。每个片段都独立转录和复制。四种衣壳蛋白与每个片段紧密相关:核蛋白(NP),起结构和调节作用;蛋白质PB1 - 转录酶;PB2 - 核酸内切酶;以及PA - 复制酶。蛋白质PB1和PB2具有碱性,而PA具有酸性。蛋白质PB1、PB2和PA形成聚合物。核衣壳被基质蛋白(M1蛋白)包裹,该蛋白在病毒体形态发生中起主导作用,并保护病毒体RNA。M2蛋白(由vRNA第7个片段的一个阅读框架编码)、NS1蛋白和NS2蛋白(由vRNA的第8个片段编码,该片段与vRNA的第7个片段一样,有两个阅读框架)在病毒繁殖过程中合成,但不包含在病毒结构中。

甲型流感病毒的生命周期

流感病毒通过其血凝素与粘肽相互作用被吸附到细胞膜上。然后,病毒通过以下两种机制之一进入细胞:

- 病毒膜与细胞膜融合或

- 沿途经过:包膜小窝—包膜囊泡—内体—溶酶体—病毒体膜与溶酶体膜融合—核衣壳释放到细胞胞质溶胶。

病毒体“脱衣”的第二阶段(基质蛋白的破坏)发生在其进入细胞核的途中。流感病毒生命周期的特殊之处在于,其vRNA的转录需要引物。事实上,病毒本身无法合成“帽子”——mRNA 5'端的一个特殊区域,由甲基化的鸟嘌呤和10-13个相邻的核苷酸组成,而这恰恰是核糖体识别mRNA所必需的。因此,病毒在其蛋白质PB2的帮助下,将细胞mRNA的“帽子”咬掉。由于细胞内的mRNA合成仅发生在细胞核中,病毒RNA必须首先穿透细胞核。它以核糖核蛋白的形式穿透细胞核,该核糖核蛋白由8个RNA片段组成,这些片段与NP、PB1、PB2和PA蛋白相关。现在,细胞的生命完全服从于病毒的利益——它的繁殖。

转录功能

在细胞核中,vRNA上合成三种病毒特异性RNA:1)正向互补RNA(mRNA),作为病毒蛋白合成的模板;它们在5'端含有一个帽子,由细胞mRNA的5'端切下来,在3'端有一个poly-A序列;2)全长互补RNA(cRNA),作为病毒体RNA(vRNA)合成的模板;cRNA的5'端没有帽子,3'端也没有poly-A序列;3)负向病毒体RNA(vRNA),它是新合成病毒体的基因组。

VRNA 和 cRNA 合成完成之前,会立即与衣壳蛋白结合,后者从细胞质进入细胞核。然而,只有与 vRNA 结合的核糖核蛋白才包含在病毒粒子的组成中。含有 cRNA 的核糖核蛋白不仅不会进入病毒粒子的组成,甚至不会离开细胞核。病毒 mRNA 进入细胞质并在那里进行翻译。新合成的 vRNA 分子与衣壳蛋白结合后,会从细胞核迁移到细胞质。

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

病毒蛋白质翻译的特点

蛋白质NP、PB1、PB2、PA和M在游离多核糖体上合成。蛋白质NP、PB1、PB2和PA在胞质溶胶中合成后返回细胞核,在那里与新合成的vRNA结合,然后以核衣壳的形式返回胞质溶胶。合成后,基质蛋白移至细胞膜内表面,取代该区域的细胞蛋白。蛋白质H和N在与内质网膜相关的核糖体上合成,并沿着内质网膜运输,进行糖基化,最终被安置在细胞膜外表面,在位于内表面的蛋白质M正对面形成刺突。蛋白质H在加工过程中被切割成HA1和HA2。

病毒体形态发生的最后阶段由M蛋白控制。核衣壳与M蛋白相互作用;穿过细胞膜,首先被M蛋白覆盖,然后被细胞脂质层以及超衣壳糖蛋白H和N覆盖。病毒的生命周期需要6-8小时,以新合成的病毒体出芽结束,这些病毒体能够攻击组织中的其他细胞。

病毒在外界环境中不太稳定,容易被加热(56℃,5-10分钟)、阳光和紫外线破坏,也容易被消毒剂中和。

甲型流感的发病机制和症状

流感潜伏期短,仅1-2天。病毒在呼吸道黏膜上皮细胞中繁殖,主要集中在气管,临床表现为干咳、疼痛,并伴有气管疼痛。受感染细胞的衰变产物进入血液,导致严重中毒,体温升高至38-39°C。内皮细胞损伤导致血管通透性增加,可导致多种器官发生病理变化:气管、支气管内出现点状出血,有时甚至出现脑水肿,甚至危及生命。流感病毒会抑制造血和免疫系统。所有这些都可能导致继发性病毒和细菌感染,使病情更加复杂化。

感染后免疫

1977 年 H1N1 病毒卷土重来后,人们不再认为流感过后会残留微弱且短期的免疫力。这种病毒主要在 20 岁以下的人群中引起疾病,即在 1957 年之前从未感染过该病毒的人群中。因此,感染后的免疫力相当强且持久,但具有明显的类型特异性。

获得性免疫形成中的主要作用是阻断血凝素和神经氨酸酶的病毒中和抗体以及分泌性免疫球蛋白IgA。

甲型流感流行病学

传染源是人、病人或带菌者,很少是动物(家禽、野鸟、猪)。人际传播通过空气飞沫,潜伏期很短(1-2天),因此疫情传播非常迅速,在缺乏集体免疫的情况下可能发展成大流行。免疫力是流感流行的主要调节因素。随着集体免疫力的增强,疫情会下降。同时,由于免疫力的形成,病毒会选择出抗原结构发生改变的毒株,主要是血凝素和神经氨酸酶;这些病毒会持续引起疫情,直到出现针对它们的抗体。这种抗原漂移维持了疫情的持续性。然而,在甲型流感病毒中发现了另一种变异形式,称为抗原漂移。它与从一种血凝素(较少见的是神经氨酸酶)完全转变为另一种血凝素有关。

所有流感大流行都是由经历了变异的甲型流感病毒引起的。1918 年的流感大流行是由一种具有 H1N1 表型的病毒引起的(约 2000 万人死亡),1957 年的流感大流行是由 H3N2 病毒引起的(全球超过一半的人口患病),1968 年的流感大流行是由 H3N2 病毒引起的。

为了解释甲型流感病毒类型急剧变化的原因,人们提出了两种主要假说。A.A. 斯莫罗金采夫(A.A. Smorodintsev)的假说认为,一种已耗尽其流行能力的病毒不会消失,而是继续在群体中传播,不会出现明显的疫情,或者在人体内长期存在。10-20年后,当出现新一代对该病毒不具有免疫力的人群时,病毒就会成为新一轮流行病的诱因。这一假说得到了以下事实的支持:H1N1表型的甲型流感病毒于1957年消失,被H3N2病毒取代,但在消失20年后,于1977年再次出现。

另一个由许多作者提出并支持的假设是,新型甲型流感病毒的出现是由于人流感病毒与禽流感病毒、禽流感病毒之间、禽流感病毒与哺乳动物(猪)流感病毒之间的基因组重新结合,而病毒基因组的节段结构(8 个片段)促进了这种结合。

因此,甲型流感病毒有两种改变其基因组的方式。

点突变导致抗原漂移。它们主要影响血凝素和神经氨酸酶基因,尤其是在H3N2病毒中。正因如此,H3N2病毒在1982年至1998年间引发了8次流行病,至今仍具有流行病学意义。

人流感病毒与禽流感病毒和猪流感病毒基因的重新关联。甲型流感病毒基因组与禽流感病毒和猪流感病毒基因组的重新关联被认为是该病毒出现大流行性变异的主要原因。抗原漂移使病毒能够克服人类现有的免疫力。抗原转移造成了新的流行局面:大多数人对新病毒没有免疫力,从而引发流感大流行。甲型流感病毒基因组发生这种重新关联的可能性已得到实验证实。

已确定人类流感流行是由仅有 3 或 4 种表型的 A 型病毒引起的:H1N1(H0N1);h3N2;H3N2。

然而,鸡(禽)病毒也对人类构成重大威胁。鸡流感疫情屡屡暴发,尤其是H5N1型鸡流感病毒,在家禽和野禽中引发了数百万人感染,死亡率高达80%至90%。人类也曾因食用鸡而感染禽流感;1997年,有18人因食用鸡而感染,其中三分之一死亡。2004年1月至3月,发生了一次特别大规模的疫情。它影响了几乎所有东南亚国家和美国的一个州,造成了巨大的经济损失。22人因食用鸡而感染并死亡。为消灭此次疫情,采取了最严格、最果断的措施:严格检疫,对所有疫点的所有家禽进行清运,对病人、所有体温升高的人员以及与病人接触的人员进行住院隔离,禁止从上述国家进口鸡肉,对来自这些国家的所有乘客和车辆进行严格的医疗和兽医监管。流感之所以没有在人群中广泛传播,是因为禽流感病毒的基因组与人流感病毒的基因组没有重新关联。然而,这种重新关联的危险依然存在。这可能导致一种新的、危险的、大流行性人流感病毒的出现。

检测到的流感病毒株名称应注明病毒血清型(A、B、C)、宿主种类(如宿主非人)、分离地点、毒株编号、分离年份(后两位数字)以及表型(括号内)。例如:“A/Singapore/1/57 (h3N2)、A/duck/USSR/695/76 (H3N2)”。

甲型流感的具体预防

每年,全球有数亿人感染流感,给各国人民的健康和经济造成巨大损害。抗击流感的唯一可靠手段是建立集体免疫。为此,已提出并使用了以下类型的疫苗:

- 由减毒病毒活体产生;

- 杀死整个病毒体;

- 亚病毒体疫苗(来自分裂的病毒体);

- 亚基——仅含有血凝素和神经氨酸酶的疫苗。

在我国,已经研制出并正在使用一种三价聚合物亚单位疫苗(“grippol”),其中病毒 A 和 B 的表面蛋白的无菌结合物与共聚物聚氧化鎓(免疫刺激剂)连接。

根据世界卫生组织的建议,6个月至12岁的儿童应仅接种亚单位疫苗,因为其反应原性和毒性最小。

提高流感疫苗有效性的主要问题是确保其针对当前病毒(即导致疫情的病毒变体)的特异性。换句话说,疫苗必须包含当前病毒的特定抗原。提高疫苗质量的主要方法是使用所有甲型流感病毒抗原变体共有的最保守的表位,这些表位具有最高的免疫原性。