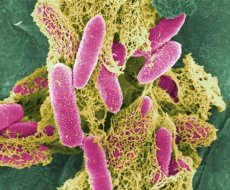

大肠埃希氏菌(大肠埃希氏菌属)

該文的醫學專家

最近審查:06.07.2025

埃希氏菌属的主要代表——大肠杆菌——于1885年由T. Escherich首次发现,该属细菌也以他的名字命名。该属的主要特征:周生(或不运动),发酵乳糖并产生酸和气体(或乳糖阴性),在含柠檬酸盐的饥饿培养基中不生长,Voges-Proskauer反应阴性,MR测试阳性,无苯丙氨酸脱氨酶,在含KCN的培养基中不生长,DNA中G+C的含量为50-51 mol%。

大肠杆菌属至少包含7个种;在医学上尤为重要的是大肠杆菌,尤其是那些导致人类疾病的变种。它们主要分为两大类:一类引起肠外疾病,另一类引起急性肠道疾病(AID)。第一类的代表菌株根据病理类型可分为三类:

- 脑膜(MENEC-脑膜炎大肠杆菌);

- 败血症(SEPEC - 大肠杆菌败血症)和

- 泌尿道致病性(UPEC-泌尿道致病性大肠杆菌)。

进而,引起急性呼吸道感染的大肠杆菌变异株最初被分为以下四类:肠产毒性大肠杆菌(ETEC)、肠侵袭性大肠杆菌(EIEC)、肠致病性大肠杆菌(EPEC)和肠出血性大肠杆菌(EHEC)。随后,又确定了两类:肠聚集性大肠杆菌(EAEC)和弥漫聚集性大肠杆菌(DAEC)。

此外,国际标准将大肠杆菌作为水(尤其是饮用水)和食品受粪便污染程度的指标。

大肠杆菌标准菌株(E. coli K-12)被世界许多国家的实验室广泛用于研究细菌遗传学。

形态学

大肠杆菌是一种兼性厌氧菌,在常规营养培养基中生长良好——琼脂上的菌落呈圆形、凸起、半透明状。在肉汤中生长呈弥漫性浑浊状。最适生长温度为37°C,生长温度范围为10至45°C,最适pH为7.2-7.5。在所有鉴别诊断培养基中,分解乳糖的大肠杆菌菌落均呈指示剂颜色(在Endo培养基中呈深红色,具有金属光泽)。

生化特性

在大多数情况下,大肠杆菌能够发酵以下碳水化合物产生酸和气体:葡萄糖、乳糖、甘露醇、阿拉伯糖、半乳糖,有时还有蔗糖和一些其他碳水化合物;形成吲哚;通常不形成H2S ;将硝酸盐还原为亚硝酸盐,不液化明胶,不在含有柠檬酸盐的饥饿培养基中生长,与MR呈阳性反应,与Voges-Proskauer呈阴性反应。通过这些迹象,可以很容易地将其与多种疾病的病原体(痢疾、伤寒、沙门氏菌病等)区分开来。然而,致病性大肠杆菌在培养或生化特性上通常与非致病性大肠杆菌没有区别。

大肠杆菌的致病因素

大肠杆菌之所以能引起各种疾病,是由于存在以下致病因素:

粘附因子和定植因子。它们是细菌附着于组织细胞并定植所必需的。已发现三种定植因子变体:a) CFA/I-CFA/VI(定植因子)- 它们具有菌毛结构;b) EAF(肠致病性大肠杆菌粘附因子)- 紧密连接蛋白 - 一种外膜蛋白,由eaeA基因编码。它存在于肠出血性大肠杆菌(EHEC)中,可通过细菌附着于Hep-2细胞的能力来检测;c) Henle-407粘附因子 - 具有菌毛结构,可通过细菌附着于Henle-407细胞的能力来检测。所有这些因子均由质粒基因编码。除此之外,还描述了其他定植因子,其中可能包括细菌脂多糖。

侵袭因子。例如,肠出血性大肠杆菌(EIEC)和肠出血性大肠杆菌(EHEC)借助这些因子,能够侵入肠上皮细胞,在其中增殖并导致其破坏。侵袭因子的作用由外膜蛋白发挥。

外毒素。已发现致病大肠杆菌含有能破坏细胞膜(溶血素)、抑制蛋白质合成(志贺毒素)并激活次级信使(信使通讯)的外毒素——毒素 CNF、ST、CT、CLTD、EAST。

溶血素可由多种病原体产生,包括大肠杆菌。溶血素是一种成孔毒素。它首先与靶细胞膜结合,然后在细胞膜上形成孔隙,小分子和离子可通过该孔隙进出,从而导致细胞死亡和红细胞裂解。

志贺毒素 (STX) 最早在痢疾志贺菌中发现,随后在肠出血性大肠杆菌 (EHEC) 中发现了类似的毒素(志贺样毒素)。该毒素(N-糖苷酶)通过与 28S rRNA 相互作用来阻止蛋白质合成,从而导致细胞死亡(细胞毒素)。志贺样毒素有两种类型:STX-1 和 STX-2。STX-1 的抗原特性与志贺毒素几乎相同,而 STX-2 的抗原特性与志贺毒素不同,并且与 STX-1 不同,STX-2 不会被抗血清中和。大肠杆菌中 STX-1 和 STX-2 细胞毒素的合成由中等转化原噬菌体 9331(STX-1)和 933W(STX-2)的基因控制。

- 毒素 L(不耐热毒素)是一种 ADP 核糖基转移酶;通过与 G 蛋白结合,它会引起腹泻。

- ST 毒素(耐热毒素)与鸟苷酸环化酶受体相互作用,刺激其活性并引起腹泻。

- CNF(细胞毒性坏死因子)是一种脱酰胺酶蛋白,能够破坏所谓的RhoG蛋白。这种毒素存在于UPEC中,会导致尿路感染。

- CLTD毒素是一种细胞致死性崩解毒素,其作用机制尚不清楚。

- EAST毒素是肠聚集性大肠杆菌(EAEC)的耐热毒素,可能与耐热毒素(ST)类似。

内毒素是一种脂多糖。它决定细菌的抗原特异性(由糖的重复侧链决定)和菌落的形状(侧链的缺失导致S菌落转变为R菌落)。

因此,大肠杆菌的致病因子不仅受宿主细胞染色体基因控制,还受质粒或温和转化噬菌体引入的基因控制。所有这些都表明,大肠杆菌致病变异株的出现可能是由于质粒和温和噬菌体在宿主细胞间传播的结果。以下简要介绍了四类引起急性呼吸道感染的大肠杆菌;我们目前掌握的资料中尚未找到关于最近发现的DAEC和EAEC两类大肠杆菌的信息。

产肠毒素大肠杆菌(ETEC)包含17个血清群。CFA型菌毛结构的粘附因子和定植因子以及肠毒素(LT或ST,或两者兼有)由相同的质粒编码。它们定植于绒毛但不损伤绒毛。肠毒素会导致水盐代谢紊乱。该过程主要发生在小肠。感染量为108-1010个细胞。该病以霍乱样腹泻为特征。流行病以水传播为主,食源性较少见。1至3岁儿童和成人易受感染。

EIEC包含9个血清群,其致病性与其穿透肠粘膜上皮细胞并在其中增殖并导致其破坏的能力有关。除染色体基因外,这些特性还由质粒基因(140 MD)编码。质粒编码外膜蛋白质的合成,从而决定其入侵。质粒本身及其编码的蛋白质均与痢疾病原体的蛋白质相关,这解释了EIEC与志贺氏菌的相似性。感染剂量为10s细胞。该病灶位于回肠下段和大肠。该疾病的发病过程类似于痢疾:最初为水样腹泻,然后是结肠炎综合征。1.5-2岁儿童、青少年和成人均可发病。疫情类型——食物、水。

流行病学

大肠杆菌是所有哺乳动物、鸟类、爬行动物和鱼类肠道正常菌群的代表。因此,为了弄清哪些大肠杆菌变体以及为什么会导致大肠杆菌病,有必要研究其抗原结构,建立鉴定致病血清变体所需的血清学分类,并找出它们具有哪些致病因素,即为什么它们能够引起各种形式的大肠杆菌病。

大肠杆菌有171种O抗原变体(01-0171)、57种H抗原变体(H1-H57)和90种表面(荚膜)K抗原变体。然而,实际上有164种O抗原组和55种H抗原血清变体,因为一些先前的O:H血清群被排除在大肠杆菌种属之外,但O和H抗原的序号保持不变。致泻大肠杆菌的抗原特征包括O和H抗原的编号,例如055:116;0157:H7;O抗原表示属于某个血清群,而H抗原是其血清变体。此外,对O抗原和H抗原的更深入研究揭示了所谓的因子O抗原和H抗原,即它们的抗原亚变体,例如H2a、H2b、H2c或O20、O20a、O20ab等。致泻大肠杆菌列表总共包含43个O血清群和57个OH血清变体。该列表正在不断补充新的血清变体。

症状

该组包括9个1类血清群和4个2类血清群。1类血清群具有控制EAF型粘附和定植因子合成的质粒(60 MDa)。该因子由位于外膜的蛋白质表示,可通过细菌附着于HEp-2细胞的能力来检测。该蛋白质的分子量为94 kDa。2类血清群没有该质粒;它们的致病性是由其他因素引起的。已发现两类中的一些菌株能够合成STX。4类血清群定植于肠细胞的质膜,导致上皮表面损伤,形成糜烂和中度炎症。感染剂量为105-10 12个细胞。该过程位于小肠。该疾病的特征是水样腹泻和严重脱水。大多数一岁以内的儿童会患病。感染方式是家庭接触传播,较少通过食物传播。

EIEC 和 4 血清群是院内疫情最常见的原因。

肠出血性大肠杆菌(EHEC)可产生细胞毒素STX-1和STX-2。它们可导致人类出血性结肠炎,并伴有溶血性尿毒症和血栓性血小板减少性紫癜等严重并发症。这些毒素会破坏小血管内皮细胞。血栓形成和纤维蛋白沉积会导致血流受阻、出血、缺血和细胞壁坏死。尿毒症溶血综合征可致命。肠出血性大肠杆菌有多种血清型(-150),但其在流行病学中扮演主要角色的是大肠杆菌0157-H7及其鞭毛突变体大肠杆菌0157:NM,因为只有它们能产生STX。这些菌株可以只分泌一种细胞毒素,也可以同时分泌两种。据信,包括大肠杆菌O157:H7在内的肠出血性大肠杆菌血清型的天然宿主是牛和羊。最常见的感染途径是食物(肉类,尤其是碎肉;牛奶)。大肠杆菌O157:H7对不利因素具有异常强的抵抗力。这使得它能够在各种产品中存活和繁殖。接触家居用品也可能导致感染。该病发病急:先出现肠痉挛,然后出现腹泻,最初为水样腹泻,然后为血性腹泻。儿童和成人均可发病。患者具有传染性。

[

[