冠状杆菌

該文的醫學專家

最近審查:06.07.2025

白喉是一种主要影响儿童的急性传染病,其表现为体内白喉毒素深度中毒,并在病原体定位部位出现特征性的纤维素性炎症。该病的名称来自希腊语“diphthera”(皮肤、薄膜),因为在病原体繁殖部位会形成一层致密的灰白色薄膜。

白喉的病原体——白喉棒状杆菌——于1883年由E. Klebs在胶片切片中首次发现,并于1884年由F. Leffler在纯培养物中获得。1888年,E. Roux和A. Yersin发现该菌能够产生外毒素,这种外毒素在白喉的病因和发病机制中起着重要作用。E. Behring于1892年制备出抗毒血清,并从1894年开始将其用于治疗白喉,从而显著降低了死亡率。1923年后,随着G. Raion开发出一种获取白喉毒素的方法,白喉疾病开始得到有效控制。

白喉的病原体属于棒状杆菌属(放线菌纲)。其形态特征为:细胞呈棒状,末端增厚(希腊语:coryne,意为“棍棒”),在古老培养物中尤其明显,并有分枝,且含有颗粒状内含物。

棒状杆菌属包含大量物种,可分为三类。

- 棒状杆菌是人类和动物的寄生虫,对人类和动物具有致病性。

- 对植物有致病性的棒状杆菌。

- 非致病性棒状杆菌。许多种棒状杆菌是皮肤、咽喉粘膜、鼻咽、眼睛、呼吸道、尿道和生殖器的正常居民。

棒状杆菌的形态

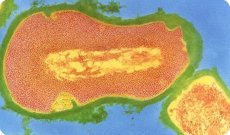

白喉棒状杆菌呈直的或略微弯曲的杆状菌,长1.0-8.0微米,直径0.3-0.8微米,不形成芽孢或荚膜。它们通常在一端或两端有膨大,并常含有异染性颗粒——螺旋粒(多偏磷酸盐),经亚甲蓝染色后呈现蓝紫色。一种特殊的奈瑟氏染色法已被提出用于检测它们。在这种情况下,杆状杆菌呈稻草黄色,螺旋粒呈深棕色,通常位于两极。白喉棒状杆菌在苯胺染料下染色良好,呈革兰氏阳性,但在陈旧培养物中,它通常会变色,并呈现革兰氏阴性染色。它的特点是明显的多态性,尤其是在陈旧培养物和抗生素的影响下。 DNA中G+C含量约为60mol%。

棒状杆菌的生化特性

白喉杆菌是需氧菌或兼性厌氧菌,最适生长温度为35-37℃(生长极限为15-40℃),最适pH为7.6-7.8。它对培养基的要求不高,但在含有血清或血液的培养基中生长得更好。凝固血清Roux培养基或Loeffler培养基对白喉杆菌有选择性,在这些培养基上生长8-12小时后,会出现针头大小的凸起菌落,颜色为灰白色或淡黄奶油色。它们的表面光滑或略有颗粒感,边缘菌落比中心菌落略透明。菌落不会融合,因此培养物呈现出鲨鱼皮的外观。在肉汤上,生长表现为均匀的浑浊度,或者肉汤保持透明,并在其表面形成一层细腻的薄膜,该薄膜逐渐变稠、碎裂并以薄片形式沉降到底部。

白喉杆菌的一个特点是它们在含有亚碲酸钾的血液和血清培养基中生长良好,这些培养基浓度足以抑制其他类型细菌的生长。这是因为白喉杆菌将亚碲酸钾还原为金属碲,金属碲沉积在微生物细胞中,使菌落呈现出特征性的深灰色或黑色。使用此类培养基可以提高白喉杆菌的接种率。

白喉棒状杆菌能发酵葡萄糖、麦芽糖和半乳糖,并产生酸而不产气,但通常不发酵蔗糖,含有胱氨酸酶,不含尿素酶,也不产生吲哚。这些特性使其与最常存在于眼黏膜(干燥棒状杆菌)和鼻咽黏膜(伪白喉棒状杆菌)的棒状杆菌(类白喉杆菌)以及其他类白喉杆菌有所不同。

自然界中,白喉杆菌主要有三种变体(生物型):重症白喉杆菌、中间型白喉杆菌和缓症白喉杆菌。它们在形态、培养、生化和其他特性上均存在差异。

将白喉杆菌划分为不同的生物型,是考虑到患者分离出白喉杆菌的频率。重症型最常从重症白喉患者中分离出来,并导致群体性暴发。缓症型导致病情较轻且零星的病例,而中间型则介于两者之间。贝尔凡蒂棒状杆菌(Corynebacterium belfanti)此前被归类为缓症生物型,现已分离出来,成为独立的第四个生物型。它与重症型和缓症生物型的主要区别在于能够将硝酸盐还原为亚硝酸盐。贝尔凡蒂棒状杆菌菌株具有显著的粘附性,并且其中既有产毒的变体,也有不产毒的变体。

[ 6 ]、[ 7 ]、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]

[ 6 ]、[ 7 ]、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]

棒状杆菌的抗原结构

棒状杆菌异质性极强,且具有嵌合性。三种白喉病原体均已发现数十种体细胞抗原,并据此将其分为不同的血清型。俄罗斯采用血清学分类法,将白喉杆菌分为11种血清型,其中7种为主要血清型(1-7型),4种为其他罕见血清型(8-11型)。6种血清型(1、2、3、4、5、7型)属于重症型,5种(6、8、9、10、11型)属于轻症型。血清分型方法的缺点是许多菌株,尤其是不产毒菌株,具有自发凝集或多重凝集性。

[ 11 ]

[ 11 ]

白喉棒状杆菌噬菌体分型

已提出了多种噬菌体分型方案来区分白喉细菌。根据MD Krylova的方案,使用一组9种噬菌体(A、B、C、D、F、G、H、I、K),可以对大多数产毒和不产毒的重症型棒状杆菌菌株进行分型。考虑到对特定噬菌体的敏感性、培养特性、抗原特性以及合成棒状杆菌毒素(杀菌蛋白)的能力,MD Krylova将重症型棒状杆菌分为3个独立的组(I-III)。每个组都包含产毒亚组及其不产毒的白喉病原体类似物。

棒状杆菌抗性

白喉棒状杆菌对低温具有很强的耐受性,但在高温下会迅速死亡:60°C 下 15-20 分钟即可死亡,沸腾时 2-3 分钟即可死亡。所有常用浓度的消毒剂(来苏尔、苯酚、氯胺等)均可在 5-10 分钟内将其杀死。然而,白喉病原体对干燥环境耐受性良好,可在干燥的黏液、唾液和灰尘颗粒中长时间存活。在细小的气溶胶中,白喉杆菌可存活 24-48 小时。

棒状杆菌的致病因素

白喉棒状杆菌的致病性取决于多种因素。

粘附、定植和侵袭因素

负责粘附的结构尚未确定,但如果没有这些结构,白喉杆菌就无法在细胞中定植。这些结构的作用是由病原体细胞壁的某些成分完成的。病原体的侵袭性与透明质酸酶、神经氨酸酶和蛋白酶有关。

病原体细胞壁中含有的一种有毒糖脂。它是海藻糖的6,6'-二酯,含有等摩尔比例的棒状霉菌酸(C32H64O3)和棒状霉菌酸(C32H62O3)(海藻糖-6,6'-二棒状霉菌酸酯)。该糖脂对病原体繁殖部位的组织细胞具有破坏作用。

外毒素决定了病原体的致病性和疾病的发病机制。白喉杆菌的非产毒变异株不会引起白喉。

外毒素合成时为无活性的前体——分子量为61 kD的单肽链。它被细菌蛋白酶激活,蛋白酶将多肽切割成两条通过二硫键连接的肽:A肽(分子量21 kD)和B肽(分子量39 kD)。B肽发挥受体功能——它识别受体,与其结合,并形成膜内通道,A肽通过该通道穿透细胞,发挥毒素的生物活性。A肽是一种ADP-核糖基转移酶,其作用是将二磷酸腺苷核糖从NAD转移到蛋白质延伸因子EF-2的一个氨基酸残基(组氨酸)上。由于修饰,EF-2失去活性,导致核糖体在转位阶段的蛋白质合成受到抑制。只有染色体上携带中度转化原噬菌体基因的白喉杆菌才能合成毒素。编码毒素合成的操纵子是单顺反子,由1900个核苷酸对组成,包含一个toxP启动子和三个区域:toxS、toxA和toxB。toxS区域编码信号肽的25个氨基酸残基(它确保毒素通过细胞膜释放到细菌细胞的周质空间),toxA编码毒素A肽的193个氨基酸残基,toxB编码毒素B肽的342个氨基酸残基。细胞中原噬菌体的缺失或tox操纵子突变会使细胞具有轻微的产毒能力。相反,转化噬菌体对不产毒的白喉杆菌进行溶原化作用,会使其转变为产毒细菌。这一点已得到明确证实:白喉杆菌的产毒能力取决于其被毒性转化型棒状噬菌体溶原化的能力。棒状噬菌体通过位点特异性重组机制整合到棒状杆菌的染色体中,白喉杆菌菌株的染色体中可能含有两个重组位点(attB),而棒状噬菌体以相同的频率整合到每个位点。

使用携带棒状噬菌体毒素操纵子片段的标记DNA探针对多株非产毒白喉杆菌菌株进行基因分析,结果表明,这些菌株的染色体含有与棒状噬菌体毒素操纵子同源的DNA序列,但它们要么编码非活性多肽,要么处于“沉默”状态,即非活性状态。由此引出了一个非常重要的流行病学问题:非产毒白喉杆菌能否在自然条件下(人体内)转化为产毒杆菌,就像体外发生的情况一样?在豚鼠、鸡胚和小白鼠身上进行的实验证明了,利用噬菌体转化技术,非产毒棒状杆菌培养物有可能转化为产毒杆菌。然而,这种情况是否会在自然流行过程中发生(如果发生,频率如何)尚不清楚。

由于白喉毒素在患者体内对某些系统(主要影响交感神经-肾上腺系统、心脏、血管和周围神经)具有选择性和特异性的作用,因此很明显,它不仅抑制细胞内蛋白质的生物合成,而且还会引起细胞代谢的其他紊乱。

可采用以下方法检测白喉杆菌的毒性:

- 动物生物学试验。用白喉杆菌肉汤培养滤液皮内感染豚鼠,导致注射部位坏死。在第4-5天,皮下注射最低致死剂量的毒素(20-30 ng)可杀死一只体重250克的豚鼠。毒素作用最显著的表现是损害肾上腺,使其肿大并急剧充血。

- 鸡胚感染。白喉毒素导致鸡胚死亡。

- 细胞培养物的感染。白喉毒素可导致明显的细胞病变。

- 使用过氧化物酶标记的抗毒素的固相酶联免疫吸附试验。

- 使用 DNA 探针直接检测白喉细菌染色体中的毒力操纵子。

然而,确定白喉细菌毒性的最简单和最常用的方法是血清学 - 凝胶沉淀法。其本质如下。用1毫升含500 AE的抗毒抗白喉血清润湿一条1.5 x 8厘米的无菌滤纸,并将其涂抹在培养皿中的培养基表面。将培养皿在恒温器中干燥15-20分钟。将测试培养物接种在纸的两面上。将几个菌株接种在一个培养皿中,其中一个明显有毒,作为对照。将装有培养物的平板在37°C下孵育,24-48小时后计算结果。由于抗毒素和毒素在凝胶中的逆扩散,在它们相互作用的位置形成清晰的沉淀线,该沉淀线与对照产毒菌株的沉淀线融合。非特异性沉淀带(如果血清中除抗毒素外还存在少量其他抗菌抗体,则会形成非特异性沉淀带)出现较晚,表达较弱,并且永远不会与对照菌株的沉淀带融合。

感染后免疫

严重、持续、几乎终生、反复发作的病例很少见,在患病人群中仅占5-7%。免疫力主要起抗毒性作用,抗菌抗体的作用较小。

Schick试验曾被广泛用于评估抗白喉免疫力水平。为此,将0.2毫升1/40的豚鼠毒素皮内注射到儿童体内。在缺乏抗毒素免疫力的情况下,24-48小时后注射部位会出现直径大于1厘米的红肿。阳性Schick反应表明血液中完全没有抗毒素,或其含量低于0.001 AE/ml。当血液中的抗毒素含量高于0.03 AE/ml时,Schick反应为阴性。如果抗毒素含量低于0.03 AE/ml但高于0.001 AE/ml,Schick反应可能为阳性,有时也可能为阴性。此外,毒素本身具有明显的致敏性。因此,为了确定抗白喉免疫水平(抗毒素的定量含量),最好使用用白喉类毒素致敏的红细胞诊断剂的RPGA。

白喉流行病学

传染源仅限于人——病人、康复者或健康的带菌者。感染可通过空气中的飞沫、灰尘以及病人或健康带菌者使用过的各种物品传播:餐具、书籍、床单、玩具等。如果食品(牛奶、面霜等)受到污染,则可能通过消化道传播。病原体在急性期排出最为频繁。然而,潜伏性、非典型白喉患者在流行病学中具有重要意义,因为他们通常不会住院,也无法立即被诊断出来。白喉患者在整个发病期间以及部分康复期都具有传染性。康复者携带病原体的平均时间为2至7周,但最长可达3个月。

健康携带者在白喉流行病学中扮演着特殊角色。在零星发病的情况下,他们是白喉的主要传播者,有助于病原体在自然界的保存。产毒菌株的平均携带时间(约2个月)比非产毒菌株(约2-3个月)略短。

健康携带产毒和非产毒白喉杆菌的原因尚未完全阐明,因为即使具有高水平的抗毒性免疫力也不一定能确保身体完全摆脱病原体。抗菌免疫力的水平或许具有一定意义。携带产毒白喉杆菌菌株具有重要的流行病学意义。

白喉的症状

任何年龄段的人都易患白喉。病原体可通过各种器官的黏膜或破损的皮肤进入人体。根据病灶部位,白喉可分为咽部白喉、鼻部白喉、喉头白喉、耳部白喉、眼部白喉、生殖器白喉和皮肤白喉。也可能出现混合型白喉,例如咽部白喉和皮肤白喉等。潜伏期为2-10天。白喉的临床表现是病原体感染部位黏膜出现特征性的纤维蛋白性炎症。病原体产生的毒素首先作用于上皮细胞,然后作用于附近的血管,增加血管的通透性。渗出的渗出液中含有纤维蛋白原,纤维蛋白原凝固后在黏膜表面形成一层灰白色薄膜,该薄膜与下层组织紧密贴合,一旦撕下,便会出血。血管损伤可能导致局部水肿。咽部白喉尤其危险,因为它会导致喉部和声带黏膜水肿,从而引发白喉性喉炎,50%-60%的白喉患儿因此窒息死亡。白喉毒素进入血液后,会引起全身深度中毒。它主要影响心血管、交感神经-肾上腺系统和周围神经。因此,白喉的症状包括:根据毒素侵入部位而出现的局部体征,以及毒素中毒引起的全身症状,表现为乏力、嗜睡、皮肤苍白、低血压、心肌炎、周围神经麻痹等。接种疫苗的儿童如果出现白喉症状,通常病情较轻,不会出现并发症。在使用血清疗法和抗生素之前的死亡率为50-60%,现在为3-6%。

白喉的实验室诊断

白喉的微生物诊断方法只有细菌学,必须对棒状杆菌分离培养物进行毒性检测。白喉的细菌学研究分为以下三种情况:

- 用于诊断儿童和成人的咽部、鼻部和鼻咽部出现急性炎症的白喉;

- 根据与白喉病原体接触人员的流行病学指征;

- 对新入住孤儿院、托儿所、寄宿学校和其他儿童和成人特殊机构的人员进行检查,以识别其中可能的白喉杆菌携带者。

研究材料是来自咽喉和鼻腔的粘液、扁桃体或其他粘膜的薄膜,这些都是病原体的入口。接种在亚碲酸盐血清或血液培养基中,同时在凝固血清 Roux(凝固马血清)或 Loeffler(3 份牛血清 + 1 份糖肉汤)培养基中完成,棒状杆菌在这些培养基上生长 8-12 小时后。分离的培养物通过形态学、培养和生化特性的组合来鉴定,尽可能使用血清学和噬菌体分型方法。在所有情况下,都必须使用上述方法之一进行毒性测试。研究棒状杆菌的形态特征最好使用三种涂片染色方法:革兰氏染色、奈瑟染色和亚甲蓝(或甲苯胺蓝)。

白喉的具体预防

对抗白喉的主要方法是大规模计划接种疫苗。为此,人们使用各种疫苗,包括联合疫苗,旨在同时产生针对多种病原体的免疫力。俄罗斯最广泛使用的疫苗是百日咳疫苗 (DPT)。它是百日咳菌悬浮液,吸附在氢氧化铝上,经福尔马林或硫柳汞灭活(1毫升含200亿个菌落),1毫升中含有30个絮凝单位的白喉类毒素和10个结合单位的破伤风类毒素。儿童从3个月大开始接种疫苗,之后需要重新接种:第一次接种间隔1.5至2年,第二次接种间隔分别在9岁和16岁,之后每10年接种一次。

得益于苏联于1959年开始的大规模免疫接种,到1966年,全国白喉发病率与1958年相比降低了45倍,1969年的指标为每10万人0.7人。随后,20世纪80年代免疫接种量的减少导致了严重的后果。1993-1996年,俄罗斯爆发了白喉疫情。成人(主要是未接种过疫苗的成人)和儿童均患病。1994年,登记患者近4万人。为此,恢复了大规模免疫接种。在此期间,共有1.32亿人接种了疫苗,其中包括9200万成人。2000-2001年,儿童在规定期限内接种疫苗的覆盖率为96%,补种率为94%。因此,2001年的白喉发病率与1996年相比下降了15倍。然而,为了将发病率降至个别病例,有必要在儿童出生后第一年至少为97-98%的儿童接种疫苗,并确保在随后的几年里进行大规模的再接种。由于产毒和非产毒白喉细菌的广泛传播,未来几年白喉不太可能被彻底消灭。解决这个问题也需要一些时间。