增生性息肉:病因、症状、治疗

該文的醫學專家

最近審查:04.07.2025

流行病學

结肠增生性息肉占该部位所有息肉的 90%(另一种说法是 30-40%);通常,它们形成于大肠(直肠和乙状结肠)。

胃息肉最常发生在 50-60 岁以后的男性中,但根据执业胃肠病学家的说法,这种病症在包括年轻人在内的两性患者中出现的频率几乎相同。

一般认为,增生性息肉在胃肠道中的发病率是腺瘤性息肉的十五倍。然而,一些临床研究(基于组织学数据)表明,增生性息肉在患者中的发病率仅比腺瘤性息肉高10-12%。在大多数情况下,胃增生性息肉为单发(其他来源则为多发)。

关于子宫增生性息肉(子宫内膜增生过程)的统计数据也并不明确:根据一些数据,5% 的患者在子宫粘膜、宫颈管和宫颈上检测到了这些结构,而另一些患者则表示,几乎有四分之一的患者检测到了这些结构。

原因 增生性息肉

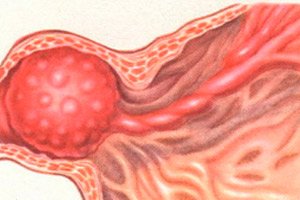

肿瘤学家认为上皮化生和发育不良过程中形成的腺瘤性息肉是真实的,而增生性息肉则被定义为假息肉或息肉样形成,其出现与粘液上皮生发层细胞的局灶性增生(增殖增加)有关。

虽然具体的遗传机制尚未确定,但临床实践表明,至少有5%的增生性息肉的病因源于遗传倾向。

但基本上,此类息肉的病因与胃肠道腔内器官和结构的炎症性疾病有关。食管增生性息肉占胃肠道息肉病例的8-12%,最常伴有食管黏膜慢性炎症(食管炎)和胃食管反流病(GERD)。主要发生在食管上段和贲门括约肌区。

胃上皮增生性息肉可由任何形式的胃炎(主要是萎缩性、肥大性或增生性胃炎)、胃粘膜自身免疫性炎症、胃溃疡以及食物过敏引起。息肉质地柔软,有蒂,伸入胃腔,最常发生于贲门部、幽门部和胃窦部。

十二指肠增生性息肉(最常位于十二指肠球部)等罕见病变的病因中,胃肠病学家指出十二指肠炎或反流性胃炎是其病因之一。胆囊增生性息肉与胆囊炎、胆管疾病、胆结石以及肝脏疾病(胆汁酸合成障碍)有关。

老年患者局灶性增生最常见的部位是大肠,因此包括:结肠增生性息肉(肛肠科医生称之为化生)、结肠(结肠的一部分)和盲肠。它们通常伴有小肠结肠炎、非特异性溃疡性结肠炎和克罗恩病。息肉的大小(平均2-5毫米)和形状各异,可以是细蒂的,也可以是因基底部较高而突出到肠道内的。另请参阅:结肠息肉

在膀胱中,尿潴留、慢性膀胱炎、泌尿系统结石和前列腺炎都可能诱发增生性息肉。泌尿科医生甚至会诊断出一种慢性息肉性膀胱炎,这种疾病在男性反复膀胱导尿后可能会发生。

妇科医生解释女性易患增生性子宫息肉的原因在于其内部黏膜(子宫内膜)的生理特性。子宫内膜在育龄期每月都会脱落,并随月经排出,之后通过细胞增生修复。雌激素水平升高、炎症性妇科疾病,以及流产过程中刮宫造成的子宫内膜各层损伤,都可能导致子宫内膜息肉的形成。

發病

专家认为,这种息肉形成的发病机制在于腔内器官粘膜的自然生理再生过程被破坏,因此增生性息肉可称为再生性息肉。

所有粘膜组织由于其最初的高增殖活性,能够完全从炎症引起的损伤中恢复,用新生细胞取代死亡细胞。在炎症或非炎症损伤区域,增殖比粘膜上皮细胞正常的生理更新过程要强烈得多。

这一发生在分子和细胞层面的复杂生化过程可能与正常值存在一定偏差。这可能是由于细胞周期中许多内源性成分的缺乏/过量或相互作用中断所致:转化生长因子 (TGF) 和肿瘤坏死因子 (TNF);蛋白水解酶(蛋白酶)和多胺的抑制剂;前列腺素、白细胞介素和淋巴细胞有丝分裂和分化的刺激因子;以及调节细胞内转化阶段顺序的环核苷酸。

人们认为,以带蒂生长物或增厚斑块形式发展的增生性息肉是相应器官粘膜增生的病灶:食管的多层鳞状上皮、胃和肠的圆柱形和腺状上皮、十二指肠的单层绒毛上皮、胆囊的棱柱形上皮、子宫内膜或宫颈内膜。

症狀 增生性息肉

由于三分之一的增生性息肉不会引起症状,因此其被发现纯属偶然。当增生性息肉的大小和/或位置破坏了腔内器官的某些结构或影响其功能时,就会出现其症状。

食管内形成较大息肉的最初症状是胸骨区域不适,随后可能出现疼痛和吞咽困难、进食后恶心呕吐,以及息肉压迫气管时出现呼吸困难。食管息肉常发生糜烂,导致出血,进而引发贫血和全身乏力。

胃腔内增生性息肉的潜伏发展是一个漫长的过程,但随着形成的不断增长,可能会导致胃灼热、恶心、进食后胃痛(胃壁拉伸时)和腹泻。

超过一半的病例,即使增生性息肉位于十二指肠,也没有任何症状。然而,息肉增大最初可能表现为烧心和嗳气,随后出现恶心和上腹部疼痛,尤其是在进食后一小时或一个半小时。此外,息肉常发生溃疡,因此可能出现隐性出血,导致头晕和乏力。

结肠及结肠各部位的增生性息肉在许多人身上都存在亚临床表现,他们甚至没有意识到自己的存在。但是,如果您开始出现胀气、便秘或腹泻症状、体重莫名其妙地下降(有时甚至下降10%)、粪便外观改变(出现血液)或肠绞痛越来越频繁,那么这可能意味着存在结直肠增生性息肉。

胆囊增生性息肉可表现为口干、食欲不振、恶心、右季肋部周期性出现钝痛(如果息肉位于胆囊颈部,则疼痛更为频繁,且在食用脂肪后出现)。

当膀胱息肉生长时,症状可能与膀胱炎相似,子宫增生性息肉通常表现为月经周期紊乱、点滴出血和下腹部疼痛。

診斷 增生性息肉

仪器诊断是检测任何位置的增生性息肉的唯一方法。

在食道、胃和十二指肠中,使用内镜纤维胃镜检查、食管胃十二指肠镜检查或纤维胃十二指肠镜检查检测增生性息肉 - 并进行强制性有针对性的活检。

大肠检查需通过内镜结肠镜检查,并需进行粪便检查(以检测粪便中是否有血液)。胆囊腔内的增生性息肉可通过造影胆囊造影和超声检查发现。

膀胱息肉可通过对比 X 射线、膀胱超声和膀胱镜检查进行诊断,而宫腔息肉可通过宫腔镜检查(也可通过活检)进行可视化。

强制活检旨在确定息肉的形态。增生性息肉的特点是结构异质性高,且每种增生性息肉的形态学图像均有其自身的特点。例如,在显微镜下对增生性胃息肉进行组织学检查,可发现其表面存在深凹(隐窝),其内壁存在细长的成熟圆柱形上皮细胞,该上皮细胞含有大量此类组织中不常见的糖胺聚糖,以及一定数量的形成层(未分化)细胞、杯状细胞内含物、棱柱状黏液外分泌细胞,甚至肠上皮细胞。当息肉表面糜烂时,其结构可能包括非典型基质细胞、中性粒细胞和粒细胞。

鑑別診斷

仅根据组织学才有可能将增生性息肉与腺瘤性或错构瘤性息肉、遗传性息肉病综合征(Turcot、Gardner 或 Cowden 综合征、幼年性息肉病)、粘膜下肿瘤、纤维瘤、胃肠道间质瘤或息肉样癌症区分开来。

誰聯繫?

治療 增生性息肉

由于内镜检查无法区分增生性息肉和易发生恶性肿瘤的腺瘤性息肉,目前,如果息肉的横向尺寸超过两厘米,则只能采用手术治疗——即内镜息肉切除术(通常与器官的诊断性内镜检查同时进行)。如果息肉体积较大,则可能需要开腹手术。

药物和民间疗法都无法去除已形成的息肉。包括草药治疗在内的所有其他方法对这种情况均无效。

有些人建议饮用贯叶连翘(Hypericum perforatum)或苦艾(Artemisia absinthium)的汤剂或水浸剂。但服用贯叶连翘会导致胃液和胆汁分泌增加,并导致血压升高和皮肤色素沉着。苦艾的苷也会增加胃液分泌,但会降低血压和心率。

[

[