直肠瘘

該文的醫學專家

最近審查:05.07.2025

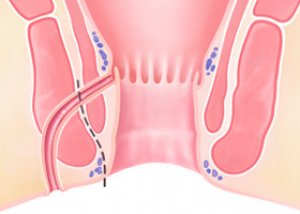

直肠瘘是由肛门周围组织急性化脓性病变(急性肛周炎)引起的。浅表直肠瘘由于靠近浅表皮肤,治疗起来相当快捷。经括约肌的深层瘘则更难治疗,因为它们位于深层组织中,与直肠平行。

直肠又是消化系统的最终通道,是直肠区域。直肠作为排泄管,其长度从乙状结肠到肛门。直肠的长度从15厘米到18-20厘米不等,直肠的直径取决于其功能区:其起始部分可达4厘米,中部直肠直径可达7.5-8厘米。直肠与肠道其他部分的不同之处在于它没有弯曲和转弯,事实上,它因其直立而得名。直肠的最上部区域 - 壶腹部,位于骶骨内,最窄的下部称为肛门管 - 肛门,直肠旁脓肿(直肠脓肿)最常发生于此区域,并常最终形成瘘管 - 瘘管。

直肠瘘的原因

临床医生将肛周炎和直肠炎称为直肠瘘形成的主要原因。直肠炎是直肠管壁本身(即直肠)的感染,而肛周炎是直肠周围组织的感染。当感染侵入直肠组织时,会形成脓肿,随后需要引流。打开肛周脓肿后,会形成病理通道。

肉芽肿性区域性肠炎或克罗恩氏病也可能是直肠瘘形成的原因。

引发直肠内瘘的因素可能是直肠壁的疝气性炎性突起。

直肠瘘可由结核病引起。分枝杆菌会诱发肠道肉芽肿的形成,然后病灶会转移到消化道下段——直肠。直肠结核较为罕见,是继发于肺结核的疾病。

衣原体还会引发直肠脓肿,进而引发瘘管。

直肠肿瘤病变常伴有瘘管。直肠瘘管复发往往是病变的首发症状,也是需要进行全面检查的原因。

艾滋病毒和艾滋病、梅毒都是可能伴有直肠瘘形成的疾病。

直肠瘘是如何形成的?

直肠瘘又称慢性肛旁炎 (CP),因为瘘管是由急性肛旁炎(肛门周围脂肪组织的炎症过程)引起的。如果直肠周围组织发炎、受损、感染和化脓,就会形成直肠瘘,即肠道本身与肛门周围皮肤之间的病理通道。直肠瘘在男性和女性中均可发现,儿童较少见。男性患慢性肛旁炎的几率远高于女性。直肠瘘的切除通常是独立的、自发的,当脓肿打开,其内容物随粪便排出时。这是一种虚假的“胜利”,因为肛窦(窦)的炎症仍然存在,因此组织会持续感染。所有脓肿自发破裂、内容物流出体外的情况,都伴有瘘管形成,瘘管内炎症区域(隐窝)仍然存在。因此,直肠瘘复发会持续很长时间,而慢性肛周炎则可能困扰患者多年,只要炎症(即疾病的根源)存在。

直肠瘘分为以下几种类型:

- 完整的瘘管。

- 不完全性瘘管。

- 直肠内瘘。

完全性瘘管是指具有两个开口的通道,其中一个开口位于肛门内,位于肛门隐窝(窦)内,并通向直肠腔;另一个开口通向肛门附近的皮肤表面。完全性瘘管可以有多个开口,这些开口在肛门内壁内汇合形成一个通道,并最终通向皮肤表面。

不完全直肠内瘘是指直肠内口通向黏膜表面的通道。目前认为,不完全直肠内瘘是成熟瘘管形成的一个阶段,之后必然会经历组织溶解和外口形成的过程。

直肠内瘘是两个开口直接位于直肠壁的通道。

瘘管也根据内部出口的位置进行分布,并根据相对于肛门的定位进行系统化,可以如下:

- 退出时:

- 前部定位瘘管。

- 后部定位的直肠瘘。

- 侧瘘。

- 按本地化:

- 直肠括约肌内瘘。

- 经括约肌瘘。

- 直肠括约肌外瘘(高位瘘)。

直肠括约肌内瘘是位于肛门边缘皮下黏膜层内的瘘管。此类瘘管的特征是其管道呈直线状,外部开口紧邻肛门括约肌,内部开口通向某个肛隐窝。在所有直肠疾病患者中,30%-35% 的患者被诊断患有直肠括约肌内瘘。100% 的肛瘘患者病史均提示直肠瘘复发。

经括约肌瘘的特点是管道位于皮下或浅层,较少位于括约肌深层。管道通常为多个,内有脓性囊腔,并伴有周围组织瘢痕形成。经括约肌瘘又称经括约肌瘘,是慢性被忽视的肛周炎的典型临床表现。

外瘘或括约肌外瘘似乎绕过肛门,包裹肛门,将内部出口折叠成隐窝。此类瘘管是急性肛周炎的典型症状,其复杂程度可分为以下几种:

- 内口狭窄,通道通畅,瘘口无瘢痕及浸润,无脓液。

- 内部开口愈合,无炎症或脓液。

- 由于组织内正在发生化脓过程,因此内部开口没有留下疤痕。

- 里面的洞扩大、出现疤痕、出现浸润和化脓的“囊袋”。

直肠瘘:症状

瘘管不可能无症状,因为患者通常已经有直肠病史;直肠瘘只是其结果。

瘘管开始困扰患者,症状包括瘙痒、脓性脓液分泌物。在此阶段,自行使用民间疗法治疗瘘管只会使患者病情恶化,肛门区域可能出现严重刺激、疼痛,体温也可能升高。病情呈波动性发展,可能出现缓解,但随后可能复发。

[ 5 ]

[ 5 ]

慢性肛周炎

瘘管外观类似小伤口,边缘有封口。慢性病例中,脓性浆液性分泌物量少,但持续不断。分泌物具有特征性难闻气味,并刺激肛门组织。如果引流不充分,脓液会积聚在瘘管内,出现疼痛,排便时疼痛加剧。排便后,疼痛减轻,瘘管开始排出渗出液。

加剧这一进程

在组织脓肿恶化和形成期间,体温升高,疼痛加剧,并放射至盆腔、下腹部和直肠。大小便不畅,出现肿胀,最常见于腿部。脓肿破裂、炎症消退后,症状可能有所改善,但一段时间后,直肠瘘可能复发。

直肠瘘:治疗

直肠瘘与感染的存在及其在直肠内的扩散情况直接相关。因此,手术主要是为了中和直肠瘘。手术过程中,瘘管(瘘管)和发炎的肛隐窝(其是周围组织持续感染的源头)均需切除。因此,如果确诊为慢性肛周炎,且瘘管出现特征性症状和体征,则必须切除直肠瘘。如果存在严重禁忌症,则应推迟到病情好转后再进行直肠瘘切除术,并按计划进行。

如何治疗直肠瘘是患者担心的问题,但经验丰富的肛肠科医生却对此深信不疑。慢性肛周炎有一套标准的手术干预方案。根治性手术的持续时间取决于疾病的临床病程。如果病情处于急性期,出现浸润、脓肿,则需打开脓肿,通过保守的内外抗菌疗法消除炎症,然后切除直肠瘘。医生通常尽量避免长期推迟手术,因为直肠瘘可能复发,而新的病情加重会导致肛门壁瘢痕形成。只有在病情持续缓解且瘘口闭合的情况下,才可推迟手术。

直肠瘘手术类型:

- 将瘘管解剖至直肠管腔内。这种手术虽然有诸多优点,但也存在一些明显的缺点:瘘管上方的伤口可能愈合过快,并且括约肌的外部可能在手术过程中受损。

- 加布里埃尔手术是切除直肠瘘管的手术。手术包括以下步骤:将特殊溶液注入瘘管,将探针插入瘘管,然后切断瘘管,并切除瘘管本身。同时切除覆盖瘘管的皮肤以及所有受炎症影响的组织。

- 切除直肠瘘并随后引流。

- 切除瘘管并随后缝合括约肌。

- 使用结扎技术切除瘘管(适用于高位括约肌外瘘)。使用Bilroth钳插入结扎线(线),再用另一个钳子夹住,并将其带出肠道。

- 采用整形方法切除直肠瘘:切除瘘管,引流脓性渗漏物,麻醉组织,切取、移出粘膜肌组织瓣,关闭瘘口。

瘘管的手术治疗预后良好;通常,手术不仅可导致稳定缓解,而且还可导致完全康复。

直肠瘘手术后

术后直肠瘘的治疗方案。术后直肠瘘的治疗方案必须在医生的指导下进行,至少持续一到两天。医生会为患者开具保守治疗方案,包括服用止痛药(尤其是在排便前),例如酮康唑、酮康唑、扎尔迪亚尔以及消炎抗菌药物。此外,医生还会建议患者在温水中进行卧浴,温水中会溶解抗菌剂,例如呋喃西林(呋喃西林)或高锰酸钾。术后伤口愈合时间通常在一个月内,组织再生周期取决于手术范围以及患者是否遵医嘱。术后禁止进行体力活动、举重等任何体力活动。

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

用民间疗法治疗直肠瘘

直肠瘘无需民间偏方治疗,但在某些情况下,需要迅速缓解患者的病情,而手术又遥遥无期。以敷料、微灌肠剂或直肠浴形式使用的药材汤剂和浸剂具有抗炎作用。金盏花、芦荟、圣约翰草、车前草、橡树皮和鼠尾草已被证明具有良好的疗效。您还可以使用添加蜂蜜或蜂胶的自制药膏。蜂蜜不仅可以外用,还可以内服,与磨碎的芦荟叶混合,通常用芦荟汁代替叶子(比例为 1/1)。手术后的直肠瘘也可以用民间偏方很好地治疗。洋甘菊汤剂或金盏花汤剂洗剂可加速组织愈合。草药的冲泡方法如下:将2汤匙干草药倒入1升开水中,煮沸5分钟,冷却至合适的温度。将浸泡在这种汤剂中的棉条敷在已经愈合的伤口上,棉条最多可放置1小时,之后应更换新的。

请注意,使用民间疗法治疗直肠瘘绝对不能替代药物或手术治疗,因为它的疗效不高,并且有导致新瘘复发的危险。