麦地那龙线虫病:病因、症状、诊断、治疗

該文的醫學專家

最近審查:05.07.2025

麦地那龙线虫病是一种生物性蠕虫病。成熟个体寄生于皮下组织,最常见于下肢。

麦地那龙线虫病的生命周期

麦地那龙线虫病是一种生物性蠕虫病。终末宿主是人类,有时也包括动物:狗、猴子。中间宿主是剑水蚤属或真剑水蚤属的淡水甲壳类动物。

人因用水吞食了寄生着成熟幼虫(微丝蚴)的剑水蚤而感染龙线虫病。剑水蚤在胃肠道内被消化。幼虫穿透肠壁,沿着结缔组织向下肢迁移。入侵三个月后,雌性受精。之后,雌性迁移到下肢皮下组织,生长至75-100厘米长。幼虫侵入人体约一年后,其子宫内会形成多达300万条幼虫。雌性幼虫的头部到达皮肤,在皮肤上形成一个直径达5-8厘米的充满液体的气泡。幼虫通过子宫破裂处以及靠近其前端的蠕虫体壁排出雌性生殖道。它们通过雌性蠕虫前端特殊腺体的分泌物在皮肤上形成的开口从终末宿主体内排出。幼虫体型较小,杆状,末端呈长线状,长0.5-0.75毫米,宽15-25微米。

气泡遇水破裂,雌虫的前端从气泡中伸出。幼虫因接触水时肌肉收缩而被排出体外,这可能是由于蠕虫前端在水的作用下冷却所致。在2-3周内,雌虫会在水中“产下”300万条幼虫。之后,雌虫死亡,它们被吸收或钙化。

落入水中的幼虫在水中生活3-6天,被剑水蚤吞食,在其体内生长、发育、蜕皮两次,在25-30°C的温度下,经过12-14天达到侵入阶段。

寄生虫在人体内最长寿命不到18个月。

麦地那龙线虫病的流行病学

麦地那龙线虫病常见于气候炎热干燥的国家,在非洲热带地区、阿拉伯半岛南部、伊朗南部、巴基斯坦、印度、中国和南美洲。

麦地那龙线虫病疫源地通常形成于饮用小型人工或天然死水水库原水的地区,居民赤脚进入这些水库(此时,雌性麦地那龙线虫会在水中产下幼虫)。寄生虫在所有感染人群中同步发育。雌性麦地那龙线虫几乎可以在所有携带者体内同时产下幼虫。这使得大量剑水蚤感染的概率急剧增加,并在短时间内感染最终宿主。这种发育周期特征在气候干旱、雨季稀少的地区具有适应性。在麦地那龙线虫病疫源地,短时间内会发现大量感染该寄生虫的人群。

麦地那龙线虫病的感染是由于饮用静止的开放水体中的水时意外吞食剑水蚤而导致的。这种寄生虫在人体内发育非常缓慢。麦地那龙线虫病的流行病学潜伏期(从感染到幼虫释放到外界环境的时间)很长,可达12个月或更长时间。感染的最终宿主在感染一年后才会成为入侵源。

入侵的主要来源是感染者。

麦地那龙线虫病的传播是由于卫生条件恶劣、供水不足、缺乏自来水和污水处理设施。麦地那龙线虫病在贫困家庭中较为常见,这些家庭居住在维护不良的房屋中,饮用未经处理的污水,并用粪便给花园施肥。

赤脚进入死水取水的运水工以及在水体中进行净身仪式的宗教人士是造成水体麦地那龙线虫幼虫污染的主要原因。由于进入水体的幼虫数量众多,剑水蚤数量众多,以及当地居民饮用生水的习惯,麦地那龙线虫病疫区麦地那龙线虫的传播强度较高。

麦地那龙线虫的致病作用与蠕虫代谢产物对身体的致敏、组织的机械损伤以及继发感染有关。

麦地那龙线虫病的病因是什么?

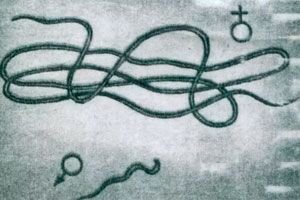

麦地那龙线虫病的病原体是麦地那龙线虫,这是一种具有明显两性异形性的麦地那龙线虫。雌性线虫体型较大,呈丝状,长30-129厘米,宽0.5-1.7毫米;雄性线虫体长12-30毫米,宽0.2-0.4毫米。

雄虫后端向腹侧弯曲。雄虫有4对肛前乳突和6对肛后乳突,2个深褐色的交合针,长0.49-0.73毫米,以及1个0.2毫米长的引带。雌虫圆形前端有一个四边形的角质隆起,其后有4个双缘乳突及其后方的分节。口呈三角形,短食道由肌肉和腺体组成,在神经环水平处有一个狭窄的节段。食道进入圆柱形的肠道,并在靠近体后端的地方形成肛门。雌虫尾端有一个朝向腹侧的钻形附肢。阴道位于体中部,通向两个前后排列的子宫。来自管状卵巢的输卵管通向阴道。雌性是胎生的。

在终宿主体内漫长的发育过程中(11-13个月),雌虫的原腔几乎完全被充满胚胎的子宫填满。阴道口、直肠和外阴口萎缩。肠管的剩余部分收缩并被推到一边。幼虫通过子宫破裂处和虫体前端的角质层排出。

麦地那龙线虫病的症状

患者在感染麦地那龙线虫数月后,即皮肤出现水疱前8-10天,才会察觉到感染。麦地那龙线虫病的初期症状通常伴有严重的过敏反应,例如瘙痒、荨麻疹、恶心、呕吐、哮喘症状、发热以及寄生虫所在关节肿胀。

水疱破裂后不久,过敏反应就会停止。感染的进一步发展取决于是否存在继发感染。

该病的具体症状是红斑、皮肤增厚、蠕虫出口处形成水疱和溃疡。麦地那龙线虫病的最初症状是形成一个小囊,然后变成水疱。水疱中充满了透明的淡黄色液体,其中含有麦地那龙线虫幼虫、白细胞、淋巴细胞和嗜酸性粒细胞。水疱形成时伴有瘙痒和灼痛,可用冷水缓解。水疱遇水破裂,雌性蠕虫的前端从中伸出。水疱部位出现溃疡,溃疡周围有水肿性皮肤隆起,并覆盖有白色坏死肿块,几天后会脱落。在无并发症的情况下,溃疡很快愈合。如果体内仅有一种寄生虫,临床症状通常持续不超过4-6周,最终痊愈。局部病变主要集中在小腿和脚踝(90%),有时也出现在身体其他部位:背部、腹部、阴囊、臀部、乳腺、舌头、肩部。

麦地那龙线虫病的症状取决于寄生虫的定位。当寄生虫位于大关节部位、寄生虫死亡、继发细菌感染或上述情况同时出现时,麦地那龙线虫病的病程会更加严重。单发病灶较为常见,但已知有病例显示,一个人体内寄生着多达50条蠕虫。这一过程非常痛苦,会使患者长时间无法工作。有时,蠕虫在幼虫孵化前就已死亡。在这些情况下,麦地那龙线虫病没有任何症状。

麦地那龙线虫病的并发症

当麦地那龙线虫寄生于关节部位时,会引发急性关节炎,1% 的病例最终会发展为关节强直。其他大关节和肌肉也可能受累。细菌感染侵入寄生虫寄生部位可引起化脓性脓肿、蜂窝织炎,有时甚至导致坏疽、附睾炎、睾丸炎和败血症。麦地那龙线虫病流行区已登记的破伤风病例,是先前麦地那龙线虫入侵的结果。若无并发症,预后良好。

[ 5 ]

[ 5 ]

誰聯繫?

麦地那龙线虫病的治疗

传统的麦地那龙线虫病治疗方法是将蠕虫的躯体用棍子缠绕,每天缠绕几厘米,以防止其断裂。如果出现过敏反应,则需要服用抗组胺药。甲硝唑的剂量为250毫克,连服3次,每次10天;儿童剂量为25毫克/公斤体重,分3次服用,每日总剂量不应超过成人剂量。这些药物不会破坏蠕虫,但有助于以传统方式将其取出。

如何预防麦地那龙线虫病?

全球麦地那龙线虫根除计划包括:

- 为民众提供安全的饮用水;

- 分配专门的水库用于收集饮用水并防止污染;

- 过滤来自开放的死水水库的水以防止独眼巨人的侵入;

- 识别和治疗患者;

- 用绷带包扎麦地那龙线虫膀胱,防止蠕虫幼虫进入水体。